Revista Internacional 2010s - 140 a 163

- 6846 lecturas

Rev. Internacional 2010 - 140 a 143

- 4137 lecturas

Rev. Internacional nº 140 - 1º trimestre 2010

- 3647 lecturas

Ver en Formato PDF

Revista Internacional 140 PDF

- 23 lecturas

¿Salvar el planeta?: No, they can't! [No, no pueden]

- 6981 lecturas

"El fracaso de Copenhague es más profundo de lo que pudiera uno imaginarse" según Herton Escobar, especialista en ciencias del diario O Estado de São Paulo (Brasil), "El mayor acontecimiento diplomático de la Historia no ha desembocado en el menor compromiso"

"Copenhague desemboca en fracaso" (Guardian, Reino Unido), "Fiasco en Copenhague", "Resultado grotesco", "Algo peor que inútil" (Financial Times, Reino Unido), "Una cumbre para nada" (The Asian Age, India), "La ducha fría", "El peor acuerdo de la historia" (Libération, Francia)...La prensa internacional es casi unánime[1]: esa cumbre anunciada como algo histórico ha sido una catástrofe. Al final, los países participantes en esa gran ceremonia firmaron un acuerdo, una incierta promesa lejana que no compromete a nada ni a nadie: reducir la subida de calentamiento a 2° C en 2050. "El fracaso de Copenhague es más profundo de lo que pudiera uno imaginarse" según Herton Escobar, especialista en ciencias del diario O Estado de São Paulo (Brasil), "El mayor acontecimiento diplomático de la Historia no ha desembocado en el menor compromiso"[2]. Quienes creyeron en un milagro, el del nacimiento de un capitalismo verde, han visto, al igual que la banquisa ártica y antártica, derretirse sus ilusiones de golpe.

Una cumbre internacional para apaciguar las inquietudes

La cumbre de Copenhague vino precedida de una impresionante campaña publicitaria. La tabarra mediática orquestada a escala mundial llegó a ser ensordecedora. Todos los canales de TV, diarios y revistas trasformaron el acontecimiento en histórico. Fue una puesta en escena impresionante con múltiples versiones.

Desde el 5 junio de 2009, el film documental de Yann Arthus Bertrand, Home, verificación dramática e implacable de la amplitud de la catástrofe ecológica mundial, difundida simultánea y gratuitamente en 70 países (por televisión, en Internet, en los cines).

Cientos de intelectuales y asociaciones multiplicaron las declaraciones grandilocuentes para "despertar las conciencias" y "ejercer una presión ciudadana sobre quienes deciden". En Francia la fundación Nicolas Hulot lanzó una especie de ultimátum: "El porvenir del planeta y con él, el sino de miles de millones de hambrientos [...] se jugará en Copenhague. O se escoge la solidaridad o se sufrirá el caos, la humanidad tiene cita consigo misma". Y el mismo mensaje en Estados Unidos: "Las naciones del mundo se reúnen en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009 para una conferencia sobre el clima que se anuncia como la de la última oportunidad. O funciona o se rompe, camina o revienta o, quizás en sentido propio, o nadas o te hundes. En realidad se puede afirmar sin equivocarse que es la reunión diplomática más importante de la historia del mundo." (Bill McKibben, escritor y militante norteamericano, en la revista Mother Jones[3]).

El día de la apertura de la cumbre, 56 diarios de 45 países tomaron la iniciativa inédita de hablar con la misma voz en un editorial: "Si no nos unimos para emprender acciones decisivas, el cambio climático causará estragos en nuestro planeta [...] El cambio climático [...] tiene consecuencias que persistirán para siempre y nuestras perspectivas de controlarlo se van a decidir en los próximos 14 días. Pedimos a los representantes de los 192 países reunidos en Copenhague que no vacilen, que no caigan en disputas, que no se echen las culpas unos a otros. [...]El cambio climático afecta a todos, y todos deben resolverlo." [4]

Todos esos discursos tienen una mitad de verdad. Las investigaciones muestran que el planeta está siendo devastado. Se agrava el calentamiento climático y, con éste, la desertificación, los incendios, los ciclones... La contaminación y la explotación intensiva de los recursos acarrean la desaparición masiva de las especies. De ahora a 2050 habrá desaparecido entre 15 y 37% de la biodiversidad. Hoy, un mamífero de cada cuatro, un ave de ocho, un tercio de anfibios y 70% de plantas están en peligro de extinción[5]. Según el Foro humanitario mundial, el "cambio climático" provocaría la muerte de ¡300 000 personas por año! (la mitad por malnutrición) En 2050, habría "250 millones de refugiados climáticos"[6]. Sí, ¡el problema es urgente!, Sí, ¡la humanidad está ante un problema histórico y vital!

En cambio, el resto del mensaje es pura mentira con la que adormecer de ilusiones al proletariado mundial. Todos llaman a la responsabilidad de los gobernantes y a la solidaridad internacional frente al "peligro climático". ¡Como si los Estados pudieran olvidar o superar sus propios intereses nacionales para unirse, cooperar, ayudarse por el bien de la humanidad! Todas esas historias no son más que nanas para dormirse, inventadas para calmar a una clase obrera inquieta al ver como se destruye poco a poco el planeta y a los millones de personas que sufren por ello[7]. Si la catástrofe medioambiental demuestra algo claramente y para todo el mundo es que sólo puede tenerse en cuenta una solución internacional. Para evitar que los obreros reflexionen demasiado por su cuenta en busca de una solución, la burguesía ha querido demostrar que era capaz de dejar de lado sus divisiones nacionales o, citando el editorial internacional de los 56 diarios, "que no caigan en disputas", "que no se echen las culpas unos a otros" y comprender que "el cambio climático afecta a todos, y todos deben resolverlo"

Lo menos que puede decirse es que han fallado el objetivo y ¡de qué manera! Si algo ha demostrado Copenhague es que el capitalismo sólo es capaz de montar un tinglado de lo más confuso para fabricar humo.

Ni que decir tiene que nada podía esperarse, semejante cumbre no podía parir ni a un ratón. El capitalismo destruye el medioambiente desde siempre. Ya en siglo XIX, Londres era como una gigantesca fábrica que echaba humo por doquier y tiraba sus residuos en el Támesis. Ese sistema produce con el único objetivo de sacar ganancias y acumular capital por todos los medios. Si para ello hay que arrasar bosques, saquear océanos, contaminar ríos o alterar el clima, da igual... Capitalismo y Ecología son obligatoriamente antagónicos. Todas las reuniones internacionales, los comités, las cumbres (como la de Río de Janeiro en 1992 o la de Kyoto en 1997) no han sido más que taparrabos, ceremonias teatralizadas para hacer creer que los "grandes de este mundo" se preocupan por el porvenir del planeta. Los Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Bill McKibben Al Gore y demás[8] han querido hacernos creer que esta vez iba de veras, que ante la urgencia de la situación, los mandamases iban a ponerse manos a la obra. Y mientras esos ideólogos producían viento, aquellos "altos dirigentes" afilaban sus armas eco...nómicas! Pues ésa es la realidad: el capitalismo está dividido en naciones, todas ellas competidoras de las demás, metidas todas en una guerra comercial sin tregua y, si falta hiciera, guerra a secas.

Baste un ejemplo. El polo Norte se está derritiendo. Los científicos prevén una catástrofe ecológica de gran envergadura: crecida de las aguas, cambios en la salinidad y corrientes marinas, corrosión de infraestructuras y erosión de las costas consecuencia de derretimiento del pergelisol, liberación de CO2 y de metano de esos suelos helados, degradación de los ecosistemas árticos[9] ... Los Estados sí que ven por su parte una "oportunidad" de explotar los recursos hasta ahora inaccesibles y abrir nuevas vías marítimas libres de hielo. Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca (por medio de Groenlandia) están metidos en una guerra diplomática sin cuartel, no dudando, si hace falta, en usar la intimidación militar. Como, por ejemplo, en agosto de 2009, "unos 700 efectivos de los ejércitos canadiense, de tierra, mar y aire, participan en la operación pancanadiense NANOOK 09. El objetivo del ejercicio es demostrar que Canadá es capaz de afirmar su soberanía en el Ártico, una región codiciada por Estados Unidos, Dinamarca y, sobre todo, Rusia, la cual ha irritado a Ottawa con algunos amagos tácticos como mandar aviones o submarinos."[10], pues, efectivamente, el Estado ruso, desde 2007, suele mandar regularmente sus aviones de caza a sobrevolar el Ártico e incluso las aguas canadienses como en tiempos de la guerra fría.

¡Capitalismo y Ecología son sin la menor duda y para siempre dos cosas antagónicas!

La burguesía ni siquiera logra salvar las apariencias

"El fracaso de Copenhague" lo será todo menos una sorpresa. Ya lo decíamos en nuestra Revista Internacional n°138 del tercer trimestre de 2009: "El capitalismo mundial es completamente incapaz de cooperar para hacer frente a la amenaza ecológica. En particular en este período de descomposición social, con la tendencia creciente de cada nación a jugar su propia baza en la partida internacional, a la competencia de cada cual contra los demás, tal cooperación es imposible." Lo más sorprendente es, sin embargo, que esos jefes de Estado ni quiera hayan sido capaces de salvar las apariencias. Suele normalmente ocurrir que al final se firme un acuerdo con el mayor boato, se rubrique una serie de objetivos hueros y ¡todos tan contentos! Esta vez no, esta vez ha quedado sellado oficialmente el "fracaso histórico". Las tensiones y los regateos han salido por los bastidores y han acabado en el escenario. Ni siquiera se ha podido sacar la típica foto de jefes de Estado, felicitándose mutuamente, dándose palmaditas y yendo del bracete, echando sonrisas de oreja a oreja como artistas de cine. ¡Con eso queda todo dicho!

La repulsa es tan patente ante lo ridículo y vergonzoso de esos dirigentes de la burguesía que éstos han preferido largarse sin hacer ruido y de puntillas. ¡Vaya contraste entre los bombos, platillos y trompetas durante los preparativos de la Cumbre de Copenhague y el "ensordecedor" silencio que la siguió. Al mismo día siguiente del encuentro internacional, los medios se limitaron a escribir unas cuantas líneas de lo más discreto para hacer un "balance" del fracaso (con, a menudo, esa sistemática indecencia de echar la culpa a las demás naciones), y después, dejar de hablar de un tema un tanto infecto en los días siguientes.

¿Por qué, contrariamente a lo que suele ocurrir, los jefes de Estado ni siquiera han conseguido dar el pego? La respuesta tiene dos palabras: crisis económica.

En contra de lo que se afirmaba por todas partes desde hace meses, la recesión de la crisis actual no anima a los jefes de Estado a aprovechar la "fantástica ocasión" de zambullirse todos juntos en la "aventura de la green economy". La brutalidad de la crisis reaviva las tensiones internacionales. La cumbre de Copenhague ha mostrado la guerra encarnizada que se hacen las grandes potencias. Para éstas ya no queda tiempo ni medios para el disimulo aparentando llevarse bien con los demás y rubricar acuerdos, ni siquiera en papel mojado como otras tantas veces. ¡Es hora de sacar las navajas y su brillo estropea las fotos!

Desde el verano de 2007 y la caída de la economía mundial en la recesión más grave de la historia del capitalismo, hay una tentación creciente de ceder al canto de sirena del proteccionismo y la tendencia a que cada cual vaya a la suya. Bien sabemos que por su propia naturaleza, el capitalismo está dividido desde siempre en naciones que se hacen una guerra económica sin cuartel. Pero la quiebra de 1929 y la crisis de los años 1930 revelaron a la burguesía el peligro que entrañaba la falta total de reglas y de coordinación internacional del comercio mundial. Y después de la IIª Guerra mundial, los bloques del Este y del Oeste se organizaron interiormente instaurando un mínimo de leyes que pusieran cierto orden en las relaciones económicas. Se prohibió, por ejemplo, el proteccionismo excesivo pues se le consideraba un factor para el comercio mundial y, por lo tanto, para cada nación. Esos grandes acuerdos (Bretton Woods, 1944, por ejemplo) y las instituciones encargadas de respectar las nuevas reglas (Fondo Monetario International, por ejemplo) sirvieron, efectivamente, para amortiguar los efectos de las tendencias a la descrecencia económica que golpean al capitalismo desde 1967.

Pero la gravedad de la crisis actual ha zarandeado todas esas reglas de funcionamiento. La burguesía ha intentado reaccionar con cierta unidad, organizando los G20 de marras en Pittsburgh y Londres. Sin embargo, las tendencias centrífugas de "sálvese quien pueda" no han cesado de intensificarse un mes tras otro. Los planes de relanzamiento se coordinan cada vez menos entre las diversas naciones y la guerra económica se hace cada día más agresiva. La Cumbre de Copenhague ha venido a confirmar plenamente esas tendencias.

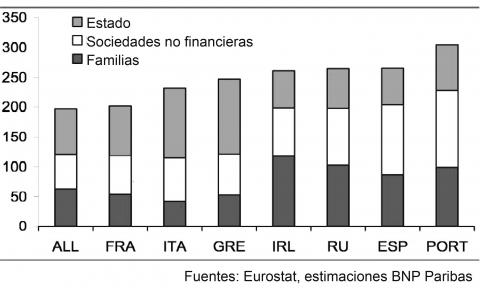

Hay que decir que, en contra de las patrañas sobre no se sabe qué "salida del túnel" y una reanudación de la economía mundial, la recesión no para de agravarse, sufriendo incluso una nueva sacudida en este final de año 2009. "Dubai, la quiebra del emirato", "Grecia al borde de la quiebra" (Libération, diario francés, 27-11 y 9-12) [11]. Esos anuncios han resonado como truenos. Cada Estado se da cuenta de que su economía nacional está en serio peligro y es consciente de que lo que nos depara el porvenir es una recesión más profunda todavía. Para impedir que la economía capitalista se hunda con demasiada rapidez en la depresión, a la burguesía no le queda más opción desde el verano de 2007 que crear e inyectar más y más moneda y, por lo tanto, incrementar los déficits públicos y presupuestarios. Como lo señala un informe de noviembre 2009 del banco francés Société Générale "Lo peor quizás sea lo que nos espera". Según ese banco, "lo planes recientes de salvamento instaurados por los gobiernos del mundo han transferido sencillamente unos pasivos del sector privado al sector público, acarreando una nueva serie de problemas. El primero de ellos, el déficit. [...] El nivel de la deuda es algo insoportable a largo plazo. Hemos alcanzado un punto de imposible retorno en lo que a deuda pública se refiere"[12]. El endeudamiento global es mucho más elevado en la mayoría de las economías de los países desarrollados, con relación a su Producto interior bruto (PIB). En EE.UU. y en la Unión Europea, la deuda pública será 125% del PIB dentro de dos años. En Reino Unido será de 105% y en Japón, 270% (también según ese informe). Y el Société Générale no es el único en dar la alarma. En marzo de 2009, el Crédit Suisse estableció la lista de los países más amenazados por la quiebra, comparando la importancia de sus deudas y su PIB. Por ahora, esa especie de campeonato ha quedado así, por orden de peligrosidad: Islandia, Bulgaria, Lituania, Estonia, Grecia, España, Letonia, Rumania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irlanda y Hungría[13]. Otra prueba de esa inquietud es que en los mercados financieros ha aparecido una nueva sigla: PIGS. "Hoy son los PIGS: Portugal, Italia, Grecia, España [Spain en inglés, NDLR] los que hacen temblar el planeta. Tras Islandia y Dubai, a esos cuatro países de la zona euro se les considera como posibles bombas de relojería de la economía mundial"[14] .

En realidad, todos los Estados, ante el déficit abismal van a tener que reaccionar y llevar a cabo una política de austeridad. Eso significa en concreto que:

- van a ejercer una fuerte presión fiscal;

- van a disminuir más drásticamente todavía los gastos, suprimiendo decenas de miles de puestos de funcionarios, reduciendo las pensiones, los subsidios por desempleo, las ayudas familiares y sociales, los reembolsos por cuidados médicos y medicamentos,...

- y, evidentemente, van a hacer una política cada vez más agresiva, saltándose sus propias leyes, en el comercio internacional.

En resumen, la situación económica agudiza la competencia. Los Estados están hoy poco dispuestos a aceptar la menor concesión; libran una batalla despiadada por la supervivencia de su economía nacional contra las demás burguesías. Ha sido esa tensión, esa guerra económica lo que se ha manifestado en Copenhague.

Las cuotas ecológicas, armas económicas

Todos los Estados acudieron pues a Copenhague no para salvar el planeta, sino para defenderse cada uno con uñas y dientes. La finalidad de cada uno ha sido usar "la ecología" para que se adopten leyes que le sean ventajosas y que, sobre todo, entorpezcan a los demás.

Los demás países acusan a Estados Unidos y China de ser los responsables principales del fracaso. Y, efectivamente, ambos se han negado a que se establezca el menor objetivo cifrado de descenso de producción de CO2, responsable principal del calentamiento climático. Es evidente que los dos mayores contaminadores del planeta eran los que más iban a perder en ese juego[15]. "Si se adoptan los objetivos del GIEC [16] [o sea la baja de 40% de CO2 de ahora a 2050, NDLR], en 2050, cada habitante del mundo debería emitir 1,7 tonelada de CO2 por año. Y resulta que hoy, cada estadounidense ¡está produciendo 20 t. de media!" [17]. En cuanto a China, su industria casi sólo funciona con centrales de carbón que "producen el 20% de las emisiones mundiales de ese gas. Es más que todos los transportes del mundo juntos: automóviles, camiones, trenes, barcos y aviones" [18]. Se comprende así por qué los demás países tanto se empeñaron en que se fijaran "unos objetivos cuantificados" de descenso del CO2!

Pero eso tampoco significa, ni mucho menos, que EEUU y China hicieran causa común. El país asiático, al contrario, exigió que las emisiones de CO2 bajaran 40% de hoy a 2050 en... Estados Unidos y Europa. En cambio, China, por ser un país "emergente", no debería estar obligada a cumplirlo. "Los países emergentes, India y China en particular, exigen a los países ricos que se comprometan firmemente en reducir los gases con efecto invernadero, pero ellos se niegan a someterse a objetivos de obligado cumplimiento"[19]

India usa más o menos la misma estratagema: que los demás bajen sus porcentajes pero no India, justificando su política porque "tiene cientos de millones de pobres y el país no puede permitirse grandes esfuerzos". Los "países emergentes" o "en vías de desarrollo" a los que suele presentarse en la prensa como las primeras víctimas del naufragio de Copenhague, no han dudado en instrumentalizar la miseria de su población para defender sus intereses capitalistas. El delegado de Sudán, que representaba a África, no vaciló en comparar la situación a la del holocausto. "Es una solución basada en los valores que enviaron a seis millones de personas a los crematorios en Europa."[20] Esos dirigentes que matan de hambre a sus pueblos y eso cuando no los machacan alegremente, se atreven hoy, sin el menor pudor, a invocar "sus" desgracias. En Sudán, sin ir más lejos, no será a causa del clima en el futuro sino ya, hoy, ahora que millones de personas caen muertas a balazos.

Y Europa y su papel de dama virtuosa, ¿qué ha hecho por defender "el futuro del planeta"? Pongamos algunos ejemplos. El presidente francés Nicolas Sarkozy hace una estentórea declaración llena de aspavientos el día antes de la cumbre, "Si seguimos así, será un fracaso. [...] Debemos todos hacer compromisos, [...] Europa y los países ricos debemos reconocer que nuestra responsabilidad es mayor que la de los demás. Nuestro compromiso debe ser mayor. [...] ¿Quién va a atreverse a decir que África y los países más pobres no necesitan dinero? [...] ¿Quién va a atreverse a decir que no hace falta un organismo verificador de que se respetan los compromisos de cada uno?"[21] Detrás de toda esa retórica se oculta una realidad siniestra. El Estado francés y Sarkozy se pelean por un descenso cuantificado de las emisiones de CO2, pero, sobre todo, para que... no se pongan límites a la energía nuclear, recurso vital de la economía gala. Esa energía hace pesar sobre la humanidad una amenaza, una especie de espada de Damocles. El accidente de la central de Chernobil causó entre 4000 y 200 000 muertes según si se cuentan o no las víctimas por cánceres causados por las radiaciones. Con la crisis económica, en las décadas venideras, los Estados tendrán menos medios para mantener las centrales, de modo que los accidentes podrán ser más probables. Y ya hoy la industria nuclear contamina masivamente. El Estado francés quiere hacer creer que sus residuos radioactivos son "convenientemente" almacenados en La Hague (norte de Francia), cuando, en realidad, para ahorrar, exporta, con disimulo, gran parte de ellos a Rusia: "casi el 13 % de las materias radioactivas producidas por nuestro parque nuclear duermen en algún sitio de la inmensidad siberiana. En realidad y para ser precisos se tata del complejo atómico de Tomsk-7, una ciudad secreta de 30 000 habitantes, prohibida a los periodistas. Allí, cada año desde mediados de los años 1990, 108 toneladas de uranio empobrecido procedente de las centrales francesas llegan en contenedores que se colocan en un inmenso aparcamiento a cielo abierto." [22] Otro ejemplo. A los países de Europa del Norte suele considerárseles modélicos en esto de la ecología. Pues bien, en lo que a deforestación se refiere, "Suecia, Finlandia, o Austria pisan el freno a fondo para que nada se mueva"[23]. ¿La razón?: su producción de energía es muy dependiente de la madera y son grandes exportadores de papel. De modo que Suecia, Finlandia y Austria se pusieron en Copenhague al lado de China, la cual, como primer productor de muebles de madera que es, no quería ni oír hablar de limitaciones a la deforestación. Y eso no es una menudencia sin importancia: "La deforestación es, en efecto, responsable de la quinta parte de las emisiones mundiales de CO2." [24] y "La destrucción de los bosques pesa enormemente en la balanza del clima [...]. Unas 13 millones de hectáreas de bosque se cortan cada año, o sea lo equivalente a la superficie de Inglaterra, y es esa deforestación a mansalva lo que hace que Indonesia y Brasil sean el tercero y el cuarto mayor emisor de CO2 del planeta." [25] A aquellos tres países europeos, que serían oficialmente la prueba fehaciente de que una economía capitalista verde es posible (¡sic!), "se les otorgó el premio "Fossil of the Day" [26] en el primer día de las negociaciones por su negativa a comprometerse sobre la cuestión de los bosques." [27]

Un país resume, él solo, el cinismo burgués sobre el tema de la "ecología": Rusia. Desde hace meses el país de Putin afirma con fuerza que es favorable a un acuerdo cifrado sobre las emisiones de CO2. Esta posición es sorprendente cuando se conoce el estado de la naturaleza en Rusia. Muchas zonas de Siberia están contaminadas por radioactividad. Su arsenal nuclear (bombas, submarinos...) se oxidan en cementerios. ¿Tendrá remordimientos el Estado ruso? "Rusia se presenta como la nación modelo en el tema de emisiones de CO2. Pero eso solo son trucos de circo. Veamos por qué: en noviembre, Dimitri Medvedev [el presidente ruso] se comprometió a reducir las emisiones rusas en 20% de ahora hasta 2020 (sobre la base de 1990[28]), o sea más que la Unión Europea. Pero no hay ahí ninguna imposición, pues, en realidad, les emisiones rusas ya han disminuido en... 33% desde 1990 a causa del desmoronamiento del PNB ruso tras la caída de la Unión Soviética. De hecho, lo que pretende Moscú es poder emitir más CO2 en los próximos años para así no frenar su crecimiento (en caso de que éste vuelva algún día...). Los demás países no aceptarán fácilmente esa posición.[29]".

El capitalismo nunca será "verde". Mañana, la crisis económica va a seguir golpeando cada vez más duramente. Y el destino del planeta no será entonces más que ahora una preocupación de la burguesía. Sólo buscará una cosa: mantener a flote su economía nacional, enfrentándose cada vez más duramente a los demás países, cerrando fábricas poco rentables, dejándolas incluso que se pudran in situ, reduciendo costes de producción, recortando presupuestos de mantenimiento de fábricas y centrales de energía (nucleares o de carbón), lo que acarreará más contaminación y más accidentes industriales. Ése es el porvenir que nos reserva el capitalismo: una crisis económica profunda, unas infraestructuras carcomidas y ultracontaminantes y más sufrimientos para la humanidad.

Empieza a ser hora de acabar de una vez con el capitalismo antes de que destruya el planeta y diezme la humanidad.

Pawel (6 de enero de 2010)

[1] Sólo los periódicos norteamericanos y chinos hablan de "éxito", de paso adelante". Más lejos veremos por qué.

[2] www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091220/not_imp484972,0.php [2].

[3] https://www.courrierinternational.com/article/2009/11/19/un-sommet-plus-important-que-yalta [3]

[4] https://www.courrierinternational.com/article/2009/12/07/les-quotidiens-manifestent-pour-la-planete [4], o El País, 07/12/2009

[5] https://www.planetoscope.com/biodiversite [5]

[6] https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468/ [6]

[7] Es posible y muy probable que muchos intelectuales y responsables de asociaciones ecológicas se crean los cuentos que ellos mismos se inventan.

[8] Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el calentamiento del planeta con su documental "Una verdad molesta"

[9] futura-sciences.com/2729/show/f9e437f24d9923a2daf961f70ed44366&t=5a46cb8766f59dee2844ab2c06af8e74.

[10] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/444446/harper-exercice-nord [7]

[11] La lista se va alargando pues desde finales de 2008 y principios de 2009, a Islandia, Bulgaria, Lituania y Estonia ya se les ha colgado el cartel de "Estado en quiebra".

[12] Informe hecho público por el Telegraph (diario inglés) del 18/11/2009.

[13] Fuente : weinstein-forcastinvest.net/apres-la-grece-le-top-10-des-faillites-a-venir.

[14] Le Nouvel Observateur, semanario francés (3-9/12/2009).

[15] De ahí la exclamación victoriosa de la prensa norteamericana y china (mencionada en nuestra introducción) para las que la ausencia de acuerdo es... "un paso adelante".

[16] Grupo intergubernamental de peritos en clima

[17] Le Nouvel Observateur (3-9/12/2009), numero especial "Copenhague".

[18] Ídem.

[19] Ver la página (en francés) www.rue89.com/planete89/2009/12/19/les-cinq-raisons-de-lechec-du-sommet-... [8]

[20] Les Echos, diario francés19/12/2009.

[21] Le Monde, 17/12/2009.

[22] "Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie" ("Nuestros residuos nucleares se esconden en Siberia"), Libération, 12/12/2009.

[23] Euronews (canal europeo de TV), 15/12/2009 (fr.euronews.net/2009/12/15/copenhague-les-emissions-liees-a-la-deforestation-font-debat)

[24] www.rtlinfo.be/info/magazine/environnement/293711/wwf-l-europe-toujours-... [9]

[25] La Tribune (diario francés) 19/12/2009.

[26] Ese premio lo otorga un grupo de 500 ONGs vinculadas al medio ambiente y "recompensa" a individuos o Estados que "se hacen los remolones", valga la expresión, en la lucha contra el calentamiento climático. Durante la semana de Copenhague, casi todos los países habrían podido ostentar su Fossil of the Day [10].

[27] Le Soir (diario belga) 10/12/2009.

[28] 1990 es el año de referencia para las emisiones de gas de efecto invernadero, para todos los países, desde el protocolo de Kyoto.

[29] Le Nouvel Observateur, 3-9/12/2009.

Series:

- Medioambiente [11]

Noticias y actualidad:

- Cumbre de Copenhague [12]

Cuestiones teóricas:

- Medio ambiente [13]

La emigración y el movimiento obrero

- 9242 lecturas

Con la agravación de la crisis económica y de la descomposición social en el mundo entero, las condiciones de vida se hacen cada vez más intolerables, en particular en los países del Tercer mundo. La miseria, las catástrofes naturales, las guerras, la limpieza étnica, el hambre, la barbarie integral son la realidad cotidiana de millones de personas y sus consecuencias acumuladas incitan a la emigración masiva. Millones de personas huyen hacia las grandes metrópolis capitalistas o hacia otros países también subdesarrollados pero que están en una situación algo menos desesperada. Aunque este texto se refiere más especialmente al problema migratorio en Estados Unidos, las lecciones sacadas en él son, evidentemente, universales.

Naciones Unidas considera que 200 millones de emigrantes –un 3 % de la población mundial– viven fuera de su país de origen, dos veces más que en 1980. En Estados Unidos, 33 millones de habitantes han nacido en el extranjero (11,7 % de la población); en Alemania, 10,1 millones (12,3 %); en Francia, 6,4 millones (10,7 %); en Reino Unido, 5,8 millones (9,7 %); en España, 4,8 millones (8,5 %); en Italia, 2,5 millones (4,3 %); en Suiza, 1,7 millón (22,9 %) y en Holanda, 1,6 millón ([1]). Las fuentes gubernamentales y mediáticas consideran que hay más de 12 millones de inmigrantes clandestinos en Estados Unidos y más de 8 millones en la Unión Europea. En este contexto, la emigración se ha convertido en una cuestión política candente en todas las metrópolis capitalistas, incluso en el Tercer mundo como lo han demostrado las recientes revueltas antiinmigrantes en Sudáfrica.

A pesar de que existan variaciones según los países y sus especificidades, la actitud de la burguesía ante esta emigración masiva sigue en general el mismo esquema en tres aspectos: 1) instigar la inmigración por razones económicas y políticas 2) y, simultáneamente, limitarla e intentar controlarla y 3) orquestar campañas ideológicas para azuzar el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes con el fin de dividir a la clase obrera.

Promover la inmigración: la clase dominante cuenta con los trabajadores emigrados, legales o ilegales, para ocupar empleos mal pagados, poco atractivos para los obreros del país, y para servir de ejército de reserva de desempleados y mano de obra subempleada, con el fin de disminuir los sueldos de toda la clase obrera y paliar la disminución de mano de obra debida al envejecimiento de la población y la baja de la natalidad. En Estados Unidos, la clase dominante sabe muy bien que ramos enteros como el pequeño comercio, la construcción, la industria cárnica y avícola, los servicios de limpieza, los hoteles, los restaurantes, los servicios a domicilio y cuidado de niños se basan en gran parte en el trabajo de los emigrantes, legal o ilegal. Por ello las pretensiones de la extrema derecha de expulsar a 12 millones de inmigrantes ilegales y reducir la inmigración legal no pueden ser una alternativa política racional para las fracciones dominantes de la burguesía estadounidense y fueron rechazadas como irracionales, impracticables y nocivas para la economía de Estados Unidos.

Limitar y controlar: al mismo tiempo, la fracción dominante reconoce la necesidad de resolver el problema del estatuto de los inmigrantes sin papeles para poder controlar una multitud de problemas sociales, económicos y políticos, incluidos la existencia y la atribución de servicios médicos, sociales, educativos y demás servicios públicos, así como también toda una serie de problemas legales que afectan a los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos y a sus bienes. Ese es el telón de fondo de la reforma de la inmigración propuesta en Estados Unidos durante la primavera del 2007, apoyada tanto por la administración Bush y los Republicanos como por los Demócratas (incluida su ala izquierda personificada en el que fue senador Edward Kennedy) y las grandes empresas. No es, ni mucho menos, una ley a favor de la inmigración. La ley quiere limitar más todavía las fronteras militarizándolas, limitar la legalización de los inmigrantes sin papeles así como las medidas de control de los futuros inmigrantes. Aunque proponga medios para legalizar su estatuto a los emigrados ilegales ya presentes en el país, no era, ni mucho menos, una “amnistía” e implicaba plazos y multas enormes.

Las campañas ideológicas: las campañas de propaganda contra los inmigrantes varían según los países, pero el tema siempre es similar; en Estados Unidos apunta en primer lugar a los “latinos” mientras que en Europa son los musulmanes, so pretexto de que estos inmigrantes, en particular los sin papeles, serían responsables de la agravación de la crisis económica y de las condiciones sociales que sufre la clase obrera “del país”, ya que supuestamente robarían sus empleos, harían bajar los sueldos, atestarían las escuelas con sus niños, dejarían sin fondos los programas de asistencia social, aumentarían la criminalidad y de todos modos serían responsables de todas las desdichas sociales posibles e imaginables. Es un ejemplo clásico de la estrategia del dividir para reinar, oponer a los obreros unos contra otros, que se acusen mutuamente de ser los responsables de sus problemas, que se peleen por migajas, para que nunca entiendan que es el sistema capitalista el responsable de sus sufrimientos. Eso sirve para socavar la capacidad de la clase obrera de tomar conciencia de su identidad de clase y de su unidad, cosa que la burguesía teme por encima de todo. Lo más típico es la división del trabajo en la burguesía que asigna a su ala derecha la tarea de avivar y explotar el sentimiento antiinmigrantes en todas las grandes metrópolis capitalistas, encontrando con más o menos éxito un eco en algunos sectores del proletariado; pero en ningún sitio ha alcanzado el nivel de barbarie de las revueltas xenófobas contra los inmigrantes como en Sudáfrica, en mayo de 2008.

La agravación de las condiciones en los países subdesarrollados en los próximos años, que incluye no solamente los efectos de la descomposición y de la guerra sino también los del cambio climático, significa que el problema de la emigración tendrá probablemente más importancia todavía en el futuro. Es crucial que el movimiento obrero sea claro sobre el significado del fenómeno de la emigración, sobre la estrategia de la burguesía frente a ella, sobre su política y sus campañas ideológicas, y sobre la perspectiva del proletariado ante ese problema. En este artículo examinaremos el papel histórico de la emigración de poblaciones en la historia del capitalismo, la historia de la emigración en el movimiento obrero sobre la política de emigración de la burguesía y avanzaremos orientaciones para la intervención de los revolucionarios sobre el tema de la emigración.

La emigración y el desarrollo capitalista

En su período ascendente, el capitalismo dio una gran importancia a la movilidad de la clase obrera como factor de desarrollo de su modo de producción. Bajo el feudalismo, la población trabajadora estaba vinculada a la tierra, prácticamente no se desplazaba durante toda su vida. Al expropiar a los productores agrícolas, el capitalismo obligó a amplias poblaciones a dejar el campo para ir a la ciudad a vender su fuerza de trabajo, proporcionando una reserva indispensable de fuerza de trabajo. Como escribíamos en Révolution internationale en el artículo “La classe ouvrière, une classe d’immigrés” (La clase obrera, clase de emigrantes) ([2]),

“Al principio del capitalismo, durante su período de “acumulación primitiva”, los vínculos de los primeros trabajadores asalariados con sus señores feudales se rompieron y [las revoluciones] al haber despojado a las grandes masas de sus medios de producción y de existencia tradicionales, lanzándolas de repente al mercado laboral, proletarios sin hogar ni techo. Pero la base de toda esa evolución, fue la expropiación de los agricultores” ([3]).

Y Lenin observó que... “el capitalismo implica inevitablemente una movilidad de una población que los regímenes económicos anteriores no necesitaban y que, bajo estos regímenes, no podía sobrevivir a una escala importante” ([4]).

Con el avance de la ascendencia del capitalismo, la emigración masiva tuvo una importancia decisiva para el desarrollo del capitalismo en su período de industrialización. El movimiento y el desplazamiento de masas de obreros hacia los lugares donde los necesitaba el capital eran esenciales. De 1848 a 1914, 50 millones de personas salieron de Europa, yendo la gran mayoría a instalarse a Estados Unidos. Entre 1900 y 1914, 20 millones de personas emigraron de Europa a Estados Unidos. En 1900, la población estadounidense era de unos 75 millones de personas; en 1914 se acercaba a los 94 millones, lo que significa que en 1914 más de una quinta parte de la población estaba compuesta de nuevos inmigrantes –sin contar los que habían llegado antes de 1900. Si se cuenta a los hijos de los inmigrantes nacidos en Estados Unidos, el impacto de los inmigrantes en la vida social es aún más significativo. Durante aquel período, la burguesía estadounidense levó a cabo sobre todo una política de apertura completa a la emigración (exceptuando las restricciones hacia los emigrantes de Asia). Lo que animaba a los obreros emigrantes a desarraigarse era la promesa de mejorar su nivel de vida, huir de la pobreza y del hambre, de la opresión y la ausencia de perspectivas.

En paralelo con su política de fomentar la inmigración, la burguesía no vaciló en desarrollar al mismo tiempo campañas xenófobas y racistas para dividir a la clase obrera. Se excitaba a quienes se les llamaba obreros “nativos” (“native workers”, trabajadores “del país”, “de origen”), – y de los que algunos eran de la segunda o tercera generación descendientes de emigrados – contra los recién llegados a quienes se denunciaba por sus diferencias lingüísticas, culturales y religiosas. Incluso entre los recién llegados, se utilizaban antagonismos étnicos para alimentar la estrategia de división. Es importante recordar que el miedo y la desconfianza hacia los extranjeros tienen profundas raíces psicológicas en esta sociedad, y el capitalismo nunca ha dudado en explotar ese fenómeno para sus propios fines sórdidos. La burguesía, en particular la norteamericana, utilizó esa táctica de “divide y vencerás” para contrarrestar la tendencia histórica a la unidad de la clase obrera y controlar mejor al proletariado. En una carta a Hermann Schlüter, en 1892, Engels subrayaba: “Vuestra burguesía sabe mucho mejor que el Gobierno austríaco utilizar a una nacionalidad contra otra: judíos, italianos, bohemios, etc., contra alemanes e irlandeses, y cada uno contra los demás.”

Es un arma ideológica clásica del enemigo de clase. Mientras que la emigración en el período de ascendencia del capitalismo sirvió en gran parte para satisfacer las necesidades en fuerza de trabajo de un modo de producción históricamente progresista, que se desarrollaba y extendía rápidamente, en la decadencia, con la disminución de los índices de crecimiento exponenciales, los motivos de la emigración son la consecuencia de factores mucho más negativos. La necesidad de huir de la persecución, del hambre y de la pobreza que impulsó a millones de obreros a emigrar durante el período de ascendencia para encontrar un trabajo y una vida mejor, aumentó inevitablemente en el período de decadencia, con una urgencia superior. Las nuevas características de la guerra en la decadencia, en particular, dieron un nuevo impulso a la emigración de masas y a la marea de refugiados. En la ascendencia, las guerras se limitaban ante todo al conflicto entre ejércitos profesionales en los campos de batalla. Con la decadencia, el carácter de la guerra se ha transformado de manera significativa, implicando a toda la población y todo el aparato económico del capital nacional. Aterrorizar y desmoralizar a la población civil se ha vuelto un objetivo táctico primordial, provocando migraciones masivas de refugiados durante el siglo xx, que se mantienen en el xxi. Durante la guerra actual en Irak por ejemplo, se evalúan en dos millones los refugiados que buscan la seguridad en Jordania y sobre todo en Siria. Y, después, policías y militares corruptos, mafias y criminales les roban sus bienes, persiguen por los caminos a los emigrantes que huyen de su país de origen, los maltratan y les roban durante su desesperado viaje hacia lo que esperan ser una vida mejor. Muchos mueren o desaparecen por el camino, algunos caen en manos de traficantes de hombres. Hay que decir que las fuerzas de la justicia y del orden capitalista parecen incapaces o no quieren hacer nada por aliviar los males sociales que acompañan la emigración masiva del período actual.

En Estados Unidos, la decadencia vino acompañada de un cambio brusco: de una política de amplia apertura a la inmigración (excepto las viejas restricciones hacia los asiáticos) se pasó a unas políticas gubernamentales de inmigración extremadamente restrictivas. Con el cambio de período económico, se necesitaba globalmente menos llegadas continuas y masivas de fuerza de trabajo. Pero no fue la única razón de una inmigración más controlada, también ha de contarse con los factores racistas y “anticomunistas”. La “National Origins Act”, ley adoptada en 1924, limitó el número de inmigrantes procedentes de Europa a 150 000 personas al año y fijó la cuota para cada país en base a la composición étnica de la población norteamericana en 1890 –antes de la oleada masiva de emigración procedente de Europa del Este y del Sur. Los obreros inmigrantes de Europa del Este eran en parte la diana de un racismo descarado con el fin de frenar el aumento de elementos “indeseables” como italianos, griegos, europeos del Este y judíos. Durante el período del miedo “al rojo” en Estados Unidos que siguió a la Revolución rusa, se consideraba que entre los obreros inmigrantes de Europa del Este había probablemente una cantidad desproporcionada de “bolcheviques” y entre los de Europa del Sur, anarquistas. Además de limitar el flujo de inmigrantes, la ley de 1924 creó, por primera vez en Estados Unidos, el concepto de obrero extranjero no inmigrante –que podía venir a trabajar a Estados Unidos pero no tenía derecho a quedarse.

En 1950 se promulgó la McCarran-Walter Act. Muy influido por el macarthismo y la histeria anticomunista de la Guerra fría, esa ley imponía nuevos límites a la inmigración so pretexto de lucha contra el imperialismo ruso. A finales de los años 1960, con el inicio de la crisis abierta del capitalismo mundial, se liberalizó la inmigración en Estados Unidos, incrementándose las oleadas de emigrantes hacia ese país, no sólo procedentes de Europa, sino también de Asia y América Latina. Se plasmaba en parte así el deseo del capitalismo estadounidense de igualar el éxito de las potencias europeas que habían atraído de sus antiguos países coloniales a trabajadores intelectuales cualificados y capacitados, científicos, doctores en medicina, enfermeros y otras profesiones (lo que se ha dado en llamar “huida de cerebros” de los países subdesarrollados), y, por otra parte, abastecer en mano de obra barata a la agricultura. La consecuencia inesperada de las medidas de liberalización fue el aumento espectacular de la inmigración, tanto la legal como la ilegal, especialmente la procedente de Latinoamérica.

En 1986, se puso al día la política norteamericana antiinmigración con la promulgación de la “Simpson-Rodino Immigration and naturalization Control Reform Act” sobre la llegada de inmigrantes ilegales procedentes de Latinoamérica, imponiéndose sanciones (multas e incluso cárcel), por vez primera en la historia de EE.UU., a quienes contrataran, a sabiendas, a obreros sin papeles. Tras el hundimiento económico de los países del Tercer mundo durante los años 70, se incrementó la llegada de inmigrantes ilegales, acarreando una oleada de emigración de unas masas empobrecidas que huían de la indigencia de México, de Haití o de un país como El Salvador asolado por la guerra. El tamaño de esa oleada descontrolada quedó reflejado en la cantidad récord de 1 600 000 detenciones de emigrantes clandestinos en 1986 realizadas por la policía estadounidense de inmigración.

En las campañas ideológicas, el uso de la estrategia de “divide y vencerás” ante la emigración, ya utilizada como herramienta antiproletaria en la fase ascendente del capitalismo, ha alcanzado niveles más altos durante la decadencia. Se acusa a los emigrantes de invadir las metrópolis, de hacer bajar los salarios y desvalorizarlos, de ser los causantes de la epidemia de criminalidad y de “contaminación” cultural, de atiborrar las escuelas, de sobrecargar los programas sociales, en resumen, de todos los problemas sociales habidos y por haber. Esa táctica no sólo se usa en Estados Unidos, sino también en Francia, Alemania y en toda Europa donde los inmigrantes sirven de chivo expiatorio para las calamidades sociales causadas por la crisis y el capitalismo en descomposición, en campañas ideológicas que parecen copiadas unas de otras, lo que demuestra, por la contraria, que la emigración de masas es una expresión de la crisis económica global y de la descomposición social que se están agravando en los países menos desarrollados. La única finalidad de todo esto es poner obstáculos y bloquear el desarrollo de la conciencia de clase en la clase obrera, intentando embaucar a los obreros para que no acaben de entender que es el capitalismo el que crea las guerras, la crisis económica y todos los problemas sociales propios de su descomposición social.

El impacto social de la agravación de la descomposición y de las crisis que la acompañan y, además, la agravación de la crisis ecológica llevarán a millones de refugiados hacia los países desarrollados en los años venideros. A esos movimientos masivos y súbitos de población se les trata todavía peor que a la emigración “normal”, de una manera que refleja lo inhumanidad fundamental de la sociedad capitalista. Los refugiados suelen ser hacinados en campos, separados de la sociedad que les rodea, liberados e integrados por cuentagotas, a menudo después de años y años; son tratados como prisioneros e indeseables y muy pocas veces como pertenecientes a la comunidad humana. Una actitud semejante es el extremo opuesto a la solidaridad internacionalista que define claramente la perspectiva proletaria.

La posición histórica del movimiento obrero sobre la emigración

Ante la existencia de diferencias étnicas, de costumbres y de lengua entre los obreros, el principio que ha guiado históricamente al movimiento obrero es: “los obreros no tienen patria”, un principio que ha influido tanto la vida interna del movimiento obrero como su intervención en la lucha de clases. La más mínima componenda contra ese principio es una capitulación ante la ideología burguesa.

En 1847, por ejemplo, los miembros alemanes de la Liga de los Comunistas exiliados en Londres, por muy preocupados que estuvieran por la propaganda hacia los obreros alemanes, adoptaron la visión internacionalista y “mantuvieron vínculos estrechos con los refugiados políticos de todo tipo de países” ([5]). En Bruselas, la Liga...

“organizó un banquete internacionalista parar demostrar los sentimientos fraternos que los obreros tenían hacia los obreros de los demás países... Ciento veinte obreros participaron en el banquete entre los cuales había belgas, alemanes, suizos, franceses, polacos, italianos y un ruso” ([6]).

Veinte años más tarde, la misma preocupación llevó a la Primera Internacional a intervenir en las huelgas con dos objetivos principales: impedir que la burguesía hiciera venir esquiroles del extranjero y dar un apoyo directo a los huelguistas como así lo hizo con los fabricantes de cedazos, los sastres y los cesteros de Londres y con los fundidores bronce en Paris ([7]). Cuando la crisis económica de 1866 provocó una oleada de huelgas por toda Europa, el Consejo general de la Internacional...

“apoyó a los obreros con sus consejos y su asistencia y movilizó la solidaridad internacional del proletariado. De esa manera, la Internacional privó a la clase capitalista de un arma muy eficaz y los patronos ya no pudieron seguir frenando la combatividad de sus obreros importando mano de obra forastera más barata... Allí donde tenía influencia, procuraba convencer a los obreros de que tenían el mayor interés en apoyar las luchas salariales de sus camaradas extranjeros” ([8]).

Y, en 1871, cuando el movimiento por la jornada de 9 horas se desarrolló en Gran Bretaña, organizado por la “Nine Hours League” y no por los sindicatos, que permanecieron fuera de la lucha, la Primera Internacional le aportó su apoyo, enviando representantes a Bélgica y Dinamarca para...

“impedir a los intermediarios de los patronos que reclutaran a esquiroles rompedores de huelgas en esos países, y lo consiguieron con gran éxito” ([9]).

La excepción más destacable a esa postura internacionalista ocurrió en Estados Unidos en 1870-71 donde la sección de la Internacional se opuso a la emigración de obreros chinos a Estados Unidos parque los capitalistas los utilizaban para bajar los salarios de los obreros blancos. Un delegado de California se quejaba porque “los chinos hacen perder miles de empleos a hombres, mujeres y niños blancos”. Esta postura era la expresión de una interpretación errónea de la crítica de Marx al despotismo asiático, modo de producción anacrónico que debía ser echado abajo para que el continente asiático se integrara en las relaciones de producción modernas y se creara un proletariado moderno en Asia. El que los trabajadores asiáticos no estuvieran todavía proletarizados y, por tanto, pudieran ser manipulados y sobreexplotados por la burguesía, no sirvió, por desgracia, para extender la solidaridad hacia esa mano de obra e integrarla en la clase obrera de EE.UU. en su conjunto, sino que sirvió para dar una explicación racional a la exclusión racista.

La lucha por la unidad de la clase obrera prosiguió, sin embargo, en la IIª Internacional. Hace poco más de cien años, en el Congreso de Stuttgart de 1907, la Internacional rechazó masivamente una propuesta oportunista de apoyar la restricción por los gobiernos burgueses de la inmigración china y japonesa. La oposición fue tan grande que los oportunistas se vieron obligados a retirar la resolución. Y en su lugar, el Congreso adoptó una posición contra la exclusión que implicaba al movimiento obrero de todos los países. En el “Informe” hecho en el Congreso, Lenin escribió:

“Sobre este tema [de la emigración] también ha surgido en comisión la tentativa de apoyar unas ideas obtusas corporativistas, las de prohibir la inmigración de obreros procedentes de países atrasados (la de los culíes procedentes de China, etc.). Es el reflejo del espíritu “aristocrático” que se encuentra entre los proletarios de algunos países “civilizados” que sacan ventajas de su situación privilegiada y por eso tienen tendencia a olvidarse de los imperativos de la solidaridad de clase internacional. Pero en el Congreso propiamente dicho no hubo ningún apologista de esa estrechez de miras corporativista pequeñoburguesa, y la resolución responde plenamente a las exigencias de la socialdemocracia revolucionaria” ([10]).

En Estados Unidos, en los Congresos del Partido Socialista de 1908, 1910 y 1912, los oportunistas intentaron presentar resoluciones que permitieran sortear la decisión del Congreso de Stuttgart, expresando su apoyo a la oposición de la AFL (American Federation of Labor, Federación Estadounidense de Trabajo) a la inmigración. Pero fueron derrotados cada vez por los camaradas que defendían la solidaridad internacional de todos los obreros. Un delegado increpó a los oportunistas diciendo que para la clase obrera “no hay extranjeros”. Otros insistieron en que el movimiento obrero no debe unirse a los capitalistas contra determinados grupos de obreros. En 1915, en una carta a la Socialist Propaganda League ([11]), Lenin escribía:

“En nuestra lucha por el verdadero internacionalismo y contra el “jingo-socialismo” ([12]), nuestra prensa denuncia constantemente a los jefes oportunistas del P.S. de Estados Unidos, los cuales son partidarios de limitar la inmigración de los obreros chinos y japoneses (sobre todo desde el congreso de Stuttgart de 1907, y en contra de las decisiones tomadas en dicho congreso). Nosotros pensamos que no se puede ser a la vez internacionalista y declararse a favor de semejantes restricciones” ([13]).

Les emigrantes han desempeñado siempre, históricamente, un papel importante en el movimiento obrero de Estados Unidos. Los primeros marxistas revolucionarios emigraron a Estados Unidos tras el fracaso de la revolución de 1848 en Alemania, estableciendo vínculos vitales con el centro de la Primera Internacional en Europa. Engels introdujo ciertas ideas bastante dudosas en el movimiento socialista en Estados Unidos, sobre los inmigrantes; algunos aspectos de esas ideas eran justos, pero otros eran erróneos y tuvieron un impacto negativo en las actividades organizativas del movimiento revolucionario norteamericano. Friedrich Engels estaba preocupado por la lentitud con la que se estaba desarrollando el movimiento obrero en Estados Unidos. Pensaba que eso se debía a ciertas características de la situación en ese país, sobre todo por la ausencia de tradición feudal y el fuerte sistema de clases de este sistema, y la existencia de la “Frontera” que servía de válvula de seguridad a la burguesía al permitir que los obreros descontentos huyeran de su existencia de proletarios para convertirse en granjeros o colonos en el Oeste. Otro aspecto era el foso que separaba a los obreros nativos de Estados Unidos y los inmigrantes en la situación económica así como la dificultad para comunicar entre inmigrantes y obreros del país. Por ejemplo, Engels criticó a los socialistas alemanes emigrados porque no se ponían a aprender inglés:

“deberán quitarse de encima todos los vestigios de su ‘traje’ de extranjero. Deberán llegar a ser totalmente americanos. No pueden esperar a que los norteamericanos vayan hacia ellos; son ellos, la minoría y los inmigrantes quienes deben ir hacia los norteamericanos, que son la amplia mayoría de la población y han nacido allí. Para ello, deben empezar aprendiendo inglés” ([14]).

Es cierto que había entre los revolucionarios emigrados alemanes en los años 1880 una tendencia a limitarse a la labor teórica y dejar de lado el trabajo hacia las masas de obreros del país, de lengua inglesa, que fue lo que provocó los comentarios de Engels. Es cierto que el movimiento revolucionario de los emigrados debía abrirse a los obreros estadounidenses de lengua inglesa, pero la insistencia en la “americanización” del movimiento, implícita en las objeciones de Engels acabó siendo desastrosa para el movimiento obrero pues tuvo la consecuencia de dejar a los obreros más formados y experimentados en funciones secundarias dejando la dirección en manos de militantes poco formados, cuya primera cualidad era haber nacido en el país y hablar inglés. Después de la Revolución rusa, la Internacional comunista siguió la misma política y sus consecuencias fueron más desastrosas todavía para el joven Partido comunista. La insistencia de Moscú para que se nombrara para la dirección a militantes nacidos en Estados Unidos catapultó a puestos clave a oportunistas y trepadores como William Z. Foster, siendo rechazados hacia la periferia del partido los revolucionarios procedentes de Europa del Este más cercanos al comunismo de izquierda, acelerándose así el triunfo del estalinismo en el partido estadounidense.

Otra observación de Engels fue también bastante problemática:

“Me parece que el gran obstáculo en Estados Unidos estriba en la posición excepcional de los obreros del país… [La clase obrera del país] ha desarrollado y se ha organizado, en gran medida, en sindicatos. Pero conserva una actitud aristocrática y cuando es posible, deja los empleos ordinarios y mal pagados para los inmigrantes de los que sólo una pequeña minoría se afilia a los sindicatos aristocráticos” ([15]).

Aunque describía de manera muy justa cómo estaban divididos los obreros entre los del país y los emigrados, daba a entender, erróneamente, que eran los obreros norteamericanos y no la burguesía los responsables del foso entre las diferentes partes de la clase obrera. Mientras que esos comentarios hablaban de divisiones en la clase obrera emigrada blanca, los nuevos izquierdistas de los años 1960 los interpretaron en el sentido de que daban una base a la “teoría” del “privilegio de la piel blanca” ([16]).

De todas maneras, la historia misma de la lucha de clases en Estados Unidos se encargó de contradecir la idea de Engels de que la “americanización” de los emigrados era una condición previa para formar un movimiento socialista fuerte en Estados Unidos. La solidaridad y la unidad de clase por encima de las diferencias étnicas y lingüísticas fueron una característica fundamental del movimiento obrero a principios del siglo xx. Los partidos socialistas norteamericanos tenían una prensa en lengua extranjera y publicaban cantidad de diarios o semanarios en varias lenguas. En 1912, el Socialist Party (Partido Socialista) publicaba en Estados Unidos 5 diarios en inglés y 8 en otras lenguas, 262 semanarios en inglés y 36 en otras lenguas, 10 mensuales en inglés y 2 en otras lenguas, y esto sin incluir las publicaciones del Socialist Labor Party (Partido Socialista Obrero). En el seno del Partido Socialista, existían 31 federaciones “extranjeras”: alemana, armenia, bohemia, búlgara, croata, checa, danesa, “hispana” ([17]), estonia, finesa, francesa, griega, húngara, irlandesa, italiana, japonesa, judía, letona, lituana, noruega, polaca, rumana, rusa, escandinava, serbia, eslovaca, eslovena, española, sueca, ucraniana, yugoeslava. Esas federaciones constituían la mayoría de la organización. La mayoría de los miembros del Partido Comunista y del Partido Comunista Obrero, fundados en 1919, eran emigrados. Y el desarrollo de Industrial Workers of the World (Obreros industriales del mundo, IWW) en el período que precedió a la Primera Guerra Mundial se debió sobre todo a la afiliación de emigrados, e incluso en las filas de IWW en el Oeste, que contaba con muchos norteamericanos “de nacimiento”, militaban miles de eslavos, mexicanos y escandinavos.

La lucha más conocida de IWW, la huelga en el textil de Lawrence en 1912, mostró la capacidad de solidaridad entre los obreros emigrados y no emigrados. Lawrence es una ciudad industrial de Massachusetts donde las condiciones de trabajo eran particularmente terribles. La mitad de los obreros eran adolescentes entre 14 y 18 años. Lo obreros cualificados solían ser de lengua inglesa y de ascendencia inglesa, irlandesa o alemana. Los no cualificados eran canadienses franceses, italianos, eslavos, húngaros, portugueses, sirios y polacos. Una baja de salarios en una de las fábricas provocó una huelga de las tejedoras polacas que se extendió rápidamente a 20 000 obreros. Se montó un comité de huelga con IWW compuesto por dos representantes de cada grupo étnico. Exigió un aumento de sueldos de 15 % y ninguna represalia contra los huelguistas. Las reuniones durante la huelga se traducían en veinticinco idiomas. Cuando las autoridades replicaron reprimiendo violentamente, el comité de huelga lanzó una campaña mandando a varios centenares de hijos de huelguistas a casa de simpatizantes y camaradas proletarios de Nueva York. Cuando una segunda expedición de 100 niños salía para Nueva Jersey, las autoridades la emprendieron con las madres y los niños, deteniéndolos y hostigándolos ante la prensa nacional; el resultado fue que se desplegó la solidaridad por todo el país. IWW utilizó la misma táctica durante una huelga del sector de la seda en Paterson (Nueva Jersey), en 1913, mandando a los hijos de obreros emigrados huelguistas a casa de “mamás de huelga” en otras ciudades; también en esta ocasión los obreros demostraron una vez más su solidaridad de clase por encima de las barreras étnicas.

Durante la guerra, el papel de los emigrantes del ala izquierda del movimiento socialista fue muy importante. Trotski, por ejemplo, participó en una reunión, el 14 de enero de 1917 en Brooklyn, en casa de Ludwig Lore, emigrado de Alemania, para planificar un “programa de acción” de las fuerzas de izquierda del movimiento socialista estadounidense. Trotski acababa de llegar la víspera a Nueva York. También participaron: Bujarin, que residía por entonces en Estados Unidos (trabajaba de editor de Novy Mir, órgano de la Federación socialista de Rusia), otros emigrados rusos, S.J. Rutgers, revolucionario holandés, compañero de lucha de Pannekoek y Sen Katayama, emigrado japonés. Según testigos presentes, los rusos fueron preponderantes en la discusión; Bujarin defendió la escisión inmediata por parte de la izquierda del Partido Socialista, mientras que Trotski defendía que la izquierda debía permanecer en el Partido por el momento, pero debía desarrollar su crítica con una publicación independiente bimensual; fue esta posición la adoptada por la reunión. Si no hubiera vuelto a Rusia tras la revolución de febrero de 1917, Trotski habría sido sin duda un dirigente del ala izquierda del movimiento norteamericano ([18]). La coexistencia de varias lenguas no fue obstáculo alguno para el movimiento; al contrario, era un reflejo de su fuerza. En una manifestación masiva en 1917, Trotski se dirigió a la muchedumbre en ruso, otros en alemán, finés, inglés, letón, yidis y lituano ([19]).

La teorización burguesa de la ideología contra los emigrados

Los ideólogos burgueses defienden la idea de que las características de la emigración masiva actual hacia Europa y Estados Unidos serían totalmente diferentes de las de la emigración en períodos anteriores de la historia. Detrás de eso está la idea de que, hoy, los emigrantes debilitan, destruyen incluso, las sociedades que les acogen, se niegan a integrarse en la nueva sociedad de la que rechazan sus instituciones políticas y la cultura. En lo que Europa se refiere, el libro de Walter Laqueur, The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, publicado en 2007, defiende la idea de que la emigración musulmana es responsable del declive europeo.

El profesor de ciencias políticas burgués, Samuel P. Huntington de la Universidad de Harvard, en su libro publicado en 2004, Who Are We: The Challenges to America’s National Identity defiende la idea de que los inmigrantes latinoamericanos, especialmente los mexicanos, llegados a Estados Unidos en las tres últimas décadas hablarán quizás menos el inglés que las generaciones anteriores de inmigrantes procedentes de Europa, porque aquéllos hablan todos la misma lengua, están concentrados en las mismas regiones y en barrios donde se habla español, están menos interesados en asimilarse desde un punto de vista lingüístico y cultural, animados por izquierdistas que fomentan políticas de afirmación de la identidad. Huntington declara además que la “bifurcación”, la división de la sociedad estadounidense siguiendo unas líneas raciales negros/blancos, existente desde hace generaciones, podría hoy desplazarse o ser sustituida por una “bifurcación” cultural entre emigrados de lengua española y estadounidenses de origen, de lengua inglesa, lo que pone en entredicho la identidad y la cultura nacional norteamericana de EE.UU.

Laqueur como Huntington están muy orgullosos de su eminente carrera de ideólogos de la Guerra fría al servicio de la burguesía occidental. Laqueur es un erudito judío conservador, superviviente del Holocausto, furibundo pro sionista, antiárabe, consultante del Centro de Estudios internacionales y estratégicos (CSIS) de Washington que sirvió de “grupo de reflexión” durante la Guerra fría estrechamente vinculado al Pentágono desde 1962. El que fue Secretario de Estado de Defensa de Bush, Rumsfeld, consultaba con regularidad el CSIS. Huntington, profesor de Ciencias Políticas en Harvard, fue consejero de Lyndon Johnson durante la guerra de Vietnam. En 1968 aconsejó la política de bombardeos masivos sobre los campos vietnamitas para socavar el apoyo de los campesinos al Vietcong y obligarlos además a irse para las ciudades. Más tarde trabajó con la comisión Trilateral en los años 1970, y es el autor del informe Governibility of Democracies (La crisis de la democracia: Informe sobre la gobernabilidad de las democracias para la Comisión trilateral) en 1976. A finales de los años 70, bajo la presidencia de Carter, sirvió de coordinador político del Consejo nacional de Seguridad. En 1993, escribió un artículo en Foreign Affairs del que luego haría un libro, titulado El choque de civilizaciones (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), en el que explica su tesis de que, tras el hundimiento de la URSS, sería la cultura y no la ideología la que habría de ser la base más importante de los conflictos en el mundo. Preveía que un choque de civilizaciones inminente entre Islam y Occidente sería el conflicto internacional central en el futuro. Aunque el enfoque de Huntington sobre la emigración en 2004 haya sido en gran parte abandonado por los intelectuales especialistas en el estudio de la población y temas de emigración y asimilación, sus ideas se han extendido ampliamente por los medios y los expertos en política que se mueven por Washington.

Las quejas de Huntington porque los emigrados de lengua extranjera se negarían a aprender inglés, se resistirían a la asimilación y contribuirían a la contaminación cultural, no son nada nuevo en Estados Unidos. A finales de los años 1700, Benjamin Franklin temía que Pensilvania no fuera anegada por la “plaga” de inmigrantes de Alemania.

“¿Por qué Pensilvania, se preguntaba Franklin, fundada por los ingleses, debería convertirse en una colonia de extranjeros que serán pronto tan numerosos que serán ellos los que nos germanicen y no nosotros quienes los “anglicemos” a ellos?”.

En 1896, Francis Walker, presidente del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), economista influyente, ponía en guardia contra el hecho de que la ciudadanía estadounidense podría degradarse a causa de “la llegada tumultuosa de multitudes de campesinos ignorantes y brutalizados de los países de Europa del Este y del Sur”. El presidente Théodore Roosevelt estaba tan disgustado por el alud de inmigrantes de lengua extranjera que propuso que “se exija a todos los emigrantes que llegan aquí que aprendan inglés en los cinco años siguientes o abandonen el país”. El historiador de Harvard, Arthur Schlesinger Senior, deploró de la misma manera “la inferioridad” social, cultural e intelectual de los emigrados procedentes del sur y del este de Europa. Todos esos miedos y quejas de ayer son muy similares a los de Huntington de hoy.

La realidad histórica nunca ha dado razón a esos miedos xenófobos. Siempre ha habido en cada grupo de inmigrantes, cierta cantidad que procura aprender inglés a toda costa, asimilarse rápidamente y tener éxito económico, pero la asimilación suele hacerse de manera gradual, en tres generaciones generalmente. Los inmigrantes adultos solían conservar su lengua materna y sus tradiciones culturales en Estados Unidos. Vivían en barrios de emigrados donde hablaban la lengua de su comunidad, en las tiendas, en las ceremonias religiosas, etc. Leían los libros y periódicos en su lengua natal. Sus hijos, emigrados cuando eran muy jóvenes o nacidos en Estados Unidos, solían ser bilingües. Aprendían inglés en la escuela y, en el siglo xx, estaban rodeados por el inglés en una cultura de masas, pero también hablaban la lengua de sus padres en casa y solían casarse en su comunidad étnica. La tercera generación, los nietos de los emigrados, solían perder la costumbre de hablar la lengua de sus abuelos y tendían a expresarse únicamente en inglés. Su asimilación cultural estaba marcada por una tendencia creciente a casarse fuera de la comunidad étnica de origen. A pesar de la importancia de la inmigración hispana durante los últimos años, siguen predominando las mismas tendencias a la asimilación en el período actual en Estados Unidos, según estudios recientes del Pew Hispanic Center y de la Universidad de Princeton ([20]).

Sin embargo, incluso si la oleada actual de inmigración fuera cualitativamente diferente de las anteriores, ¿qué importancia tendría eso? Si los obreros no tienen patria ¿en qué nos concierne la asimilación? Engels defendió la “americanización” en los años 1880 no, desde luego, como un fin en sí, como una especie de principio intemporal del movimiento obrero, sino como un medio de construir un movimiento socialista de masas. Pero, como hemos visto aquí, la idea de que la “americanización” sería una condición previa necesaria para el desarrollo de la unidad de la clase obrera ha sido desmentida por la práctica misma del movimiento obrero a principios del siglo xx, demostrándose así que el movimiento obrero puede abarcar la diversidad y el carácter internacional del proletariado y construir un movimiento unido contra la clase dominante.

Las recientes revueltas en las villas miseria de África del Sur son una señal de alerta para darse cuenta de que las campañas antiinmigrantes de la burguesía llevan a la barbarie en la vida social. Pero también es evidente que la propaganda capitalista exagera la cólera antiinmigrante en la clase obrera de las metrópolis. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de los grandes esfuerzos de los medios burgueses y la propaganda de extrema derecha para atizar el odio contra los inmigrantes sobre cuestiones de lengua y cultura, la actitud dominante en la población y entre los obreros suele ser la de considerar que los emigrados son trabajadores que buscan ganarse la vida para mantener a sus familias, que hacen un trabajo demasiado penoso y muy mal pagado para los obreros “del país” y que sería una insensatez devolverlos a su país ([21]). En la lucha de clases misma, hay cada vez más manifestaciones de solidaridad entre obreros emigrados y obreros “de origen”, que nos recuerdan la unidad internacionalista que hubo en Lawrence en 1912. Las luchas de 2008 como la insurrección en Grecia donde los obreros emigrados se unieron a la lucha, o la huelga en la refinería de Lindsey en Gran Bretaña en 2009, donde los inmigrantes expresaron claramente su solidaridad o en Estados Unidos, durante la ocupación por obreros emigrados “latinos” de la fábrica “Window and Door Republic”. Los obreros “nativos” acudieron ante la fábrica para expresar su apoyo llevándoles alimentos, entre otras cosas.

La intervención de los revolucionarios en la cuestión de la emigración

Según refieren los media, 80 % de británicos piensan que el Reino Unido se encuentra ante una crisis de población a causa de la inmigración; más del 50 % temen que la cultura británica desaparezca; el 60 % que Gran Bretaña es una país más peligroso a causa de la inmigración; y el 85 % quieren que se disminuya o que se ponga fin a la inmigración ([22]). No nos sorprende que pueda existir en algunas partes de la clase obrera una receptividad al miedo irracional que se plasma en el racismo y la xenofobia que la ideología burguesa propaga: la ideología de la clase dominante, en una sociedad de clases, ejerce una influencia enorme sobre la clase obrera hasta que pueda desarrollarse una situación abiertamente revolucionaria. Pero sea cual sea el grado de intrusión ideológica de la burguesía en la clase obrera, para el movimiento revolucionario, el principio según el cual la clase obrera mundial es una unidad, el principio de que los obreros no tienen patria, es un principio de base de la solidaridad proletaria internacional y de la conciencia de la clase obrera. Todo lo que insiste en los particularismos nacionales, agrava, manipula o contribuye a la “desunión” de la clase obrera, es contrario a la naturaleza internacionalista del proletariado como clase, y es una expresión de la ideología burguesa que los revolucionarios combaten. Nuestra responsabilidad es defender la verdad histórica: los obreros no tienen patria.

Sea como sea, y como de costumbre, las acusaciones de la ideología burguesa contra los emigrados son más un mito que una realidad. Hay más probabilidades de que los emigrados sean víctimas de criminales que sean ellos los criminales. De manera general, los emigrados suelen ser honrados, son obreros que trabajan duro, sobreexplotados sin límites, para ganar un dinero justo para vivir y mandar algo a sus familias que a menudo se han quedado en “su tierra”. Son a menudo engañados por patronos poco escrupulosos que les pagan menos que el sueldo mínimo, se niegan a pagarles horas extras, engañados por caseros, igual de poco escrupulosos, que les hacen pagar alquileres exorbitantes por inmundos chamizos y agredidos por todo tipo de ladrones y criminales: todos ellos confían en el miedo de los inmigrantes hacia las autoridades para que ni se les ocurra denunciarlos. Las estadísticas muestran que la criminalidad tiende a incrementarse en la segunda y tercera generación en las familias de emigrados; y no es porque desciendan de inmigrantes sino a causa de la pobreza permanente y aplastante, la discriminación y la falta de perspectivas ([23]).

Es fundamental que quede clara la diferencia existente hoy entre la posición de la Izquierda comunista y la de todos los defensores de una ideología antirracista (incluidos los que se pretenden revolucionarios). A pesar de la denuncia del carácter racista de la ideología antiinmigrantes, las acciones que proponen se sitúan en el mismo terreno. En lugar de subrayar la unidad fundamental de la clase obrera, insisten en sus divisiones. En una versión puesta al día de la vieja teoría del “privilegio de la piel blanca”, se censura, con argumentos moralistas, a los obreros que desconfían de los emigrados, y no al capitalismo por su racismo contra los emigrados; y prosiguen incluso ensalzando a los obreros emigrados como a héroes más puros que los obreros de origen. Los “antirracistas” apoyan a los obreros emigrados contra los no emigrados en lugar de afirmar la unidad de la clase obrera.

La ideología multicultural que propagan desvía la conciencia de clase obrera hacia el terreno de la “política de identidad” según la cual lo que es determinante es la “identidad” nacional, lingüística, étnica, y no la pertenencia a la misma clase. Esta ideología emponzoñada afirma que los obreros mexicanos tienen más en común con los burgueses mexicanos que con los demás obreros. Frente al descontento de los obreros emigrados ante las persecuciones que sufren, el antirracismo los encadena al Estado. La solución propuesta a los problemas de los emigrados es invariablemente la de recurrir a la legalidad burguesa, ya sea reclutando obreros para los sindicatos, o mediante la reforma de la ley sobre migraciones, o alistando a los obreros en la política electoral o el reconocimiento formal de “derechos” légales. Todo a excepción de la lucha de clase unida del proletariado.

La denuncia por la Izquierda comunista de la xenofobia y del racismo contra los emigrantes se distingue radicalmente de esa ideología antirracista. Nuestra posición está en continuidad directa con la defendida por el movimiento revolucionario desde la Liga de los Comunistas y el Manifiesto comunista, la Primera Internacional, la izquierda de la Segunda Internacional, los IWW y los Partidos comunistas en sus principios. Nuestra intervención insiste en la unidad fundamental del proletariado, denuncia los intentos de la burguesía de dividir a los obreros, se opone al legalismo burgués, a las políticas identitarias y al interclasismo. Por ejemplo, la CCI defendió esa posición internacionalista en Estados Unidos cuando denunció la manipulación capitalista que consistió en hacerlo todo para que las manifestaciones de 2006 (en favor de la legalización de los emigrantes) estuvieran casi únicamente compuestas por emigrados “hispanos”. Como escribimos en Internacionalism ([24]), esas manifestaciones fueron “en gran medida una manipulación burguesa”, “totalmente en el terreno de la burguesía que las ha provocado, manipulado, controlado y dirigido abiertamente”, estaban infectadas por el nacionalismo, “ya fuera el nacionalismo ‘latino’ que surgió al inicio de las manifestaciones o la repugnante voluntad de afirmar su ‘americanismo’ reciente”, cuya “finalidad era cortocircuitar toda posibilidad para los emigrados y los obreros de origen estadounidense de reconocer su unidad esencial”.

Debemos defender, por encima de todo, la unidad internacional de la clase obrera. Como proletarios internacionalistas que somos, rechazamos la ideología burguesa y sus montajes sobre “la contaminación cultural”, “la contaminación lingüística”, “la identidad nacional”, “la desconfianza hacia los extranjeros” o “la defensa de la comunidad o del barrio”. Al contrario, nuestra intervención debe defender las adquisiciones históricas del movimiento obrero: los obreros no tienen patria; la defensa de la cultura nacional, de la lengua o de la identidad no es ni una tarea ni debe ser una preocupación del proletariado; debemos rechazar todos los intentos de quienes quieren utilizar las ideas burguesas para acentuar las diferencias en la clase obrera, para socavar su unidad. Ha habido en la historia intrusiones de una ideología de clase ajena, pero el hilo rojo que atraviesa toda la historia del movimiento obrero es la solidaridad de clase internacionalista. El proletariado procede de muchos países, habla muchas lenguas, pero es una sola clase mundial cuya responsabilidad histórica es afrontar el sistema de opresión capitalista. Consideramos la diversidad étnica, cultural, lingüística de nuestra clase como una fuerza y apoyamos la solidaridad internacional proletaria frente a los intentos de dividirnos. Debemos hacer del principio “los obreros no tienen patria” una realidad viva que lleva en sí la posibilidad de crear una comunidad humana auténtica en una sociedad comunista. Toda otra perspectiva significa abandonar el principio revolucionario.

Jerry Grevin

[1]) Rainer Muenz: “Europe: Population and Migration in 2005”, www.migrationinformation.org/USFocus/print.cfm?ID=402 [14].

[2]) Révolution internationale no 253, febrero de 1996.

[3]) Marx, El Capital, Vol. I, cap. 26, “La acumulación primitiva”.

[4]) El desarrollo del capitalismo en Rusia, VI, “La misión histórica del capitalismo” (citado en World Revolution, publicación de la CCI en Gran Bretaña, nº 300).

[5]) Franz Mehring, Karl Marx, traducido del inglés por nosotros.

[6]) Ídem.

[7]) GM Stekloff, History of the First International, (1928), traducido del inglés por nosotros.

[8]) Franz Mehring, ob.cit.

[9]) Ibíd.

[10]) “El Congreso socialista internacional de Stuttgart”, publicado el 20 octubre de 1907 en el n° 17 de Proletari, Obras completas, Tomo 13. Dejamos aquí de lado la discusión posible sobre la “aristocracia obrera”, implícita en el texto de Lenin.

[11]) Liga para la Propaganda Socialista, precursora del ala izquierda del Partido Socialista que fundaría más tarde el Communist Party (Partido Comunista) y el Communist Labor Party (Partido Comunista Obrero) en Estados Unidos.

[12]) “Se denomina jingoísmo al nacionalismo [15] exaltado partidario de la expansión violenta sobre otras naciones” [https://es.wikipedia.org/wiki/Jingo%C3%ADsmo] [16]