1989 - 56 a 59

- 4530 lecturas

Revista Internacional nº 56 primer trimestre 1989

- 4232 lecturas

Herencia de la Izquierda Comunista:

Argelia: la burguesía asesina

- 4156 lecturas

A finales de septiembre y primeros de octubre, en Argelia se ha vivido un movimiento social sin precedentes en su historia desde la «independencia» de 1962. En las grandes urbes y en los centros industriales, se fueron sucediendo huelgas masivas y revueltas del hambre protagonizadas por una juventud sin trabajo. Con una bestialidad increíble, el Estado «socialista» argelino y el partido único FLN han asesinado a cientos de jóvenes manifestantes. Ese Estado y ese partido, celebrados hace 20 años por trotskistas y estalinistas como «socialistas», a las reivindicaciones de «pan y sémola» contestaron con el plomo y la metralla del ejército. Matanzas, torturas, detenciones a mansalva, estado de sitio, militarización del trabajo: ésas son las respuestas de la burguesía argelina a las reivindicaciones de los explotados.

1. Las huelgas y los motines se explican por la rápida deterioración de la economía argelina, la cual, sometida ya a la crisis permanente de los países subdesarrollados, se está hundiendo literalmente. El bajón de los precios del petróleo y gas argelinos, de lo que el país vive casi exclusivamente, el agotamiento de sus recursos para los años 2000, todo eso explica la austeridad draconiana de los años 80. Al igual que la Rumania de Ceaucescu, la Argelia de Chadli se ha comprometido a rembolsar su deuda a los bancos mundiales. Y lo ha cumplido con celeridad. La falta de compromiso del Estado en todos los sectores (salud, alimentación, alojamiento) se ha plasmado en una situación espantosa para las capas laboriosas. Colas desde las seis de la mañana para conseguir pan y sémola; carne imposible de encontrar, agua cortada durante meses; imposibilidad de encontrar vivienda; sueldos ya miserables bloqueados, desempleo general para la juventud (65 % de los 23 millones de habitantes tienen menos de 25 años): ése es el resultado de 25 años de «socialismo» argelino que engendrara la lucha de «liberación nacional». Sobre los explotados, la burguesía argelina -puramente parásita- se mantiene mediante una feroz dictadura militar. Burócratas del FLN y oficiales del ejército, que llevan la batuta del aparato económico, viven de la especulación, almacenando alimentos importados que luego venden al precio más alto en el mercado negro. Eso es la expresión misma de la debilidad de esa burguesía. Y aunque se apoya cada día más en el movimiento integrista musulmán que ella misma ha animado en los últimos meses, ese movimiento, fuera de ciertas capas de la pequeña burguesía y del lumpen no tiene ninguna influencia real en la población obrera.

2. El verdadero sentido de los acontecimientos sociales de octubre, reacción a la dramática miseria, ha sido el claro resurgir del proletariado de Argelia en el escenario social. Más que durante las revueltas de 1980, 1985 y 1986, el cariz obrero ha sido esta vez indiscutible. Desde finales de septiembre del 88, estallan huelgas en toda zona industrial de Ruiba-Reghaia, a 30 Km. de Argel, cuya vanguardia está formada por los 13 000 obreros de la Sociedad Nacional de Vehículos Industriales (ex Berliet). De ahí la huelga se va extendiendo a toda la región de Argel: Air Algérie, y sobre todo a los empleados de Correos y Telecomunicaciones. A pesar de la represión contra los obreros de Ruiba, el movimiento se extiende hasta las grandes ciudades del Este y del Oeste. En Kabilia, el empeño de militares y policías por soliviantar a los «cabileños» contra los «árabes» («no apoyéis a los árabes, pues ellos no os apoyaron a vosotros en 1985», como así lo iban cacareando los altavoces de los vehículos policíacos) no obtuvo sino más odio y desprecio. Y muy sintomático fue el hecho de que frente a las huelgas espontáneas el sindicato estatal UGTA no tuvo más remedio que poner distancias con el gobierno para así poder subir más fácilmente al «tren en marcha».

En ese contexto estallaron desde el 5 de octubre motines, revueltas, saqueos, destrucción de almacenes y edificios públicos, llevados a cabo por miles de jóvenes desempleados, críos algunos de ellos, entre los que se metieron a menudo provocadores de la policía secreta e integristas. Los medios de comunicación argelinos y occidentales se han dedicado a poner de relieve esas revueltas para así ocultar mejor la amplitud y el carácter de clase de las huelgas. Por otra parte, la burguesía argelina se aprovechó de aquéllas para organizar una matanza preventiva, utilizada después políticamente para plantear la necesidad de «reformas» «democráticas» y de eliminar a las fracciones del aparato de Estado demasiado relacionadas con los ejércitos y el FLN, poco aptas ante la amenaza proletaria.

Las revueltas de esa población muy joven, sin esperanzas ni trabajo, no son la continuidad de las huelgas obreras. De éstas se diferencian claramente por su falta de perspectivas y su fácil uso y abuso manipulador por parte del aparato de Estado. Cierto es que esa juventud parece haber expresado tímidos inicios de politización, negándose a seguir las consignas de la Oposición en el extranjero (Ben Bella y Ait Ahmed, antiguos dirigentes del FLN eliminados por Bumedian) y de los integristas islámicos, los cuales no son sino un engendro del régimen y los militares. Esos jóvenes, acá o allá, arrancaron la bandera nacional argelina, saquearon alcaldías y sedes del FLN, destruyeron en Argel la sede del Polisario, movimiento nacionalista saharaui apoyado por el imperialismo argelino, símbolo de la guerra larvada con Marruecos. Sin embargo, un movimiento así debe ser cuidadosamente distinguido del de los obreros en huelga. La juventud como tal no es una clase social. Jóvenes los hay tanto desempleados como jóvenes que nunca han trabajado y que se han hundido en la marginación del lumpen (que en Argelia llaman «guardatapias» a causa de su permanente ociosidad). Sus acciones, separadas de la acción del proletariado, no tiene la menor salida.

Esas revueltas, al emprenderla únicamente contra los símbolos del Estado, saqueando y destruyendo a ciegas, son impotentes; no son más que tormentas de verano que apenas si pueden ser una contribución al desarrollo de la conciencia y de la lucha obreras. Poco se diferencian de las revueltas periódicas en los barrios periféricos de Latinoamérica. Son la expresión de la descomposición acelerada de un sistema que engendra en las capas sin trabajo explosiones sin perspectiva histórica.

La falta de organización con la que, por lo visto, tuvo lugar la huelga, dio la posibilidad de que esas revueltas aparecieran en primer plano. Esto explica la amplitud de la represión policíaca y militar (alrededor de 500 muertos, muchos de ellos muy jóvenes). Los ejércitos no han sido contaminados, no ha habido el más mínimo inicio de disgregación. Los 70 000 jóvenes de reemplazo de un ejército de tierra que se compone de 120 000, no se movieron.

Por eso, una vez restablecida el agua en las grandes ciudades y los almacenes «milagrosamente» vueltos a abastecer, el gobierno Chadli pudo permitirse levantar el estado de sitio el 12 de octubre. La huelga general de 48 horas en Kabilia y los esporádicos enfrentamientos con policías fueron combates de retaguardia. El orden burgués ha quedado restablecido con unas cuantas promesas «democráticas» de Chadli (referendo sobre la constitución) y los llamamientos a la calma de los imanes (14 de octubre), que abogan por una «república islámica» con los militares. Se trata de hecho de una pausa en una situación que sigue siendo explosiva que se plasmará en movimientos sociales de más amplitud en los que la presencia del proletariado será más visible y determinante. Esta derrota no ha sido sino un primer asalto de enfrentamientos futuros, cada vez más decisivos, entre proletariado y burguesía. Por lo demás, ya han vuelto a estallar huelgas espontáneas a primeros de noviembre en Argel (7 de noviembre).

Pese a la aparente «vuelta a la calma», los acontecimientos sociales de Argelia tienen una importancia histórica considerable. Como tales no pueden ser asimilados ni a los de Irán en 1979, ni a los acontecimientos actuales en Yugoslavia o en Chile. En Argelia, en ningún caso, ni los obreros ni los jóvenes sin trabajo han seguido a los integristas musulmanes. Contrariamente a lo afirmado por la prensa, por los intelectuales burgueses, por el PC francés, quienes, quien más quien menos, han dado su apoyo a Chadli, los integristas son el arma ideológica de los militares, con los cuales aquéllos trabajan mano a mano. La religión, a diferencia de Irán, no tiene impacto alguno entre los jóvenes desempleados y menos todavía entre los obreros.

3. El mayor peligro hoy sería, sin embargo, que el proletariado se creyera las promesas de «democratización» y de restablecimiento de las «libertades», sobre todo tras el referendo de finales de octubre (90 % de votantes a favor de Chadli). El proletariado no tiene nada que esperar y sí todo que temer de semejantes promesas. Las paparruchas democráticas no le sirven a la clase burguesa, la cual no puede ofrecer sino miseria, plomo y metralla a los explotados, más que para preparar otras vergonzantes matanzas. Ésa es una lección general para todos los proletarios de mundo: ¡Os prometen «democracia»; y os darán más palos sino acabáis con esta feroz barbarie capitalista!

Los sucesos de octubre en Argelia tienen su importancia histórica por las siguientes razones:

<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Son la continuación de las huelgas y revueltas del hambre que sacudieron a los países vecinos Marruecos y Túnez desde el inicio de los años 80. Representan una verdadera amenaza de extensión a todo el Magreb, en donde ya han encontrado amplio eco. La inmediata solidaridad de los gobiernos marroquí y tunecino con el de Chadli, a pesar de sus ansias imperialistas contradictorias, está en correlación con el miedo que les ha entrado a las clases burguesas de esos países;

<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Demuestran sobre todo que frente a las huelgas obreras, las grandes potencias imperialistas (Francia, EEUU) son solidarias contra el proletariado y dan su apoyo a las matanzas para restablecer «el orden». Argelia, equipada ya por Francia, Alemania Occidental y EEUU, que han sustituido a los rusos, va a ser objeto de los cuidadosos mimos del bloque USA con la entrega de armas y equipos de guerra civil.

Así queda comprobada una vez más la Santa Alianza de todo el mundo capitalista contra el proletariado de un país, el cual no se enfrenta únicamente con «su» burguesía, sino con todas.

<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Debido a la importancia de la clase obrera de origen magrebí y sobre todo argelino (casi 1 millón de obreros) en Francia, esos acontecimientos han tenido un gran impacto en este país. Se plantea así la unidad del proletariado contra la burguesía en Europa occidental y en la inmediata periferia. Las condiciones son hoy propicias para la formación de minorías revolucionarias en el proletariado argelino; en un primer tiempo, entre la emigración en Francia y en Europa, y después en Argelia, donde vive el proletariado más desarrollado del Magreb, e incluso en Marruecos y Túnez.

<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Y, para terminar, la huelga general ha sido para el proletariado de Argelia una primera gran experiencia de enfrentamiento con el Estado. Los próximos movimientos ya no tendrán el aspecto de pasajeras tormentas de verano. Y se distinguirán con más nitidez de las revueltas de jóvenes desocupados.

Contrariamente a las capas sociales poco conscientes, permeables a la disgregación social, el proletariado no se enfrenta a símbolos, sino a un sistema, el capitalismo. El proletariado no se pone a destruir para luego hundirse en la resignación; el proletariado, lenta pero firmemente, está llamado a desarrollar su conciencia de clase, su tendencia a la organización. Sólo en esas condiciones podrá el proletariado, en Argelia como en otros países del llamado tercer mundo, orientar la revuelta de los jóvenes desocupados canalizándola hacia la destrucción de la anarquía y la barbarie capitalistas.

Chardin, 15/11/88

Noticias y actualidad:

- Lucha de clases [2]

De la crisis del crédito a la crisis monetaria y a la recesión

- 5738 lecturas

El crédito no es una solución eterna

Un año ha pasado desde el hundimiento bursátil de octubre 1987, cuando se esfumaron 2 billones de dólares de capitales especulativos (400 dólares por ser humano). El capitalismo mundial parecería estar bien de salud: 1988 debería ser, según las estimaciones actuales, el mejor desde el principio de los ochenta. Sin embargo, los años 1973 y 1978-79, que precedieron las grandes recesiones de 1974-75 y 1980-82, fueron también los años más brillantes de su tiempo ... El recurso ciego al crédito no puede ser una solución eterna. Lo que se está anunciando en la «euforia» actual es una convulsión monetaria que desembocará en una nueva recesión mundial.

Desde el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, el lenguaje de las propagandas oficiales empieza ya a cambiar y el triunfalismo se está transformando en llamamientos a la prudencia.

«El final del mandato de Reagan se caracteriza por la persistencia de una expansión que dura desde hace ya seis años, la más larga de la historia estadounidense en tiempos de paz (...) En valor absoluto el déficit US puede parecer importante. Pero como el país produce la cuarta parte del PNB mundial, el déficit es, en porcentaje, inferior al promedio de la OCDE... La "crisis de los déficits" estadounidenses es una astucia de relaciones públicas empleada por el "establishment" republicano tradicional para purgar al partido de hombres populares (...) Lo que hace falta, es un sistema monetario que impida a los bancos centrales poner en peligro la prosperidad económica.» P.C. Roberts, (profesor del Centro de estudios estratégicos, USA, uno de los teóricos de la llamada «economía de la oferta » o « reagannomics»)[1].

En otras palabras, lo que dicen ciertos economistas es que los gigantescos déficits y el endeudamiento masivo del capital estadounidense no son problemas mayores. Las inquietudes provocadas por el desarrollo vertiginoso de estos fenómenos serían infundadas y a lo más «astucias» de la guerra de clanes entre políticos estadounidenses. Tras esa afirmación se plantea la cuestión de saber si el crédito puede servir de remedio eterno, un medio que permita a la economía capitalista, a condición de que los bancos tengan una política adecuada, seguir desarrollándose de manera ininterrumpida: «la más larga expansión de la historia norteamericana en tiempos de paz» confirmaría tal posibilidad.

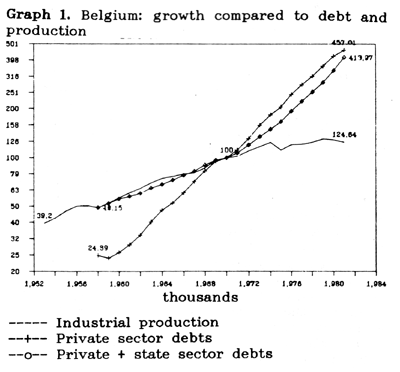

En realidad los famosos seis años de «expansión» de la economía estadounidense, que impidieron el derrumbamiento total de la economía mundial[2] no fueron fruto de un nuevo descubrimiento económico. Es la misma y vieja política keynesiana de déficits estatales y de recurso ciego al crédito. Y, a pesar de lo que diga nuestro eminente profesor, el tamaño de ese endeudamiento -producto de una verdadera explosión de créditos durante los últimos años- dista mucho de ser un problema sin importancia y plantea ya actualmente problemas enormes tanto para el capital yanki como para la economía mundial y abre a corto plazo la perspectiva de una nueva recesión mundial.

Los efectos devastadores del exceso de crédito

«En 1987, los Estados Unidos importaban el doble de lo que exportaban. Gastaban 150 mil millones de dólares más, en los demás países, de lo que ganaban, y el gobierno federal gastaba 150 mil millones de dólares más, en el mercado interior, de lo que recibía en ingresos fiscales. Como Estados Unidos cuenta alrededor de 75 millones de hogares, cada uno de ellos gastó de esta manera el año pasado 2000 dólares más de lo que ganó en promedio. El resto lo tomó prestado del extranjero.»[3]

Las estadísticas son esa ciencia que permite afirmar, cuando un burgués posee cinco automóviles y que su vecino desempleado no posee ninguno, que este último posee sin embargo dos y medio. El promedio de gastos a crédito por familia estadounidense es tan sólo un promedio estadístico, pero da una buena imagen de la amplitud del fenómeno del desarrollo del crédito que ha caracterizado al capital estadounidense en los últimos años.

Esta situación acarrea ya actualmente consecuencias particularmente significativas del grado de envenenamiento de la máquina capitalista tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.

En Estados Unidos

Durante el año 1988 fueron batidos tres récords, además del endeudamiento global de Estados Unidos:

- el récord de bancarrotas bancarias: en octubre de 1988 el número de bancarrotas ya había pulverizado el récord de 1987;

- el récord de pagos de las autoridades federales para indemnizar a los clientes de las cajas de ahorros en bancarrota;

- el récord de la masa de intereses pagados por el Tesoro sobre su deuda: «De un momento a otro, la contabilidad del gobierno US va a registrar un momento notorio en la historia de las cuentas federales: los intereses que paga el Tesoro sobre los 2,000 millones de dólares de la deuda nacional están a punto de sobrepasar el monto del enorme déficit del presupuesto... El gobierno US paga unos 150 mil millones de dólares de intereses por año, o sea 14 % del total del gasto gubernativo. De esos 150 mil millones de dólares, entre 10 y 15 % van a inversores extranjeros» (New York Times, 11 de octubre de 1988).

Pero el peor efecto inmediato de esta explosión del endeudamiento consiste en el alza de las tasas de interés que acarrea. El Tesoro de los Estados Unidos tiene cada vez más dificultades para conseguir que alguien le preste el dinero necesario para financiar su deuda. Para conseguirlo está obligado a ofrecer tasas de interés cada vez más altas. El Gobierno estuvo obligado a rebajar esas tasas en octubre 1987 para frenar el derrumbe bursátil, pero desde ese entonces ha tenido que aumentarlas de nuevo (la tasa de los bonos del Tesoro de tres meses pasó de 5,12 % a finales de octubre 1987 a 7,20 en agosto de 1988).

Las consecuencias inmediatas son devastadoras a dos niveles. Primero a nivel de la deuda misma: se calcula que por un punto más de intereses, el capital estadounidense tiene que pagar 4 mil millones de dólares más de intereses. Segundo, y sobre todo, el alza de las tasas de interés constituye inevitablemente un freno para la máquina económica, es decir anuncia una recesión a más o menos a corto plazo.

En el mundo

Pero el capital de Estados Unidos no es el único endeudado en el mundo, aunque se haya convertido en el primer deudor del planeta. El alza de las tasas de interés en Estados Unidos tiene como consecuencia el alza de las tasas en todo el mundo. Para los países de la «periferia», que desde hace años se enfrentan a la incapacidad de pagar sus deudas, en particular los de África y América Latina, ello implica también un aumento de los intereses que pagar y por lo tanto de sus enormes deudas.

Para los capitales acreedores de Estados Unidos, que teóricamente son los primeros beneficiarios de los déficits estadounidenses al encontrar en ese país un mercado para sus exportaciones (Japón y Alemania en particular), se hallan en posesión de montañas cada día mayores de «pagarés» yanquis, en forma de dólares, de bonos del Tesoro, de acciones, etc. Es mucha riqueza, de papel, pero ¿qué va a suceder si el capital de Estados Unidos no puede pagar o si -como lo veremos luego- el dólar se devalúa?

La tesis de los economistas que pretenden que el crecimiento sin límites del crédito no es una verdadera amenaza para el capital mundial, es una engañifa que la realidad de los efectos devastadores del exceso de crédito, desmiente ya hoy cotidianamente... sin hablar de las perspectivas que abre para el futuro.

El crédito no es una solución eterna

El capitalismo siempre utilizó el crédito para realizar su reproducción. Es un elemento fundamental en su funcionamiento, en particular a nivel de la circulación. Su generalización constituye un acelerador del proceso de acumulación del capital. Pero el crédito puede jugar ese papel únicamente en la medida en que el capital funciona en condiciones de expansión reales, es decir, que al final del retraso creado por el crédito entre el momento de la venta y el momento del pago, existe un pago real.

«Lo máximo que el crédito puede hacer en este aspecto -que se refiere a la mera circulación- es salvaguardar la continuidad del proceso productivo, siempre y cuando existan todas las demás condiciones de esa continuidad, vale decir, que exista realmente el capital por el cual se ha de intercambiar, etc.» (Marx, Grundrisse).

El problema para el capitalismo actualmente, tanto en Estados Unidos como en todas partes, es que «el capital por el cual se ha de intercambiar» (el crédito), «las demás condiciones de esa continuidad... del proceso productivo» no existen. Al contrario de lo que sucede en condiciones de verdadera expansión, el capital no recurre hoy al crédito para acelerar un proceso productivo sano, sino para retrasar los plazos de un proceso productivo empantanado en la sobreproducción y la falta de mercados solventes.

Desde finales de los años 60, desde el final del proceso de reconstrucción que siguió a la segunda guerra mundial, el capitalismo ha sobrevivido tan sólo gracias a todo tipo de manipulaciones económicas llevadas hasta extremos insospechables, pero no por ello ha conseguido resolver sus contradicciones de fondo. Al contrario, lo único que ha hecho, y que sigue haciendo es agravarlas.

Sigue la huida ciega

En Estados Unidos: Frente al derrumbamiento bursátil de octubre 1987, Estados Unidos no ha tenido otra solución que la de continuar endeudándose. Algunos economistas estiman que los Bancos centrales de las demás potencias occidentales han tenido que proporcionarles unos 120 mil millones de dólares.

En los países menos desarrollados: Hace poco tiempo, estuvo muy de moda decir que la solución al problema de la deuda de los países del llamado «tercer mundo» consistía simplemente en anular las deudas de los países más pobres. Como lo habíamos previsto en el nº 54 de esta revista todo se quedó en meras palabras y alguna que otra migaja.

Es verdad que anular la obligación de rembolsar los créditos eliminaría el problema. Pero equivaldría a hacer del capitalismo un sistema que ya no tiene como meta la ganancia... y eso no es capitalismo. No, la «solución» ha sido la apertura de... nuevos créditos para esos países: así por ejemplo Estados Unidos ha tenido que otorgar recientemente a México un nuevo préstamo de 3,5 mil millones de dólares, el mayor préstamo otorgado a un país deudor desde 1982.

En los países del Este: La URSS, tras un período durante el cual intentó reducir su deuda, vuelve a pedir nuevos préstamos a las potencias occidentales. Varios consorcios bancarios en Italia, Alemania, Francia y Gran Bretaña anuncian un préstamo de 7 mil millones de dólares para Moscú. Lo mismo sucede con China que se encuentra en una situación cada día más análoga a la de los países de Latinoamérica (inflación galopante, recurso a nuevos créditos tan sólo para pagar los intereses de préstamos anteriores).

Las perspectivas

La economía capitalista no se dirige hacia una crisis del crédito. Ya está sumida en ella. Ahora va a ser en lo monetario en donde se va a manifestar la crisis.

«El sistema monetario es esencialmente católico, el sistema de crédito sustancialmente protestante. The scotch hate gold (el escocés odia el oro). Como papel, la existencia-dinero de las mercancías es una existencia puramente social. Es la FE la que salva: la fe en el valor del dinero como espíritu inmanente de las mercancías, la fe en el régimen de producción y en su orden predestinado, la fe en los distintos agentes de la producción como simples personificaciones del capital que se valoriza por sí mismo. Pero, del mismo modo que el protestantismo no se emancipa de los fundamentos del catolicismo, el sistema de crédito sigue moviéndose sobre los fundamentos del sistema monetario.» (Marx, El Capital, Tomo III, pág. 553; Fondo de Cultura Económica, México)

Desde ese punto de vista, algo de cierto hay en lo que dice Roberts cuando niega la existencia de un problema de exceso de crédito en Estados Unidos y ve tan sólo los límites monetarios impuestos por los bancos centrales. Pero lo que no ve es que el problema no reside en que los bancos centrales no emiten suficiente dinero, sino al contrario en que ya han emitido demasiado y que es en el terreno de la moneda, en la pérdida de «la FE» en la moneda (y en primer lugar en la que es utilizada para la casi totalidad del comercio mundial: el DOLAR) en donde se manifestará en los próximos tiempos la crisis de sobreproducción (verdadera raíz de los fenómenos crediticios y monetarios).

El capital estadounidense, al igual que los demás deudores, no puede ni podrá rembolsar sus deudas. Pero es el más fuerte de los gánsters. Por ello tiene medios para hacer reducir violentamente, por la fuerza, una vez más, su deuda. Al contrario de los demás Estados del mundo, Estados Unidos es el único país que puede pagar el conjunto de sus deudas con su propia moneda (los demás la tienen que pagar con divisas y en particular con dólares). Es por ello que, como en 1973 y en 1979, la devaluación del dólar es el único camino que le queda.

Pero esa perspectiva es hoy anuncio de un nuevo marasmo monetario mundial que abre la puerta a una nueva recesión que será mucho más profunda que las de 1974-1975 y 1980-1982.

La devaluación del dólar significa «ruina» en el plano financiero para los principales capitales acreedores de Estados Unidos, y en primer lugar para Japón y Alemania, lo cual deja pocas esperanzas en cuanto al papel de «locomotoras» que se supone que estos países deberían desempeñar para compensar el agotamiento de la norteamericana.

Al mismo tiempo, la devaluación del dólar equivale al establecimiento de una barrera aduanera que cierra el acceso al mercado estadounidense, el cual desde hace seis años ha servido precisamente de «locomotora» para la economía mundial.

Como lo escribíamos en el número 54 de esta revista, la espera de las elecciones en Estados Unidos era lo único que retrasaba el desencadenamiento de ese proceso. Sea cual sea su velocidad, es evidente que ya ha iniciado su arranque.

***

Los últimos seis años dan una rara impresión desorientadora. La crisis de la economía mundial no se ha resuelto, sino que, al contrario, se ha desarrollado en profundidad: continuación del aumento del desempleo en casi todos los países, desarrollo de la miseria en proporciones desconocidas hasta ahora en las zonas más pobres del planeta, desertificación industrial en los centros más desarrollados del capitalismo, pauperización absoluta de las clases explotadas en todos los países incluidos los más industrializados; en el plano financiero: explosión de la deuda y la mayor crisis bursátil desde hace medio siglo, y todo ello chapoteando en un barrizal de frenesí especulativo sin precedentes en la historia.

Sin embargo la máquina capitalista no se ha derrumbado realmente. A pesar de los récords históricos de quiebras, bancarrotas; a pesar de los crujidos y grietas cada vez más profundos y frecuentes, la máquina de ganancias sigue funcionando, concentrando nuevas fortunas gigantescas -producto de la lucha mortal y carroñera que opone a los capitales entre sí- y pavoneándose con la más cínica arrogancia de sus discursos sobre las maravillas del «liberalismo mercantil». «Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres» dicen los periodistas, pero «la máquina funciona» y los resultados de 1988, al menos según las estadísticas, deberían ser «los mejores» de la década

Poca gente cree realmente en la posibilidad de un nuevo período de «prosperidad» económica, como en los años 50 o 60. Pero la perspectiva de un nuevo derrumbe capitalista como el de 1974-1975 o el de 1980-1982 parece a veces alejarse gracias a las múltiples y variadas manipulaciones económicas de los gobiernos. Ni verdadera recuperación, ni verdadero derrumbe: el «no future» para siempre.

Las cosas son muy diferentes. Nunca estuvo tan enfermo el sistema capitalista. Nunca estuvo su cuerpo tan envenenado por las masivas dosis de drogas y de remedios que han sido necesarios para mantener su mediocre y espantosa supervivencia durante los últimos seis años. Su próxima convulsión, que, una vez más, verá desarrollarse simultáneamente recesión e inflación, no será sino más violenta, más profunda y más extensa mundialmente.

Las fuerzas destructoras y autodestructoras del capitalismo se van a desencadenar una vez más con una violencia sin precedentes, pero ello provocará la indispensable sacudida que obligará al proletariado mundial a elevar sus luchas a niveles superiores y sacar provecho de toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los últimos años.

RV - noviembre 1988

[1] Le Monde (Paris), 25/10/88.

[2] Para un análisis de la realidad de esa «expansión» y de sus efectos sobre la economía mundial, véase el articulo «La perspectiva de la nueva recesión no se ha alejado, sino al contrario» en la Revista Internacional nº 54, 3er trimestre de 1988.

[3] Stephen Marris, Le Monde, 25/10/88.

Herencia de la Izquierda Comunista:

Cuestiones teóricas:

- Economía [3]

El medio político desde 1968 III

- 5404 lecturas

El año 1983 viene marcado por la reanudación de la lucha de clases después de tres años de retroceso tras el reflujo de las huelgas en los países occidentales, saboteadas por las maniobras del sindicalismo de base impulsado por la izquierda y los izquierdistas y la represión brutal de 1981 en Polonia, preparada por la labor de zapa de Solidarnosc. Después de esta fecha, la combatividad recuperada del proletariado no va a cesar de reafirmarse en el conjunto del planeta: después de las huelgas masivas de los obreros de Bélgica en el otoño de 1983, Holanda, RFA, Gran Bretaña, Corea, Suecia, Francia, España, Grecia, Italia, EEUU, Polonia, etc. (y la lista no es exhaustiva) son países marcados por luchas significativas de la clase obrera.

¿Cómo va a reaccionar el medio político proletario y las organizaciones que lo constituyen?, ¿Cómo va a asumir la responsabilidad crucial de los revolucionarios planteada una vez más, con agudeza, por el desarrollo de la lucha de clases: la necesidad de la intervención de los revolucionarios en el seno de las luchas de su clase?

¿Cuáles van a ser las consecuencias de la aceleración de la historia en todos los planos: económico, militar y social; sobre la vida del medio político proletario? El retorno a escena de la lucha de clases lleva en sí el desarrollo potencial del medio revolucionario. ¿Esta revitalización de la lucha obrera va a permitir al medio político proletario superar la crisis que atravesó en el período precedente?, ¿va a permitirle dejar atrás las dificultades y debilidades que lo marcaron desde el relanzamiento histórico de la lucha de clases en 1968?

Un medio político ciego ante la lucha de clases

«...los formidables enfrentamientos de clase que se preparan serán igualmente una auténtica prueba para los grupos comunistas: o bien serán capaces de tomar a cargo sus responsabilidades y podrán aportar una contribución real al desarrollo de las luchas; o bien se mantendrán en su aislamiento actual y serán barridos por la marea de la historia sin haber podido llevar a cabo la función para la cual la clase los ha hecho surgir...» (Llamamiento de la CCI a los grupos políticos proletarios, 2º trimestre de 1983).

La CCI será la única organización que reconozca plenamente en los movimientos de clase de 1983 los signos de un relanzamiento internacional de la lucha de clases. Para el conjunto de los otros grupos del medio proletario, no hay nada nuevo bajo el sol. Para ellos, las luchas obreras que se desarrollan ante sus ojos a partir de 1983 no tienen nada de significativo, están todavía sometidas a los aparatos sindicales, así que no pueden ser expresión de un relanzamiento proletario. Ni más ni menos.

Aparte de la CCI, el conjunto de las organizaciones del medio político proletario que han sobrevivido a la decantación y a la crisis de finales de los 70 y comienzos de los 80, teorizan como un solo hombre que aún estamos en el período de contrarrevolución.

Las organizaciones más antiguas del medio revolucionario, cada una a su manera, teorizan que después de la derrota proletaria de los años 30 no hay gran cosa que haya cambiado, particularmente las surgidas del PCI de 1945, es decir los diferentes grupos de la diáspora bordiguista de una parte (PCI, Programma Comunista o Il Partito Comunista, por ejemplo) y Battaglia Comunista (reagrupada con la CWO de Gran Bretaña en el seno del BIPR) de otra parte. En cuanto al FOR, que en lo más profundo de la derrota obrera de los años 30 ve una triunfante revolución en España, hoy no ve en las luchas obreras más que sus debilidades.

Las microsectas parásitas, incapaces de expresar una coherencia propia, o bien desarrollan un academicismo «bordiguizante», estéril de todos modos, como por ejemplo Communisme ou Civilisation en Francia, o bien zozobran en una deriva anarco-consejista, sin que las dos tendencias sean contradictorias en absoluto, como lo muestra la trayectoria de un grupo como el GCI. Pero el punto común es siempre una negación ciega y obstinada de la realidad de la lucha de clases presente. Incluso los reductos del medio «modernista» surgido en el 68, con los años 80 participan a su modo de esta negación generalizada de la combatividad en desarrollo del proletariado; así hemos podido ver surgir de manera efímera pero significativa en Francia una revista con un título evocador : La Banquise (El Témpano de hielo).

La visión, generalizada fuera de la CCI, según la cual el curso histórico está todavía orientado hacia la contrarrevolución, traduce evidentemente una subestimación dramática de la lucha de clases después de 1968 y no puede sino manifestarse negativamente en lo que es esencial para los revolucionarios: su intervención en el seno de la lucha de clases. Esta situación era ya evidente a finales de los 60, cuando las organizaciones constituidas entonces, como el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista) estaban curiosamente ausentes, puesto que no veían la lucha de clases que se estaba produciendo ante sus ojos y negaban la importancia significativa de las luchas obreras de Mayo 68 en Francia, que fueron, con todo, las huelgas más masivas que el proletariado jamás hubiera realizado en Francia; y vuelve a confirmarse del mismo modo a finales de los 70, cuando la intervención de la CCI en la oleada de luchas que entonces tienen lugar es el blanco de las críticas del conjunto del medio proletario, lo que se va a agudizar con la reanudación de las luchas desde 1983.

La cuestión de la intervención en el centro de los debates

Tras el comienzo de la reanudación de la lucha de clases que marca los años 80, la intervención de las organizaciones políticas revolucionarias en las luchas obreras, aparte de la de la CCI, va a ser prácticamente inexistente. Los grupos políticamente más débiles van a ser también los más ausentes en la intervención directa en las luchas, después de un activismo en todas direcciones a comienzos de los años 80, el GCI, mientras la lucha de la clase se desarrolla va a hundirse en un academicismo confortable, en tanto que el FOR, para justificar su inexistencia en el terreno de la lucha de la clase va a refugiarse tras la teorización de su falta de medios materiales»![1]. Es muy significativo el hecho de que, a pesar de sus baladronadas, durante ese período iniciado en 1983, estos grupos no han hecho más hojas que dedos tiene una mano, y eso sin hablar de su contenido.

En cuanto al BIPR, expresa ciertamente una solidez política diferente de la de los grupos que acabamos de citar, pero aún con todo, su intervención en el seno de las luchas no reluce mucho más. Ello es tanto más grave cuanto que esa organización es, junto con la CCI, el otro polo de reagrupamiento en el seno del medio político proletario internacional. La voluntad efectiva de intervención de este grupo durante la larga huelga de los mineros en Gran Bretaña de 1984, no va a repetirse desgraciadamente en las siguientes luchas; a pesar de la presencia de miembros del BIPR en Francia, éste no desarrollará ninguna intervención durante la huelga de ferroviarios en 1986, y si Battaglia Comunista interviene en la lucha de los trabajadores de las escuelas en Italia en 1987, ello será después de largas semanas de retraso y tras los insistentes requerimientos de la sección de la CCI en ese país.

Esta debilidad de la intervención del BIPR arraiga en sus ideas políticas erróneas que ya estuvieron en el centro de los debates que animaron las Conferencias Internacionales de los grupos de la Izquierda Comunista de 1977, 78, y 80. Esto se expresa esencialmente en dos planos:

- una incomprensión del período histórico presente que entraña la incomprensión de las características de la lucha de la clase en este período y se traduce en una subestimación profunda de ella. Así la CWO se permite escribir al grupo Alptraum de México hablando de las luchas en Europa: «Nosotros no creemos que la frecuencia y la extensión de estas formas de lucha indiquen -al menos hasta hoy- una tendencia hacia su desarrollo progresivo. Por ejemplo, después de las luchas de los mineros británicos, de los ferroviarios en Francia, estamos ante la extraña situación de que las capas sociales que se agitan ¡son las de la pequeña burguesía!», citando a continuación entre otros ejemplos de pequeña burguesía, ¡a los maestros!

- graves confusiones sobre la cuestión del partido que se traducen en una incomprensión del papel de los revolucionarios. El BIPR se permite así escribir, también a Alptraum que ha publicado esta carta en Comunismo nº 4: «...No existe un desarrollo significativo de las luchas porque no existe el Partido; y el Partido no podrá existir sin que la clase se encuentre en un proceso de desarrollo de sus luchas...». Que comprenda quien pueda esta extraña dialéctica, pero en esas condiciones se escamotea toda la cuestión del papel decisivo de la intervención de los revolucionarios, mientras se espera la aparición de ese personaje sobrenatural, el partido con P mayúscula.

Durante todo este período la CCI, que no se autoproclama Partido como el PCI (Battaglia Comunista), ha intentado por su parte desarrollar su intervención en la medida de sus fuerzas, intentando ponerse a la altura de sus responsabilidades históricas, que son las de los revolucionarios respecto a su clase. No ha habido ninguna lucha significativa, allí donde existen las secciones de la CCI, en que no se hayan difundido las posiciones revolucionarias, en que la intervención de la CCI no haya intentado impulsar más lejos la dinámica obrera, romper la tenaza sindical, animar hacia la extensión, ya sea con octavillas, o tomando la palabra en las asambleas obreras, o difundiendo nuestra prensa, etc. No se trata aquí de vanagloriarse de ello, ni de alardear con desmesura, sino simplemente plantear lo que debe ser la intervención de los revolucionarios en un momento en el que el proletariado desarrolla sus luchas y por tanto aquélla se ve facilitada.

En estas condiciones, no es pues sorprendente que los debates y las polémicas entre los diferentes grupos comunistas sobre la cuestión de la intervención propiamente dicha hayan sido más bien cortos. Frente a la vacuidad de la intervención de otros grupos, no ha podido haber verdaderos debates sobre el contenido de una intervención que no existe, ha habido que insistir en los principios de base sobre el papel de los revolucionarios, que la CCI ha defendido con vigor. En cuanto a la crítica de otros grupos respecto a la CCI, ha quedado limitada a afirmaciones según las cuales la CCI ¡sobreestimaba la lucha de clases y se hundía en el activismo!

De hecho, las cuestiones acerca del reconocimiento de la lucha de clases existente y del papel de los revolucionarios en la intervención iban a constituir la línea de demarcación en el medio comunista e iba a polarizar durante los años 80 todos los debates en su seno.

Los debates en la CCI y la formación de la FECCI

Las mismas tendencias ponzoñosas de la propaganda burguesa, que durante estos años han impuesto el silencio sobre la realidad de las luchas obreras para así contribuir a negar su existencia y que empujan al conjunto de las demás organizaciones proletarias a permanecer ciegas ante las luchas obreras, a subestimarlas profundamente, han pesado también sobre la CCI. De la lucha contra estas tendencias a la subestimación de la lucha de clases en el seno de la CCI va a surgir un debate que tiene por fundamento las cuestiones de la conciencia de clase y el papel de los revolucionarios. Este debate va a ampliarse después para plantear:

- la cuestión del peligro que constituye en el período actual el consejismo, que se cristaliza en una tendencia a negar la necesidad de la organización política y por tanto, a negar la necesidad de una intervención organizada en el seno de la clase.

- la cuestión del peso del oportunismo como expresión de la infiltración de la ideología dominante en el seno de las organizaciones del proletariado.

Estos debates van a ser la fuente de un reforzamiento político y de clarificaciones cruciales en la CCI. Van a permitir un reforzamiento de la capacidad de intervención en las luchas por una mejor comprensión del papel de los revolucionarios y una mejor reapropiación de la herencia de las fracciones revolucionarias del pasado que va a cristalizarse en una visión más adecuada del proceso de degeneración y traición de las organizaciones de la clase obrera a principios de siglo y en los años 30.

Viéndose reducidos a un puñado de diletantes más que de militantes, los camaradas en desacuerdo van a echar mano del primer pretexto para retirarse del VIº Congreso de la CCI, nada más empezar éste, a finales de 1985, para así «liberarse» de la organización, concebida como una prisión, y constituirse en «Fracción Externa» de la CCI, pretendiendo erigirse en defensores ortodoxos de la Plataforma de la CCI. Esta escisión irresponsable traduce una incomprensión profunda de la cuestión de la organización y por tanto, una subestimación grave de su necesidad. Más que todas las argucias teóricas y el chaparrón de calumnias que la FECCI haya podido verter sobre la CCI para justificar su existencia de secta, lo que determina su surgimiento es una subestimación de la lucha de la clase y del papel esencial de los revolucionarios con su intervención en dicha lucha. La FECCI, incluso si después de 1985, ha reconocido a veces formalmente la reanudación de las luchas proletarias después de 1983, se ahoga también en los mismos charcos de la pasividad académica donde chapotean, desgraciadamente, como acabamos de ver, la mayoría de las viejas organizaciones del medio proletario. Ella que se proclama defensora ortodoxa de la Plataforma de la CCI va a encontrar poco a poco en los años siguientes a su escisión una multitud de nuevas divergencias que constituyen otros tantos abandonos de la coherencia de la que pretendía ser el «último defensor». La FECCI ha abierto la caja de Pandora y, como hicieron antes que ella otras escisiones de la CCI como el PIC o el GCI, la FECCI no puede sino ir hacia abandonos mucho más graves, deserciones que pondrán en entredicho la Plataforma que pretende reivindicar, a causa de la propia dinámica de justificación de organización separada que la anima.

El peso de la descomposición social y la decantación del medio revolucionario

¿Representa esta nueva escisión un signo de crisis en la CCI, el indicador de un debilitamiento político y organizativo de la organización que hoy es el principal polo de reagrupamiento y claridad del medio revolucionario? En absoluto; la FECCI expresa fundamentalmente la resistencia a la necesaria adecuación que exige a los revolucionarios el momento en el que la clase obrera ha vuelto a tomar de forma decidida el camino de la lucha y, en el que por tanto se plantea de forma crucial la necesidad de la intervención, es decir, el no quedarse de forma «crítica» en el balcón mirando el desarrollo de las luchas, sino la necesidad de defender en su seno las posiciones revolucionarias en el momento en que éstas tienen un eco real entre los trabajadores.

Es precisamente porque la CCI ha sabido proseguir la necesaria clarificación teórica y política, y el reforzamiento organizativo indispensable para cumplir su papel de organización de combate de la clase obrera por lo que los elementos menos convencidos que prefieren las discusiones académicas que el fuego de la lucha de clases nos han abandonado. Paradójicamente, si bien ningún abandono de militantes puede ser algo agradable y si no podemos más que rechazar la escisión irresponsable que ha hecho nacer a la FECCI, que no aporta sino un poco más de confusión en un medio que no la necesitaba, durante este período hemos asistido a un reforzamiento político y organizativo de la CCI que se ha concretado en su capacidad redoblada de asegurar una presencia de las ideas revolucionarias en las luchas en curso.

Sin embargo, si bien el surgimiento de la FECCI no representa una crisis de la CCI que significaría, en la medida en que es la principal organización del medio, una crisis del conjunto del medio proletario, esto no quita para que esta escisión exprese las dificultades que de manera persistente pesan sobre los grupos revolucionarios desde el resurgimiento del proletariado en la escena de la historia desde los años 68.

Estas dificultades encuentran su origen, como hemos visto, en la inadecuación teórica y política fundamental de la mayoría de los grupos que no ven la lucha de clases que se desarrolla ante sus ojos y son, por consiguiente, incapaces de revivificarse en su contacto. Pero no es ésa la única explicación. La inmadurez organizativa, producto de décadas de ruptura orgánica con las fracciones revolucionarias surgidas de la Internacional Comunista, ha marcado al medio político surgido desde el 68 y, se expresa fundamentalmente en el sectarismo reinante que dificulta enormemente el necesario proceso de clarificación y reagrupamiento en el seno del medio comunista. Este sectarismo va a ser la rendija por la que se infiltra la ideología dominante en su aspecto más peligroso, la descomposición.

Una de las características del actual período histórico es que, en tanto que la huida ciega de la burguesía hacia la guerra está frenada por la combatividad proletaria y que, por consiguiente la puerta hacia una nueva carnicería imperialista no esta abierta, el desarrollo lento de la crisis y de la lucha de clases no ha permitido que aparezca claramente en el seno de la sociedad la perspectiva proletaria de la revolución comunista. Esta situación de bloqueo se traduce en un estado de putrefacción, de descomposición general del conjunto de la vida social y de la ideología dominante. Con la aceleración de la crisis a principios de los años 80 esta descomposición no ha hecho más que acentuarse. Afecta particularmente a las capas de la pequeña burguesía sin porvenir histórico pero, desgraciadamente, tiende a ejercer sus perniciosos efectos en la vida del medio proletario. Es la forma que tiende a tomar el proceso de selección de la historia, de decantación política en el seno del medio en el período actual.

El peso de la descomposición ambiente se suele plasmar en diferentes formas en el medio proletario, pudiéndose citar en especial:

- La multiplicación de microsectas. El medio comunista ha conocido en estos últimos años múltiples pequeñas escisiones que traducen una misma debilidad, ninguna de ellas representa una aportación a la dinámica de reagrupamiento situándose claramente respecto a los polos de debate ya existentes, sino, al contrario, todas ellas se han encerrado en su especificidad aportando nuevos factores de confusión a un medio demasiado disperso y desmembrado. Podemos citar, aparte de la FECCI de la que ya hemos hablado suficiente, A Contra Corriente, que abandonó el GCI en 1988 y que si bien expresó una reacción positiva ante la degeneración del GCI se sumió en una crítica imposible de ir más lejos en un retorno a las fuentes de dicho grupo, que llevaba en germen todos los despropósitos que ha conocido posteriormente. Vemos también cómo la reciente escisión en FOR se ha escudado tras falsas argucias organizativas sin ser capaz de publicar el menor argumento político.

Es más, hemos visto resurgir o nacer, por ejemplo en Francia, multitud de pequeñas sectas parásitas como Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, Cahiers Communistes, etc., que contienen casi tantos puntos de vista como individuos que las componen y que a golpe de ligue o divorcio no hacen más que alimentar la confusión del medio político y ofrecer tristes caricaturas de lo que son las organizaciones proletarias. Todas estas manifestaciones son además otros tantos obstáculos para los elementos serios que intentan aproximarse a una coherencia revolucionaria.

- Una pérdida del marco normal de debate en el medio revolucionario. Estos últimos años han estado marcados por graves patinazos polémicos en el seno del medio proletario, en los cuales la CCI ha sido, esencialmente, el blanco principal. Que la CCI esté en el centro de los debates es perfectamente normal, al ser ella el principal polo de referencia; sin embargo esto no puede justificar en ningún caso las peligrosas estupideces que se han escrito sobre ella. Así, la mala fe y el denigramiento sistemáticos de la FECCI, cuya única cohesión es su sistemático anti-CCI, el FOR que trata a la CCI de «capitalista» porque ¡sería rica! Y peor aún, el GCI que tituló un artículo «Una vez más la CCI del lado de la policía contra los revolucionarios». Estos patinazos más que la estupidez de sus autores traducen una grave pérdida de enfoque de lo que representa y constituye la unidad del medio político proletario frente a todas las fuerzas de la contrarrevolución, y de los principios que deben presidir las relaciones en su seno para que pueda estar protegido.

- La erosión de las fuerzas militantes. Frente al peso dominante de la ideología capitalista, particularmente en sus versiones pequeño burguesas, la pérdida de enfoque de lo que es la militancia revolucionaria, la pérdida de convicción y el repliegue tras el entorno «familiar» es un problema que en todas la épocas ha pesado sobre las organizaciones revolucionarias; sin embargo en el período actual este desgaste de la ideología dominante sobre la convicción militante se encuentra acentuado por la descomposición ambiente. Cada vez más, la confrontación con las dificultades de la intervención en la lucha de clases es un potente factor y un catalizador de vacilaciones para las convicciones menos sólidas, y a menudo, el abandono de la militancia sin divergencias reales o la huida hacia posiciones academicistas estériles lejos del combate de la clase, no son más que expresión del miedo a las implicaciones prácticas del combate revolucionario: confrontación con las fuerzas de la burguesía, represión, etc.

No es, en esas condiciones, nada sorprendente que el desgaste que ejerce la ideología dominante en su forma descompuesta afecte prioritariamente a las organizaciones política y organizativamente más débiles. En estos últimos años su degeneración se ha ido acelerando.

El ejemplo más claro es el GCI, su fascinación morbosa por la violencia lo ha llevado a una deriva cada vez más fuerte hacia el izquierdismo y el anarquismo que ha plasmado, por ejemplo, en su apoyo a acciones de Sendero Luminoso de Perú, organización maoísta; y recientemente, en su apoyo totalmente irresponsable a las luchas en Birmania encuadradas tras los estandartes democráticos y en las cuales los obreros iban al matadero frente a las metralletas del ejército. El FOR que aún hoy sigue negando cual obsesión maniática la crisis, se hunde en el barrizal modernista y en un radicalismo verbal que esconde cada vez peor su vacío teórico y práctico. En cuanto a la FECCI su crítica-crítica sistemática de la coherencia de la CCI la lleva a una incoherencia cada vez mayor, y en su prensa parecen expresarse tantos puntos de vista como militantes la componen. La diáspora bordiguista no ha desaparecido tras el hundimiento del PCI (Programa Comunista) y vegeta tristemente, suministrando su óbolo al sindicalismo de base. Todos estos grupos, incapaces de situarse en la lucha de clases de hoy día, porque fundamentalmente la niegan o la subestiman profundamente, son incapaces de regenerarse con su contacto, y su futuro amenaza ser rápidamente el del olor nauseabundo de los basureros de la historia.

Las organizaciones que son la expresión de corrientes históricas reales en el seno del medio comunista porque cristalizan y representan una mayor coherencia teórica y una mayor experiencia organizativa, están mejor preparadas para resistir el peso pernicioso de la ideología dominante. No es por casualidad si actualmente la CCI y el BIPR son los principales polos de reagrupamiento en el seno del medio proletario. Sin embargo, ésta no es una garantía de inmunidad contra los virus de la ideología dominante, incluso las organizaciones más sólidas no pueden evitar los efectos perniciosos de la descomposición ambiente, el ejemplo del PCI bordiguista que a finales de los años 70 era (al menos en términos numéricos) la principal organización del medio y que se hundió definitivamente[2] a principios de los 80, es evidente. En estos últimos años, la salida de los elementos que formaron la FECCI, o más recientemente la agria salida de los elementos del Núcleo Norte de Acción Proletaria, sección en España de la CCI, así como la participación en Francia de un elemento del BIPR en una pseudo-conferencia que reunió en París a la FECCI, Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, e individuos asilados, dando así crédito a semejante bluf para inmediatamente abandonar el BIPR en vista de la desaprobación encontrada, son más elementos que muestran que la vigilancia y el combate contra los efectos de la descomposición son una prioridad.

La CCI, por su parte, ha tomado siempre claramente posición respecto a esas cuestiones, diagnosticando la crisis del medio político en 1982, subrayando el peligro de infiltración de la ideología dominante que tiene su expresión política a nivel histórico en el oportunismo y el centrismo, planteando las especificidades del período actual y poniendo particularmente de relieve el peso de la descomposición de la ideología capitalista reinante. Haciendo esto se ha preparado políticamente y se ha reforzado organizativamente. En cuanto al BIPR prefiere aplicar la política del avestruz. A principios de los años 80 negó tajantemente la crisis del medio político argumentando pomposamente que era la crisis de los demás grupos.

Cierto es que Battaglia Comunista, y el BIPR, no han conocido escisiones. Pero, ¿es esto significativo de la vitalidad de la organización? Durante muchos años el PCI (Programma Comunista) no conoció escisiones significativas... hasta su explosión en 1983. La ausencia de debates internos, la esclerosis política, a menudo no se plasman en escisiones políticas, sino en una desorientación política creciente que se concreta en una creciente hemorragia de militantes sumidos en el desencanto, sin clarificación alguna, ni entre los que se van ni entre los que se quedan. El repliegue del BIPR respecto a la intervención, su teorización de que la contrarrevolución sigue vigente, son otros tantos factores inquietantes cara a su futuro.

Ante este balance de dificultades que atraviesa el medio político proletario, ¿debemos sacar la conclusión de que el medio político proletario no ha salido de la crisis de principios de la década, crisis que quedó plasmada en la desaparición del bordiguismo como principal polo de reagrupamiento del medio proletario?

Con la reanudación de la lucha de clases, desarrollo del medio revolucionario

La situación del medio proletario es actualmente muy diferente a la que determinó su crisis en 1982-83:

- el fracaso de las Conferencias de los grupos de la Izquierda Comunista, siete años más tarde, incluso si aún hoy sigue pesando, ya ha sido asimilado.

- ya no estamos en un período de retroceso de la lucha de clases; al contrario, ésta se ha reanudado desde hace cinco años.

- la organización más importante del medio proletario ya no es una organización esclerotizada y degenerada como lo era el PCI bordiguista

Por todo ello, el medio político no está, a pesar de las muy graves debilidades que siguen marcándolo y de las que acabamos de trazar un rápido balance, en la misma situación de crisis que había marcado al principio de la década. Al contrario, a partir de 1983, el desarrollo de la lucha de clases al mismo tiempo que ha ido creando un terreno más favorable para el eco más fuerte de las posiciones revolucionarias, tiende a crear las bases que hacen surgir a nuevos elementos en el seno del medio político proletario. Incluso, si a imagen de la lucha de clases de la que son producto, ese resurgir es un proceso lento, no por eso es menos significativo en el periodo actual.

La aparición de un medio político proletario en la periferia de los principales centros del capitalismo mundial como en México con Alptraum, que publica Comunismo, y el Grupo Proletario Internacionalista que publica Revolución Mundial, en India con los grupos Comunist Internationalist y Lal Pataka y el círculo Kamunist Kranti, en Argentina con el grupo Emancipación Obrera, es muy importante para el conjunto del medio político, en unos países, marcados por el subdesarrollo capitalista, en los que durante años las posiciones revolucionarias no parecían encontrar el menor eco. Por supuesto, todos esos grupos no expresan el mismo grado de claridad y su supervivencia se da en condiciones precarias debido a su falta de experiencia política, a su alejamiento del centro político del proletariado en Europa, así como a las condiciones materiales sumamente penosas en las que deben desarrollarse. Sin embargo, la mera constatación de su existencia revela la maduración general de la conciencia de clase que se está produciendo en el proletariado mundial.

El surgimiento de estos grupos revolucionarios en la periferia del capitalismo plantea, de manera crucial, la responsabilidad de las organizaciones revolucionarias ya existentes, que cristalizan la experiencia histórica del proletariado, de la que desgraciadamente carecen los nuevos grupos que surgen sin un conocimiento real de las fracciones revolucionarias del pasado, sin ni siquiera un conocimiento de los debates que se han venido produciendo en el medio comunista en las dos últimas décadas; y carentes de una experiencia organizativa. La situación de dispersión que reina en el medio político, marcado por el sectarismo, constituye una traba dramática en el necesario proceso de clarificación al que deben incorporarse estos nuevos elementos que surgen del medio revolucionario. Vistos de lejos resulta de lo más difícil situarse en el laberinto de los múltiples grupos existentes en Europa, y apreciar en su justa medida la importancia política de los distintos grupos y debates que existen.

Las mismas dificultades de que sufre el «viejo» medio político centrado en Europa, afectan con mayor peso aún a los nuevos grupos que surgen en la periferia, por ejemplo el sectarismo de grupos como Alptraum en México o del círculo Kamunist Kranti en India es desgraciadamente destacable, pero es muy importante comprender que la confusión política que pueden manifestar esos grupos tiene un carácter diferente al de los grupos existentes en Europa; si en el primer caso tales dificultades son expresión de una inmadurez de juventud, acentuada por el peso del aislamiento, en el segundo caso se trata de la expresión de una esclerosis, cuando no de una degeneración senil.

En estas condiciones, la experiencia de los grupos «veteranos» va a ser determinante para la evolución de los nuevos grupos que surgen, que no pueden desarrollar su coherencia, reforzarse políticamente, sobrevivir como expresión revolucionaria... más que a condición de romper su aislamiento, integrándose en los debates existentes en el seno del medio político internacional, relacionándose con los polos históricos ya existentes. El influjo negativo de un grupo como el GCI que niega la existencia de un medio político proletario y que acarrea confusiones gravísimas ha lastrado con todo su peso la evolución de un grupo como Emancipación Obrera en Argentina, acentuando aún más sus debilidades intrínsecas. Incluso el academicismo de pequeña secta de Communisme ou Civilisation, a cuyo lado desarrolla su actividad Alptraum, sólo puede conducir a éste a la esterilidad. El BIPR, en conjunto, ha desarrollado una actividad mucho más correcta ante los nuevos grupos que han surgido, a pesar de que permanece marcado por el oportunismo en sus ideas organizativas, que han marcado el nacimiento del propio BIPR; por ejemplo, la prematura integración de Lal Pataka, como expresión del BIPR en India. Además, la grave subestimación de la lucha de clases que expresan todos estos grupos veteranos tiende a dificultar duramente la evolución de los nuevos grupos que surgen, privándoles de la comprensión fundamental de lo que ha determinado su nacimiento: la lucha obrera.

En cuanto a la CCI, al haber hecho desde sus orígenes, después del 68, la constatación de la pasividad y la confusión política reinante en las organizaciones entonces existentes y más especialmente en el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista), ha tomado una decidida responsabilidad ante los nuevos grupos que surgen en el medio político de la clase. Del mismo modo que la intervención en la lucha de clases, la intervención frente a los grupos que hace surgir esa lucha, es para nuestra organización, una prioridad. En la prensa de la CCI, han sido publicadas, lejos de todo espíritu sectario, textos de Emancipación Obrera, Alptraum, GPI, Communist Internationalist, y se ha hecho mención de todos los grupos en nuestra prensa, dándolos así, a menudo, a conocer, ante el conjunto del medio revolucionario, contribuyendo de ese modo a romper su aislamiento. No ha quedado ningún grupo con el que no se haya intercambiado una correspondencia importante, ninguno que, no haya recibido nuestra visita, con el fin de permitir la profundización de las discusiones, contribuyendo así a un mejor conocimiento mutuo y a la necesaria clarificación; en manera alguna hemos hecho esto con el fin de reclutar o de precipitar la integración prematura en la CCI, sino para permitir la consolidación política real de estos grupos, su supervivencia, etapa indispensable para que un reagrupamiento -que nosotros siempre hemos considerado indispensable sea posible con la mayor claridad.

Aunque la aparición de nuevos grupos en los países alejados de los centros tradicionales del proletariado, es ya un fenómeno particularmente importante, y muy significativo del desarrollo actual de la lucha de clases y de sus efectos en la vida del medio político, nuestra insistencia no significa, en modo alguno, que no exista igualmente un desarrollo en los lugares donde el medio político está ya presente. Al contrario, si bien, ese desarrollo no tiene la misma forma dado que el medio político está ya presente con sus organizaciones, el surgimiento de nuevos elementos tiende a plasmarse no en la aparición de nuevos grupos, sino en la aproximación de esos nuevos elementos a los grupos ya existentes. Los nuevos elementos que surgen, a diferencia de la situación del 68 marcada por el peso del medio estudiantil (que determinaba preocupaciones teóricas generales) lo hacen en contacto directo con la lucha obrera. Son, de hecho, productos de ella. De nuevo en este plano, la cuestión de la intervención aparece como crucial, para permitir que esos elementos se sumen al medio revolucionario y refuercen las capacidades militantes de éste.

El desarrollo actual de los comités de lucha o de los círculos de discusión es la expresión del desarrollo de la conciencia que se va operando en la clase. Para los grupos proletarios, subestimar hoy la cuestión de la intervención, implica la ruptura con lo que determina su vida, y eso es especialmente evidente en lo que concierne al desarrollo de las fuerzas militantes, la incorporación de sangre nueva. Las organizaciones que no lo ven, se condenan primero al estancamiento, a la esclerosis y a la regresión después, y finalmente, a la desmoralización y a la crisis que ello puede suponer.

Con la reanudación de la lucha de clases, está naciendo una nueva generación de revolucionarios. No sólo el futuro, sino ya también el presente es portador de una nueva dinámica en el desarrollo del medio proletario. Pero tal dinámica no significa únicamente que el relativo aislamiento de los revolucionarios respecto a su clase esté rompiéndose y que todo vaya a resultar más fácil. Implica igualmente, una decantación acelerada en el seno del medio proletario. Nada está ganado de antemano, el futuro de las organizaciones obreras, su capacidad de forjar mañana el Partido Comunista Mundial -indispensable para la revolución comunista- depende de su capacidad en el presente para asumir las responsabilidades para las que la clase los ha hecho surgir. Tales son los retos de los debates y la actividad actual del medio comunista. Las organizaciones que se muestren incapaces de asumir desde hoy sus responsabilidades, de ser parte comprometida en el combate de la clase, no son de ninguna utilidad para el proletariado, y por esta razón el proceso histórico las sentenciará.

JJ

[1] Ver a este respecto, el edificante artículo titulado: «¡Eh: los de la CCI! - en Alarme nº 37-38 (Revista de FOR en francés).

[2] Ver la segunda parte de este artículo en la Revista Internacional nº 54.

Series:

Corrientes políticas y referencias:

Herencia de la Izquierda Comunista:

Francia: Las coordinadoras, vanguardia del sabotaje de las luchas

- 3508 lecturas

Los movimientos sociales que están agitando a Francia desde hace varios meses, en casi todas las ramas del sector público son una diáfana ilustración de lo que la CCI viene afirmando desde hace años: frente a los ataques cada día más agresivos y masivos de un capitalismo hundido en una crisis infranqueable (véase en esta revista el artículo sobre la situación económica) la clase obrera del mundo no está resignada, sino todo lo contrario. El profundo descontento que ha ido acumulando se está transformando ahora en enorme combatividad, la cual obliga a la burguesía a desplegar maniobras de mayor amplitud y sutileza para no quedar desbordada. Y es así como en Francia, la clase dominante ha puesto en práctica un plan muy elaborado que no sólo ha puesto a trabajar a las diversas formas de sindicalismo (sindicalismo «tradicional» y sindicalismo de «base»), sino también y sobre todo, a órganos que se pretenden todavía más «de base» (puesto que pretenden apoyarse en las asambleas generales de trabajadores en lucha): las «coordinations», cuyo uso en el sabotaje de las luchas va, sin duda, para largo.

Nunca desde hace cantidad de años, la «rentrée» social en Francia había sido tan explosiva como la de este otoño de 1988. Ya desde la primavera estaba claro que se estaban preparando importantes enfrentamientos de clase. Las luchas que habían tenido lugar entre marzo y mayo de este año en las factorías de «Chausson» (constructor de camiones) y de la SNECMA (motores de aviones) eran la prueba de que se había terminado el período de pasividad obrera que siguió a la derrota de la huelga en los ferrocarriles de diciembre del 86 y enero del 87. El que esos movimientos estallaran y se hubieran desarrollado aun cuando había elecciones presidenciales y legislativas (no menos de 4 elecciones en dos meses) fue algo muy significativo en un país en el que tradicionalmente los períodos electorales son sinónimos de calma social. Y esta vez, el Partido socialista vuelto al poder, no podía esperarse ningún «estado de gracia» como el que pudo disfrutar en 1981. Por un lado, los obreros ya habían aprendido entre 1981 y 1986 que la austeridad «de izquierdas» no tiene mejor sabor que la «de derechas». Por otro lado, nada más instalado, el nuevo gobierno quiso dejar las cosas claras: queda excluida la menor puesta en entredicho de la política económica aplicada por las derechas durante los dos años precedentes. Y aprovechó el verano para agravar dicha política.

Por eso es por lo que la combatividad obrera, dormida un poco por el circo electoral de la primavera, no podía sino estallar en luchas masivas ya durante el otoño, y, en especial, en el sector público, en donde los salarios han bajado en un 10 % en unos cuantos años. La situación era tanto más amenazadora para la burguesía porque desde los años del gobierno PS-PC (81-84), los sindicatos se han granjeado un desprestigio considerable, incapaces en muchos sectores de controlar, ellos solos, los estallidos de la rabia obrera. Por todo ello, la burguesía se ha montado un mecanismo con el cual desbaratar los combates de clase, en el cual, naturalmente, los sindicatos ocuparían su lugar, pero cuyo papel principal sería desempeñado, durante toda la fase inicial, por órganos «novísimos», «no sindicales», «auténticamente democráticos»: las «coordinadoras».

Una nueva arma de la burguesía contra la clase obrera: las « coordinadoras »

Ese término de «coordinadora» ya ha sido empleado en varias ocasiones en estos últimos años y en diferentes países de Europa. Por ejemplo, a mediados de los 80, la «Coordinadora de Estibadores» en España,[1] la cual, con su lenguaje radical y su apertura (permitiendo en particular que los revolucionarios intervinieran en sus asambleas) podía dar el pego, pero que no era en realidad sino una estructura permanente del sindicalismo de base. También hemos podido ver en Italia la formación, durante el verano del 87, de un «Coordinamento di Macchinisti» (Coordinadora de maquinistas de tren), que pronto apareció como algo de la misma naturaleza que aquélla. Pero el país de predilección de las coordinadoras es, sin lugar a dudas y en estos tiempos, Francia («coordinations»), en donde, después de la huelga ferroviaria de diciembre del 86, todas las luchas obreras importantes han visto aparecer órganos con ese nombre:

- «Coordination» de los «agents de conduite» (Coordinadora de maquinistas; la llamada de París-Norte) y la «Intercatégorielle» (intercategorías; llamada de París-Sureste), durante la huelga en los ferrocarriles de diciembre 86[2];

- «coordinadora» de maestros durante la huelga de esta profesión en febrero del 87;

- «coordinadora Inter-SNECMA», durante la huelga en esta empresa aeronáutica en la primavera de este año[3].

Entre esas diferentes «coordinations», algunas son meros sindicatos, o sea estructuras permanentes que pretenden representar a los trabajadores en la defensa de sus intereses económicos. En cambio, otros de entre esos órganos no están en principio llamados a perpetuarse. Surgen o aparecen a la luz del día cuando hay movilizaciones de la clase obrera en un sector y con éstas desaparecen. Así ocurrió, por ejemplo, con las coordinadoras que surgieron cuando la huelga del ferrocarril en Francia a finales del 86. Es precisamente su carácter «pasajero» lo que las hace de lo más pernicioso, al dar la impresión de que son órganos formados por la clase obrera en y para la lucha.

En la realidad de los hechos, la experiencia nos demuestra que esos órganos, o ya estaban preparados con meses de antelación por determinadas fuerzas de la burguesía o estas fuerzas los dejaban caer «en picada» sobre un movimiento de luchas para así quebrarlo. Ya durante la huelga ferroviaria en Francia, pudimos comprobar cómo la «coordinadora de maquinistas», al cerrar por completo sus asambleas a quienes no eran maquinistas, había hecho una gran labor en el proceso de aislamiento del movimiento y en su derrota. Y eso que esa «coordinadora» se había formado basándose en los delegados elegidos por las asambleas generales de los depósitos. Sin embargo, inmediatamente cayó bajo el control de los militantes de la Liga Comunista (sección de la IVª Internacional trotskista), los cuales, evidentemente, se dedicaron a su papel natural de sabotaje de la lucha. En cambio, en las demás «coordinadoras» que se montaron después, y ya para empezar en la «coordinadora intercategorías de ferroviarios» (la cual pretendía luchar contra el aislamiento corporativista) y más todavía en la de los maestros aparecida unas semanas después, se pudo comprobar que esos órganos se formaban preventivamente antes de que las asambleas generales hubiesen empezado a mandatar delegados. Y en el nacimiento de esa formación siempre esta presente una fuerza burguesa de izquierdas o izquierdista, prueba de que la burguesía ha comprendido el jugo que le puede sacar a esos organismos.

La ilustración más clara de esa política de la burguesía nos la proporciona la constitución y los manejos de la «Coordination Infirmière» («Coordinadora» Enfermera), a la que la burguesía ha confiado el papel principal en la primera fase de su maniobra: el desencadenamiento de la huelga en los hospitales en octubre del 88. De hecho, esa «coordinadora» se había formado en Marzo del 88, en los locales del sindicato CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo, pro-partido socialista) y por militantes de dicho sindicato. De modo que fue directamente el Partido socialista, que se estaba preparando para su vuelta al gobierno, el padrino del bautizo de esa pretendida organización de lucha obrera. El inicio mismo de la huelga lleva la marca de los manejos del partido socialista y por lo tanto del gobierno. Para la burguesía (no ya sus fuerzas auxiliares como los izquierdistas, sino sus fuerzas dominantes, las que están en la cumbre del Estado) se trataba de lanzar un movimiento de lucha en un sector políticamente muy atrasado para así poder «mojar la pólvora» del descontento que se ha venido acumulando desde hace años en toda la clase obrera. Es evidente que las enfermeras y enfermeros que, involuntariamente iban a servir de infantería a esa maniobra de la burguesía, tenían y tienen razones de sobra de expresar su descontento: condiciones de trabajo insoportables y que no paran de empeorar junto a sueldos de los más míseros; pero la serie de acontecimientos ocurridos durante casi un mes ponen de relieve la realidad de ese plan de la burguesía destinado a abrir un cortafuegos contra el descontento obrero.

Los manejos de las «coordinations» durante la huelga de los hospitales en Francia

Al escoger a las enfermeras para llevar a cabo su maniobra, la burguesía sabía lo que hacía. Es un sector de lo más corporativista que pueda uno imaginarse, en el cual el nivel de diplomas y la cualificación exigidos han permitido que en él se hayan metido prejuicios profundos y cierto desprecio por el resto del personal hospitalario (auxiliares, personal de mantenimiento etc.), considerado éste como personal «subalterno». En Francia, además, la experiencia de lucha de ese sector es bajísima. Todos esos factores daban a la burguesía garantías suficientes de que iba a poder controlar globalmente el movimiento sin temor a desbordamientos significativos; más precisamente, las enfermeras no iban a poder ser en manera alguna la punta de lanza de una extensión de las luchas.

Esas garantías venían reforzadas por el carácter y la forma de las reivindicaciones planteadas por la «coordinadora enfermera». Y entre ellas, la reivindicación de un « estatuto » y de la « revalorización de la profesión», lo cual cubría en realidad la voluntad de insistir en lo «específico» y la «especial capacitación» de las enfermeras respecto al resto de trabajadores hospitalarios. Además, esa reivindicación contenía la repelente exigencia de no aceptar en las escuelas de enfermeras más que a alumnos con título de bachiller. Y, en la misma vena elitista, la reivindicación de un aumento de 2000 francos por mes (entre un 20 % y un 30 %) se relacionaba con el nivel de estudios de las enfermeras (bachillerato más 3 cursos escolares), lo cual quería decir que los demás trabajadores hospitalarios menos cualificados y todavía menos pagados, no tenían razón alguna para exigir lo mismo; y eso tanto más por cuanto la «Coordinadora» decía y dejaba decir, sin asumirlo oficialmente par supuesto. que las demás categorías no debían reivindicar aumentos de sueldo, pues éstos serían deducidos de los aumentos de las enfermeras.

Otro indicio de la maniobra es que ya en Junio el núcleo inicial de la « coordinadora » planifico el principio del movimiento para el 29 de septiembre con un día de huelga y una gran manifestación en la capital. Eso le daba tiempo para estructurarse bien y ampliar sus bases antes del bautismo de fuego. Este fortalecimiento de su capacidad de control sobre los trabajadores prosiguió con una asamblea de varios miles de personas en la que los miembros de la dirección se presentaron por primera vez en público. Esa asamblea fue una primera legitimización a posteriori de la «coordinadora», asamblea a la que manipuló por todos los medios para impedir que la huelga arrancara inmediatamente, antes de que ella lo tuviera todo atado y bien controlado. También le permitió afirmar a fondo su «especificidad enfermera», sobre todo «animando» a las demás categorías que habían participado en la manifestación (lo cual demostró claramente la exasperación que reina en la clase obrera), y que estaban presentes en la sala, a que crearan sus «propias coordinadoras». Es así como se estaba instalando el mecanismo que iba a permitir el desmenuzamiento sistemático de la lucha en los hospitales, así como el ais1amiento dentro de este sector. Las «coordinadoras» que se iban a formar tras el 29 de septiembre siguiendo los pasos a la «coordinadora enfermera» (no menos de 9 ya sólo en el sector de la salud) se iban a ocupar de rematar la labor de división de ésta entre los hospitalarios, mientras que a una llamada «coordinadora del personal de la salud» (creada y controlada por el grupo trotskista Lutte Ouvrière), que se pretendía «abierta» a todas las categorías, le incumbía el papel de encuadrar a los trabajadores que rechazaban el corporativismo de las demás «coordinadoras», paralizando el menor intento por parte de aquéllos de extender el movimiento hacia fuera de los hospitales.