Rev. Internacional 2015 - 154 a 155

- 2399 reads

Rev. Internacional n° 154 - 1er semestre de 2015

- 2165 reads

La lucha por los principios proletarios sigue estando de plena actualidad

- 2902 reads

Hace cien años la guerra inicia un nuevo año de matanzas. Decían que en « Navidades estaría terminada », pero Navidad quedó atrás y la guerra, en cambio, ahí seguía.

El 24 de diciembre hubo confraternizaciones en el frente, la "Tregua de Navidad”. Fue iniciativa de soldados –obreros y campesinos en uniforme– en contra de sus oficiales, que salieron de las trincheras para intercambiar cerveza, tabaco y alimentos. Los Estados Mayores, sorprendidos, fueron incapaces de reaccionar de inmediato.

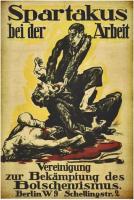

Las confraternizaciones plantean la pregunta: ¿qué habría ocurrido si hubiera existido un partido obrero, una Internacional, capaz de darles una visión más amplia, de hacerlas fructificar para que se transformaran en oposición consciente no sólo contra la guerra sino también contra sus causas? Pero los obreros habían sido abandonados por sus propios partidos: peor todavía, esos partidos se habían convertido en banderines de enganche de la clase dominante. Tras los pelotones de ejecución ante desertores y amotinados hay ministros "socialistas". La traición de los partidos socialistas en la mayoría de los países beligerantes hizo que se desmoronara la Internacional socialista, incapaz de aplicar las resoluciones contra la guerra adoptadas en el congreso de Stuttgart en 1907 y en el de Basilea de 1912: ese hundimiento es el tema de uno de los artículos de este número.

Comienza el año 1915. Ya no volverá a haber “Tregua de Navidad": los Estados Mayores, preocupados, harán que se aplique la disciplina y que truenen los cañones en la Navidad siguiente para cortar de raíz toda veleidad de acabar con la guerra por parte de los soldados y de los obreros.

Y, sin embargo, con muchas dificultades y sin plan de conjunto, resurge la resistencia obrera. En 1915 volverá a haber fraternizaciones en el frente, habrá grandes huelgas en el valle del Clyde en Escocia, manifestaciones de obreras alemanas contra el racionamiento. Hay pequeños grupos, como Die Internationale (en el que milita Rosa Luxemburg) o el grupo Lichtstrahlen en Alemania, supervivientes de la ruina de los partidos de la Internacional, que se organizan a pesar de la censura y la represión. En septiembre, algunos participarán en la primera conferencia internacional de socialistas contra la guerra, en Zimmerwald (Suiza). Esta conferencia, y las dos que le siguieron, deberán encarar los mismos problemas planteados a la IIª Internacional: ¿es posible realizar una política de “paz” sin pasar por la revolución proletaria? ¿Puede imaginarse una reconstrucción de la Internacional basada en la unidad de antes de 1914, que se reveló aparente y no verdadera?

Esta vez es la izquierda la que va a ganar la batalla, y la IIIª Internacional que será el resultado de Zimmerwald será explícitamente comunista, revolucionaria, y centralizada: será la respuesta a la quiebra de la Internacional, de igual modo que los Soviets en 1917 serían la respuesta a la quiebra del sindicalismo.

Hace casi 30 años (en 1986) celebrábamos el 70 aniversario de Zimmerwald em un artículo publicado en esta Revista. Seis años después del fracaso de las Conferencias Internacionales de la Izquierda Comunista[1] escribíamos: "Como en Zimmerwald, el agrupamiento de las minorías revolucionarias es hoy algo candente (...) Ante lo que hoy está en juego, se plantea la responsabilidad histórica de los grupos revolucionarios. Su responsabilidad está comprometida con la formación del partido mundial de mañana, cuya ausencia se hace hoy notar tan cruelmente (...) El fracaso de las primeras tentativas de conferencias (1977-80) no invalida la necesidad de tales ámbitos de confrontación. Ese fracaso es relativo: es el producto de la inmadurez política, del sectarismo y de la irresponsabilidad de una parte del medio revolucionario que sigue pagando el peso del largo período de contrarrevolución (...) Mañana se celebrarán nuevas conferencias de grupos que se reivindican de la Izquierda...".[2]

No queda más remedio que constatar que nuestras esperanzas, nuestra confianza de aquel entonces sufrieron una amarga decepción. De los grupos participantes en aquellas Conferencias, sólo quedan la CCI y la TCI (ex-BIPR, creada por Battaglia Comunista de Italia y la CWO de Gran Bretaña poco después de las Conferencias)[3]. Aunque la clase obrera no se haya dejado alistar tras las banderas en una guerra imperialista generalizada, tampoco ha sido capaz de oponer su propia perspectiva frente a la sociedad burguesa. Y fue así como la lucha de clases no impuso a los revolucionarios de la Izquierda comunista un mínimo de sentido de la responsabilidad: las Conferencias no volverían a celebrarse, y nuestros reiterados llamamientos para un mínimo de acción común de los internacionalistas (cuando las guerras del Golfo, por ejemplo, en los años 1990 y 2000) quedaron sin respuesta. El anarquismo no ofrece un espectáculo todavía más lamentable si fuera posible. Con las guerras en Ucrania y Siria, domina la precipitación en el la sima del nacionalismo y el antifascismo de la que pocos son capaces de salvarse con honor (el KRAS en Rusia es una excepción admirable).

En tal situación, característica de la descomposición social ambiente, tambien la CCI ha tenido probebleas. Una crisis profunda ha zarandeado nuestra organización, una crisis que nos exige una reflexión teórica y un cuestionamiento muy profundos para encararla. Es ése el tema del artículo sobre nuestra reciente Conferencia extraordinaria, publicada también en este número.

Las crisis nunca son una situación confortable, pero sin ellas no hay vida, y pueden ser a la vez necesarias y saludables. Como lo subraya nuestro artículo, si hay una lección que sacar de la traición de los partidos socialistas u del descalabro de la Internacional, es que la vía tranquila del oportunismo lleva a la muerte y a la traición, y que en la lucha política de la izquierda revolucionaria siempre hubo choques y crisis.

CCI, diciembre 2014

[1] Remitimos al lector desconocedor de estas conferencias a nuestro artículo de la Revista internacional n° 22 (1980), “el sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar”, https://es.internationalism.org/node/2829 [2]

[2] Revista internacional n°44, 1er Trimestre 1986.

[3] El GCI se pasó al campo de la burguesía al apoyar a Sendero Luminoso de Perú.

Rubric:

Cómo se produjo la quiebra de la Segunda Internacional

- 5754 reads

Desde hacía más de diez años, el eco lejano del estruendo de las armas se oía en Europa, el eco de las guerras coloniales de África y de las crisis marroquíes (1905 y 1911), el de la guerra ruso-japonesa de 1904, el de las guerras balcánicas. Los obreros de Europa confiaban en la Internacional para que la amenaza de un conflicto generalizado fuera lejana. Los contornos de la guerra venidera – prevista ya por Engels en 1887 [1] – se dibujaban con cada vez mayor claridad, año tras año, hasta el punto de que los Congresos de Stuttgart de 1907 y el de Basilea en 1912 la denunciaron claramente: no sería una guerra defensiva, sino una guerra de competencia imperialista, de pillaje y rapiña.

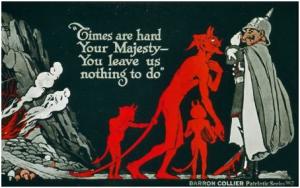

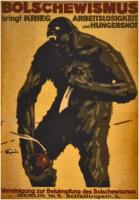

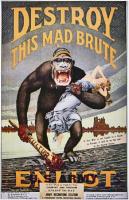

La Internacional y sus partidos miembros habían prevenido sin cesar a los obreros sobre el peligro, amenazando con derrocar a las clases dominantes si se atrevían a desafiar a la clase obrera, potente y organizada, dando rienda suelta a sus jaurías bélicas. Y, sin embargo, en agosto de 1914, la Internacional se desintegró, arrastrada cual hojarasca insignificante mientras, uno tras otro, sus líderes y diputados parlamentarios traicionaban sus solemnes promesas, votaban los créditos de guerra y convocaban a los obreros a la carnicería. [2]

¿Cómo pudo producirse semejante descalabro? Karl Kautsky, antes el teórico más conocido de la Internacional, hacía caer la responsabilidad sobre las espaldas en los obreros: "¿Quién se atreverá a afirmar que a 4 millones de proletarios alemanes conscientes les basta la orden de un puñado de parlamentarios para dar en 24 horas media vuelta a la derecha e ir totalmente en contra de sus objetivos de ayer? Si tal cosa fuera cierta, eso sería la prueba, naturalmente, de una horrible bancarrota no sólo de nuestro partido, sino también de las masas (subrayado por Kautsky). Si las masas fueran un rebaño de ovejas tan falto de carácter, podríamos dejar que nos enterrasen." [3] O sea, si cuatro millones de obreros alemanes se dejaron arrastrar por la fuerza a la guerra, lo fue por voluntad propia, y no tendría nada que ver con los parlamentarios que, con el apoyo de la mayoría de sus partidos, votaron los créditos de guerra y que, en Francia y Gran Bretaña se hicieron rápidamente un hueco en los gobiernos burgueses de unión nacional. A semejante excusa lamentable y cobarde, Lenin contestó sin rodeos: "Fíjense en esto: los únicos que podían expresar su actitud ante la guerra con cierta libertad (es decir sin ser inmediatamente detenidos) eran un "puñado de parlamentarios" (que votaron con toda libertad, haciendo uso de su derecho y que podían haber votado perfectamente en contra, por lo que ni siquiera en Rusia se maltrató, ni apaleó, ni siquiera se detuvo a ningún diputado), un puñado de funcionarios, de periodistas, etc.,.. Ahora, Kautsky, con toda nobleza, achaca a las masas su traición y la falta de carácter de esa capa social, de cuyos vínculos con la táctica y la ideología del oportunismo ¡ha escrito decenas de veces el propio Kautsky durante años y años!" [4]

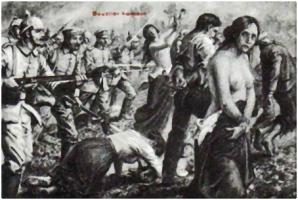

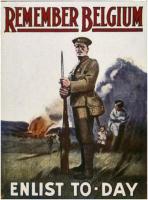

Traicionados por sus dirigentes, ante unas organizaciones suyas de lucha por la defensa de los obreros, que se trasmutan del día a la mañana en banderines de enganche para la carnicería mundial, los obreros, como individuos, se encuentran aislados y solos para poder encarar al todopoderoso aparato militar del Estado. Como lo escribiría más tarde un sindicalista francés: "Sólo puedo hacerme un reproche (...) y es, aún siendo antipatriota, antimilitarista, el haberme ido al frente como mis compañeros al cuarto día de la movilización. No tuve, y eso que no reconocía ni fronteras ni patria, la fuerza de carácter para no ir. Tuve miedo, esa es la verdad, de pelotón de ejecución. Miedo, sí,... Pero, allá, en el frente, pensando en mi familia, escribiendo en el fondo de la trinchera el nombre de mi mujer y de mi hijo, me decía: "¿Cómo es posible que yo, antipatriota, antimilitarista, yo que sólo reconocía la Internacional, acabe disparando contra mis camaradas de miseria o quizás muriendo contra mi propia causa, contra mis propios intereses, por los enemigos?" ". [5]

Los obreros, por Europa entera, tenían puesta su confianza en la Internacional, se habían creído las resoluciones contra la guerra venidera, adoptadas en varias ocasiones durante sus congresos. Habían confiado en la internacional, la expresión más elevada de la fortaleza de la clase obrera organizada, para aferrar el brazo criminal del imperialismo capitalista.

En julio de 1914, cuando ya se hacía cada vez más inminente la amenaza de guerra, el Buró de la Internacional Socialista (BSI) – el órgano que podía considerarse como lo más parecido a un órgano central de la Internacional – convocó una reunión de urgencia en Bruselas. Antes de la reunión, a los dirigentes de los partidos presentes les costaba creerse que una guerra generalizada hubiera podido estallar de verdad, pero en el momento en que el Buró se reunió, el 29 de julio, Austria-Hungría había declarado la guerra a Serbia imponiendo la ley marcial. Víctor Adler, presidente del partido socialdemócrata de Austria, intervino parar decir que su partido estaba en situación de impotencia, pues no se había previsto nada para resistir ni a la movilización ni a la propia guerra. No se había establecido ningún plan para que el partido entrara en la clandestinidad y prosiguiera su actividad ilegalmente. La discusión se perdió en deliberaciones sobre el cambio de lugar para el próximo congreso de la Internacional que se había previsto en Viena. Y no se planteó ninguna acción práctica. Olvidándose de todo lo que se había dicho en congresos anteriores, los dirigentes siguieron otorgando confianza a la diplomacia de las grandes potencias para impedir que estallara la guerra: o eran incapaces de ver que, esta vez, todas las potencias se inclinaban hacia la guerra o no querían verlo.

El delegado británico, Bruce Glasier[6], escribió que "aunque el peligro espantoso de una erupción generalizada de la guerra fuese el asunto principal de las deliberaciones, nadie, ni siquiera los representantes alemanes, parecía plantearse que pudiera haber una ruptura verdadera entre las grandes potencias, mientras no se hubieran agotado todos los recursos de la diplomacia." [7] Hasta el propio Jaurès declaró "el gobierno francés quiere la paz y trabaja para que se mantenga. El gobierno francés es el mejor aliado de la paz de este admirable gobierno inglés que ha tomado la iniciativa de la mediación". [8]

Tras la reunión del BSI, se reunieron miles de obreros belgas para escuchar las palabras de los dirigentes de la Internacional contra la amenaza de guerra. Jaurès, aclamado por los obreros, hizo uno de sus mejores discursos contra la guerra.

Pero hubo una oradora que se quedó notoriamente silenciosa: Rosa Luxemburg, la combatiente más clarividente y más indomable de todos, se negó a hablar, muy quebrantada por la abulia insensible y la auto-ilusión de todo lo que veía en su entorno; sólo ella era capaz de ver la cobardía y la traición que acabaría arrastrando a los partidos socialistas en el apoyo a las ambiciones imperialistas de sus gobiernos nacionales.

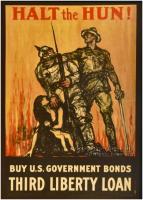

En cuanto se declararon las hostilidades, los traidores socialistas de todos los países beligerantes proclamaron que se trataba de una guerra "defensiva": en Alemania, la guerra era para defender la "cultura" alemana contra la barbarie cosaca de la Rusia zarista, en Francia era para defender la república francesa contra la autocracia prusiana, en Gran Bretaña para defender a "la pequeña Bélgica"[9]. Lenin echó por los suelos tales pretextos hipócritas, recordando a los lectores las solemnes promesas que los dirigentes de la Segunda Internacional habían hecho en el Congreso de Basilea en 1912, de oponerse no sólo a la guerra en general sino a esta guerra imperialista en particular cuyos preparativos había comprendido el movimiento obrero desde hacía tiempo: "La resolución de Basilea no habla de la guerra nacional, de la guerra popular, de las que ha habido ejemplos en Europa y que incluso fueron típicas del período 1789-1871, ni de la guerra revolucionaria –a la que nunca han renunciado los socialdemócratas-, sino de la guerra actual, desplegada en el terreno del “imperialismo capitalista’’ y de los "intereses dinásticos", en el terreno de la "política de conquista" de ambos grupos de potencias beligerantes, tanto del austro-alemán como del anglo-franco-ruso. Plejánov, Kautsky y compañía engañan lisa y llanamente a los obreros cuando repiten las mentiras interesadas de la burguesía de todos los países, la cual hace denodados esfuerzos por presentar esta guerra imperialista, colonial y expoliadora como una guerra popular, defensiva (para quienquiera que sea), y cuando buscan para justificarla ejemplos históricos de guerras no imperialistas." [10]

Sin centralización no hay acción posible

¿Cómo fue posible que la Internacional en la cual los obreros tenían puesta tanta confianza, se manifestara tan incapaz de actuar? En realidad, su capacidad de acción era más aparente que real: el BSI era un simple organismo de coordinación cuya función se limitaba en gran parte a organizar los congresos y servir de mediador en los conflictos posibles entre partidos socialistas o en el seno de éstos. Aunque el ala izquierda de la Internacional – en torno a Lenin y Luxemburg especialmente– consideraban que las resoluciones de los congresos contra la guerra eran compromisos de verdad, el BSI no tenía ningún poder para que se respetaran; no tenía la posibilidad de realizar una acción independiente de los partidos socialistas de cada país – menos todavía en contra de los deseos de éstos– y, en especial, de más poderoso de ellos: el partido alemán. De hecho, aunque la fundación de la Internacional fue en 1889, el BSI no se constituyó antes del Congreso de 1900: hasta entonces, la Internacional sólo existía de hecho durante las sesiones de los congresos. El resto del tiempo, no era mucho más que una red de relaciones personales entre los diferentes dirigentes socialistas, de entre los cuales muchos se conocían personalmente desde los años de exilio. Ni siquiera había una red formalizada de correspondencia. August Bebel incluso se había quejado a Engels en 1894 de que todos los lazos con los demás partidos socialistas estaban en manos de Wilhelm Liebknecht: "interesarse por las relaciones de Liebknecht en el extranjero es sencillamente imposible. Nadie sabe ni a quién escribe ni lo que escribe; de eso no habla con nadie". [11]

Es llamativo el contraste con la Primera Internacional (la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT). El primer acto de la AIT tras su fundación en 1864 en St Martin's Hall (Londres), una reunión compuesta en su mayoría de obreros británicos y franceses, fue formular un proyecto de programa organizativo y constituir un Consejo General – órgano centralizador de la Internacional. En cuanto se redactaron los estatutos, una gran cantidad de organizaciones en Europa (partidos políticos, sindicatos, cooperativas incluso) se unieron a la organización basándose en los estatutos de la AIT. A pesar de todas las intentonas de "La Alianza" de Bakunin por sabotear el Consejo General, elegido por los congresos de la AIT, ése poseía toda la autoridad de un verdadero órgano centralizador.

Ese contraste entre ambas Internacionales era producto de una situación histórica nueva y, de hecho, confirmaba las palabras premonitorias del Manifiesto comunista: "Aunque no por su contenido, en su forma la lucha del proletariado contra la burguesía es, por ahora, una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país debe acabar en primer término con su propia burguesía"[12]. Después de la derrota de la Comuna de París en 1871, el movimiento obrero entró en un período de fuerte represión, y disminuyó sobre todo en Francia –donde fueron asesinados o exiliados a los presidios de las colonias miles de comuneros– y en Alemania donde el SDAP (antecesor del SPD) tuvo que trabajar clandestinamente bajo las leyes antisocialistas de Bismarck. Quedó claro que la revolución no estaba de inmediato al orden del día como lo habían esperado muchos revolucionarios, incluidos Marx y Engels, durante los años 1860. Económica y socialmente, los treinta años entre 1870 y 1900 [13] serían un período de expansión masiva del capitalismo, tanto en su interior, con el crecimiento de la producción de masas et de la industria pesada a expensas de las clases artesanas, como al exterior del mundo capitalista con la expansión hacia nuevos territorios, tanto en la propia Europa como allende los mares, y en Estados Unidos en especial, y en una cantidad creciente de posesiones coloniales de las grandes potencias. Esto implicó un incremento enorme del número de obreros: durante ese período, la clase obrera pasaría de ser una masa amorfa de artesanos y campesinos desplazados a ser la clase del trabajo asociado capaz de afirmar su propia perspectiva histórica y defender sus intereses económicos y sociales inmediatos. Ese proceso, de hecho, ya había sido anunciado por la Primera Internacional: ‘‘Pero los señores de la tierra y los señores del capital se valdrán siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos. Muy lejos de contribuir a la emancipación del trabajo, continuarán oponiéndole todos los obstáculos posibles. (…) La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se han visto renacer simultáneamente estas aspiraciones y se han hecho esfuerzos simultáneos para reorganizar políticamente el partido de los obreros’’.[14]

Por su naturaleza misma, debido a las condiciones de la época, la autoformación de la clase obrera tomaría formas específicas en el desarrollo histórico de cada país, estando determinada por éste. En Alemania, los obreros lucharon primero en las difíciles condiciones de clandestinidad impuestas por las leyes antisocialistas de Bismarck bajo las cuales la única acción legal posible lo era en el parlamento, y donde los sindicatos se desarrollaron bajo la protección del partido socialista. En Gran Bretaña, que era en aquel entonces la potencia industrial europea más desarrollada, la derrota aplastante del gran movimiento del Chartismo en 1848 había hecho retroceder la acción política; la energía organizativa de los obreros se dedicó en gran parte a la edificación de sindicatos; los partidos socialistas permanecieron pequeños e insignificantes en la arena política. En Francia, el movimiento obrero estaba dividido entre marxistas (el "Partido obrero" de Jules Guesde fundado en 1882), blanquistas inspirados en la tradición revolucionaria de la gran Comuna de París (el "Comité revolucionario central" de Édouard Vaillant), reformistas (conocidos por el nombre de "posibilistas") y sindicatos, agrupados en la CGT y muy influidos por las ideas del sindicalismo revolucionario. Inevitablemente, todas las organizaciones luchaban por desarrollar la organización y la educación de los obreros y por adquirir derechos políticos y sindicatos contra sus clases dominantes respectivas y, por lo tanto, dentro del marco nacional.

El desarrollo de organizaciones sindicales de masas y de un movimiento político de masas participó igualmente en la definición de las condiciones en las que trabajaban los revolucionarios. Se había superado la antigua tradición blanquista (la idea de un grupo conspirativo de revolucionarios profesionales que toman el poder con el apoyo más o menos pasivo de las masas), sustituida por la idea de la necesidad de construir organizaciones de masas, unas organizaciones que debían trabajar obligatoriamente en cierto marco legal. El derecho a organizarse, a celebrar asambleas, el derecho a la libre expresión, todo ello era de interés vital para el movimiento de masas: inevitablemente, todas esas reivindicaciones se planteaban, una vez más, en el marco específico de cada nación. Un solo ejemplo: mientras que los socialistas franceses podían tener diputados elegidos en el parlamento de la república, el cual poseía entonces un poder legislativo efectivo, en Alemania, el gobierno no dependía del Reichstag (el parlamento imperial), sino de las decisiones autocráticas del Káiser en persona. Era pues mucho más fácil para los alemanes mantener una postura de rechazo riguroso de alianza con los partidos burgueses, pues era poco probable que la ocasión se presentara de hacerlo; pero pudo comprobarse lo frágil que era esa posición de principio cuando se considera cómo la desdeñaba el SPD en la Alemania del Sur, cuyos diputados votaron regularmente a favor de los presupuestos presentados en los Landtags (parlamentos) regionales.

Sin embargo, a medida que los movimientos obreros en varios países emergían de un período de reacción y derrota, la naturaleza por definición internacional del proletariado fue reafirmándose. En 1887, se celebró el Congreso del Partido alemán en Saint Gallen, Suiza, donde se tomó la iniciativa de organizar un congreso internacional; el mismo año, la asamblea del Trade Unions Congress (TUC) británico en Swansea votó a favor de una conferencia internacional que defendiera la jornada de ocho horas[15]. Esto desembocó en una reunión preliminar, en noviembre de 1888 en Londres, a invitación del comité parlamentario del TUC, a la que asistieron delegados de varios países, pero ninguno de Alemania. Esas dos iniciativas simultaneas hicieron rápidamente aparecer una escisión fundamental en el seno del movimiento obrero, entre reformistas dirigidos por los sindicatos británicos y los posibilistas franceses, por un lado, y los marxistas revolucionarios, por otro, cuya organización más importante era el SDAP de Alemania (los sindicatos británicos se oponían de hecho a toda participación en iniciativas tomadas por organizaciones políticas).

En 1889 (100º aniversario de la Revolución Francesa, que había sido siempre une referencia para todos aquellos que aspiraban a derrocar el orden existente) hubo no uno sino dos congresos obreros internacionales en París: el primero convocado por los posibilistas franceses, el segundo por el Partido Obrero Marxista[16] de Jules Guesde. El declive sucesivo de los posibilistas hizo que el congreso marxista (llamado de “Petrelle”, por el lugar donde se celebró) se consideró después como Congreso de fundación de la Segunda Internacional. El Congreso estuvo marcado, inevitablemente, por la inexperiencia y mucha confusión: sobre la cuestión muy controvertida de la validación de los mandatos de los delegados, así como sobre las traducciones de las que se encargaban los miembros disponibles de aquella asamblea políglota[17]. Lo principal del Congreso no fueron pues sus decisiones prácticas sino, y ante todo, el que hubiera tenido lugar y, después, la personalidad de los delegados. De Francia acudieron los yernos de Marx, Paul Lafargue y Charles Longuet, y Edouard Vaillant, héroe de la Comuna; de Allemania, Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Edouard Bernstein y Clara Zetkin ; de Gran Bretaña, el representante más conocido era William Morris, lo cual daba ya de por sí una idea del atraso del socialismo británico pues los miembros de la Socialist League sólo eran pocos cientos. Un momento fuerte del Congreso fue el abrazo entre los presidentes Vaillant y Liebknecht, concreción de la fraternidad internacional de los socialistas franceses y alemanes.

En su evaluación de la Internacional, escrita en 1948, la Izquierda Comunista de Francia tuvo razón en dar dos características. Primero, la IIª Internacional "marcó la etapa de diferenciación entre la lucha económica de los asalariados y la lucha política social. En aquel período de pleno florecimiento de la sociedad capitalista, la IIª Internacional fue la organización de la lucha por reformas y conquistas políticas, representó la afirmación política del proletariado" Y al mismo tiempo, el que la Internacional se fundara explícitamente como organización revolucionaria marxista “determinó una etapa superior en la delimitación ideológica en el seno del proletariado, precisando y elaborando las bases teóricas de su misión histórica revolucionaria"[18].

El Primero de Mayo y la dificultad de la acción unificada

Se fundó la Segunda Internacional, sí, pero no poseía todavía una estructura organizativa permanente. Sólo existía durante los congresos, de modo que no tenía medio alguno para hacer aplicar las resoluciones adoptadas en ellos. Ese contraste entre la unidad internacional aparente y la práctica de los particularismos nacionales se hizo evidente en la campaña por la jornada de ocho horas, centrada en la manifestación del Primero de Mayo, que era una de las principales preocupaciones de la Internacional en los años 1890.

La resolución más importante del Congreso de 1889 fue sin duda la propuesta por el delegado francés Raymond Lavigne: los obreros de todos los países debían comprometerse en la campaña por la jornada de ocho horas, decidida en San Luis (Misuri, EEUU) por el Congreso de la Federación Estadounidense del Trabajo (American Federation of Labor, AFL) en 1888, organizando manifestaciones de masas y un paro de trabajo cada año el Primero de Mayo. Apareció rápidamente, sin embargo, que los socialistas y los sindicatos tenían, según los países, una idea muy diferente del significado de las celebraciones del Primero de Mayo. En Francia, en parte a causa de la tradición sindicalista revolucionaria de los sindicatos, el Primero de Mayo se convertiría pronto en una fecha de manifestaciones masivas, que desembocaban en enfrentamientos con la policía: en 1891, en Fourmies, norte de Francia, las tropas dispararon contra una manifestación obrera, matando a diez personas entre las que había niños. En Alemania, en cambio, les difíciles condiciones económicas instigaban a los patronos a transformar las huelgas en lock-out, lo cual se combinaba con las reticencias de sindicatos y SPD a aceptar que una intervención exterior a Alemania dictaminara su acción, por mucho que tal resolución procediera de la Internacional; existía pues una fuerte tendencia a no aplicar la resolución y limitarse a organizar mítines al final de la jornada de trabajo. Y los sindicatos británicos compartían tales reticencias.

El que el Partido socialista más poderoso de Europea se echara atrás de esa manera, alarmó a franceses y austriacos, de modo que en el Congreso de la Internacional en 1893 en Zúrich, el dirigente socialista austriaco Víctor Adler, propuso una nueva resolución que insistía en que el Primero de Mayo debía ser la ocasión de un verdadero paro de trabajo: se adoptó la resolución contra los votos de la mayoría de delegados alemanes.

Sólo tres meses más tarde, el Congreso del SPD en Colonia redujo el alcance de la resolución de la Internacional, declarando que no debía aplicarse sino por las organizaciones que consideraban que era posible parar el trabajo.

La historia de cesar el trabajo el Primero de Mayo ilustra dos aspectos importantes que definieron la capacidad – o la incapacidad – de la Internacional para actuar como un cuerpo único. Por un lado, era evidente que lo que era posible en un país no lo era necesariamente en otro: el propio Engels tenía dudas sobre las resoluciones relativas al Primero de Mayo precisamente por esa razón, temiendo que los sindicatos alemanes se desprestigiaran comprometiéndose con acciones que no podrían cumplir. Por otro lado, la acción en el marco nacional, combinada con los efectos disolventes del reformismo y del oportunismo en el seno del movimiento, tendía a que los partidos y los sindicatos nacionales acabaran estando recelosos de sus prerrogativas: esto era especialmente cierto con las organizaciones alemanas, pues al ser el partido más importante de todos, tenía más reticencias todavía a que partidos más pequeños le dictaran sus orientaciones, los cuales partidos lo que deberían hacer es seguir el ejemplo del partido alemán, como así pesaban los dirigentes de éste.

Las dificultades habidas en este primer intento de acción internacional unida eran mal presagio para el futuro, cuando la Internacional habría de encarar situaciones mucho más importantes.

La ilusión de lo inevitable

En la reunión de la sala Pétrelle, no sólo se fundó la Internacional, también se fundó como organización marxista. En sus inicios, en el marxismo de la Segunda Internacional, dominado por el partido alemán, en particular, por Karl Kautsky, responsable de la revista teórica del SPD, Neue Zeit, había una tendencia muy marcada de un materialismo histórico que defendía que era inevitable la transformación del capitalismo en socialismo. Esto ya era evidente en la inesperada critica de Kautsky a la propuesta de programa del SPD hecha por le Vorstand (comité ejecutivo del Partido) que debía adoptarse en el Congreso de Erfurt de 1891. En un artículo publicado en Neue Zeit, Kautsky describía el comunismo como "una necesidad directamente resultante de la tendencia histórica de los métodos de producción capitalistas" y criticaba la propuesta del Vorstand (redactada por el dirigente más veterano de SPD, Wilhelm Liebknecht), haciendo proceder el comunismo "no de las características de la producción actual sino de las características de nuestro partido (…) La concatenación del pensamiento en la propuesta del Vorstand es la siguiente: los métodos actuales de producción crean condiciones insoportables; debemos pues eliminarlas. (…) A nuestro parecer, la concatenación correcta es: los métodos actuales de producción crean condiciones insoportables; pero también crean la posibilidad y la necesidad del comunismo." [19] Finalmente, la propuesta de Kautsky de insistir en la "necesidad inherente" del socialismo quedó integrada en el preámbulo teórico del Programa de Erfurt[20].

Es cierto que la evolución del capitalismo hace posible el comunismo. Es también una necesidad para la humanidad. Pero en la idea de Kautsky, también aparece como algo inevitable: el crecimiento de los sindicatos, las clamorosas victorias electorales de la socialdemocracia, todo aparecía como el fruto de una fuerza irresistible, previsible, con une precisión científica. En 1906, tras la revolución rusa de 1905, Kautsky escribía que ‘‘no debe preverse una coalición de potencias europeas contra la Revolución. (…) No habrá pues una coalición contra la Revolución” [21]. En su polémica con Pannekoek y Luxemburg, titulada La nueva táctica, argumenta así: "Pannekoek ve como una consecuencia natural de la exacerbación de los conflictos de clase que acaben siendo destruidas las organizaciones proletarias, a las que ni el derecho ni la ley ya no protegerán. (…) Sin duda, la tendencia, la aspiración a destruir las organizaciones proletarias aumenta en el adversario a medida que esas organizaciones se refuerzan y se hacen peligrosas para el orden existente. Pero también aumenta entonces la capacidad de resistencia de esas organizaciones, incluso, en muchos aspectos, su carácter irremplazable. Privar al proletariado de toda posibilidad de organizarse es algo que se ha hecho imposible en los países capitalistas desarrollados (…) De modo que hoy no puede destruirse la organización proletaria sino es provisionalmente…" [22]

Durante los últimos años del siglo XIX, cuando todavía el capitalismo era ascendente – beneficiándose de la gran expansión y prosperidad de lo que después se llamaría La Belle époque en contraposición al periodo de posguerra del 1914-18 – la idea de que el socialismo debería ser el resultado natural e inevitable del capitalismo fue sin lugar a dudas un manantial de pujanza para la clase obrera. Eso daba una perspectiva y un significado históricos a la meticulosa tarea de construir las organizaciones sindicales y el partido, proporcionando así a los obreros una gran confianza en sí mismos, en su lucha y en su porvenir – una confianza en el porvenir que es una de las diferencias más impresionantes en la clase obrera entre el principio del s. XX y el principio de este siglo XXI..

Pero la historia no progresa de manera lineal y lo que fue una fuerza de los obreros cuando estaban construyendo sus organizaciones, iba a transformarse en peligrosa fragilidad. La ilusión en lo inevitable del paso al socialismo, la idea de que pudiera alcanzarse de manera gradual mediante la edificación de organizaciones obreras hasta que, casi con toda facilidad, pudiera sencillamente ocupar el lugar dejado vacante por una clase capitalista cuya "propiedad privada de los medios de producción se ha hecho inconciliable con un empleo aceptable y con el pleno desarrollo de dichos medios de producción" (Programa de Erfurt), ocultaba el hecho de que en el capitalismo del s. XX se estaba produciendo una transformación profunda. El significado de ese cambio de condiciones, en especial para la lucha de clases, apareció de manera explosiva en la revolución rusa de 1905: surgieron, de repente, nuevos métodos de organizarse y de organizar la lucha – los soviets y la huelga de masas. Mientras que la izquierda del SPD –Rosa Luxemburg, sobre todo, en su folleto Huelga de masas, partido y sindicatos – comprendió lo que significaban las nuevas condiciones e intentó estimular el debate en el partido alemán, la derecha y los sindicatos hicieron todo lo que pudieron por impedir que se discutiera sobre huelga de masas, y en el SPD, se hacía cada vez difícil publicar artículos en la prensa del partido sobre tal tema.

En el centro y la derecha del SPD, la confianza en el futuro se había transformado en una ceguera tal que en 1909, Kautsky escribía: "Ahora, el proletariado se ha vuelto tan poderoso que puede encarar una guerra con una confianza mayor. Ya no podemos hablar de revolución prematura, pues el proletariado ya ha adquirido una fuerza tan grande sobre la base legal actual que lo que se puede esperar es que la transformación de esa base legal cree las condiciones para un progreso subsiguiente.(…) Si, a pesar todo, estallara la guerra, el proletariado es la única clase que podría esperar tranquilamente su conclusión". (El camino del poder)

La unidad oscurece la división

En el Manifiesto comunista, Marx recuerda que "la condición natural" de los obreros bajo el capitalismo es la competencia entre ellos y la atomización de los individuos: sólo es en la lucha donde pueden realizar una unidad, la cual es, por sí misma, la condición previa vital para que la lucha obtenga resultados. No es casualidad si en la mayoría de las banderolas sindicales del s. XIX estaba inscrita la consigna "la unidad es la fuerza"; la consigna expresaba la conciencia que los obreros tenían de que la unidad era algo por lo que había que luchar, algo que había que proteger cuidadosamente una vez alcanzada.

El esfuerzo por buscar la unidad existe dentro de las organizaciones políticas y entre ellas, puesto que no tienen intereses distintos que defender, ni para sí mismas ni con relación a la clase misma. Es de lo más natural que ese esfuerzo por la unidad tenga su más alta expresión en los momentos históricos en los que la lucha de la clase se está desarrollando hasta el punto de que es posible crear un partido internacional: la AIT en 1864, la Segunda Internacional en 1889, la Tercera Internacional en 1919. Las tres Internacionales expresan la unificación política creciente en la clase obrera: mientras que la AIT tenía en su seno una amplia gama de posiciones políticas – desde proudhonianos y blanquistas hasta marxistas, pasando por los lassallianos– la IIª Internacional se declaró marxista y el objetivo de las 21 condiciones de adhesión a la Tercera Internacional era explícitamente restringir sus participantes a comunistas y revolucionarios corrigiendo precisamente los factores que habían causado la quiebra de la Segunda, en particular la ausencia de toda autoridad centralizadora capaz de tomar decisiones para el conjunto de la organización.

Todas las Internacionales fueron, sin embargo, auténticos espacios de debate y de lucha ideológica, incluida la Tercera: de ello es, por ejemplo, testimonio la polémica de Lenin contra el ala izquierda y su respuesta a Herman Gorter.

La IIª Internacional dedicó grandes esfuerzos a la unidad de los diferentes partidos socialistas, basándose en que había un solo proletariado en cada país, con los mismos intereses de clase, de modo que debía haber un único partido socialista. Hubo esfuerzos constantes por mantener la unidad entre mencheviques y bolcheviques rusos después de 1903, pero el problema principal durante los primeros años de la Internacional fue la unificación de los diferentes partidos franceses. Esto alcanzó su punto álgido en 1904 en el Congreso de Ámsterdam donde Jules Guesde presentó una resolución que no era en realidad sino una traducción de la adoptada el año anterior por el SPD en Dresde, que condenaba "las tácticas revisionistas [cuyo resultado] sería que en lugar de un partido que luchara por la transformación más rápida posible de la burguesa existente en un orden social socialista, o sea revolucionario en el mejor sentido de la palabra, el partido acabaría siendo un partido que se contentaría con reformar la sociedad burguesa"[23]. Era una condena explícita de la entrada de Millerand [24] en el gobierno e implícita del reformismo del Partido socialista francés de Jean Jaurès. La moción de Guesde fue adoptada por gran mayoría. El Congreso prosiguió adoptando por unanimidad una moción que exigía la unificación de los socialistas franceses: en abril siguiente, el Partido socialista y el Partido obrero se unieron formando la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO). Fue una marca de honradez por parte de Jaurès el haber aceptado el voto de la mayoría, dejando de lado sus convicciones profundas [25] en nombre de la unidad de la Internacional[26]. Fue en aquel momento cuando, sin duda, la Internacional fue más capaz de imponer el principio de unidad de acción sobre sus partidos miembros.

La unidad de acción, tan necesaria para el proletariado como clase, puede ser un arma de doble filo en momentos de crisis. Y la Internacional estaba precisamente entrando en un período de crisis con el aumento de las tensiones entre potencias imperialistas y la amenaza de guerra que se estaba acercando. Como escribía Rosa Luxemburg: "Al ocultar las contradicciones con la “unidad” artificial de enfoques incompatibles, lo único que ocurre es que las contradicciones acaban llegando a un punto álgido hasta que estallan violentamente tarde o temprano en una escisión (...) Quienes proponen divergencias de ideas, quienes combaten las opiniones divergentes, están trabajando por la unidad del partido. En cambio, quienes ocultan las divergencias están laborando por una escisión real en el partido." [27]

En ningún lugar aparece ese peligro con más evidencia que en las resoluciones adoptadas contra la amenaza inminente de la guerra. Los últimos párrafos de la resolución de Stuttgart de 1907 dicen: "Si hay amenazas de que estalle una guerra, el deber de las clases trabajadoras de los países implicados y de sus representantes en los parlamentos, apoyados por la acción coordinada del Buró Socialista Internacional, es unir todos sus esfuerzos por impedir el estallido de la guerra por los medios que les parezcan más eficaces, los cuales, naturalmente, varían según la intensidad de la lucha de la clase y la de la situación política general.

En caso de que, a pesar de todo, estallara la guerra, es su deber intervenir para ponerle fin rápidamente, y por todos los medios utilizar la crisis política y económica creada por la guerra para despertar a las masas y precipitar la caída de la dominación de clase capitalista."

El problema es que esa resolución no dice nada sobre los medios con los que los partidos socialistas deberían intervenir en la situación: solo se dice "los medios que les parezcan más eficaces", lo cual dejaba ocultas tres cuestiones de primera importancia.

La primera era la huelga de masas que la izquierda del SPD no cesó de plantear una y otra vez desde 1905 contra la oposición determinada, y lograda con creces, por parte de los oportunistas en el partido y en la dirección sindical. Los socialistas franceses, Jaurès en particular, eran fervientes defensores de la huelga general como medio de impedir la guerra, aunque lo que entendían como huelga general era la organizada por los sindicatos según un modelo sindical y no el surgimiento masivo de autoactividad del proletariado que defendía Rosa Luxemburg, en un movimiento que le Partido debía estimular pero no lanzar de manera artificial. Es de señalar que un intento conjunto del francés Edouard Vaillant y del escocés Keir Hardie en el Congreso de Copenhague de 1910 para que se adoptara una resolución que comprometía a la Internacional a lanzar una acción de huelga general en caso de guerra, fue rechazada por la delegación alemana.

La segunda era la actitud que los socialistas de cada país tenían que adoptar si su país era atacado: era un problema crítico, pues en la guerra imperialista, uno de los beligerantes aparece siempre como "el agresor" y el otro como "el agredido". La época de las guerras nacionales progresistas no era lejana y las causas nacionales como las de la independencia de Polonia o Irlanda seguían estando al orden del día socialista: el SDKPiL [28] de Rosa Luxemburg era muy minoritario, incluso en la izquierda de la Internacional, en su oposición a la independencia de Polonia. En la tradición francesa, la memoria de la Revolución Francesa y de la Comuna de París estaba todavía muy viva y se tenía tendencia a identificar la revolución a la nación: de ahí la toma de posición de Jaurès de que "la revolución es necesariamente activa. Y no puede serlo más que defendiendo la existencia nacional que le sirve de base"[29]. Para los alemanes, el peligro de la Rusia zarista como apoyo “bárbaro” a la autocracia prusiana era también un artículo de fe; en 1891, Bebel escribía que "el suelo de Alemania, la patria alemana nos pertenece así tanto a las masas como a los demás. Si a Rusia, esa campeona del terror y de la barbarie, se le ocurriera atacar Alemania (…), estamos tan concernidos como quienes dirigen Alemania". [30]

Finalmente, a pesar de todas sus declaraciones sobre las acciones proletarias que realizarían contra la guerra, los dirigentes de la Internacional (con excepción de la izquierda) seguían creyendo en la diplomacia des clases burguesas para preservar la paz. De ahí que en el Manifiesto de Basilea en 1912 se declaraba: "Recordemos a los gobiernos que en las condiciones actuales en Europa y con el estado de ánimo de la clase obrera, no pueden desencadenar la guerra sin ponerse a sí mismos en peligro", y, al mismo tiempo, se podía "considerar que los mejores medios [para superar la hostilidad entre Gran Bretaña y Alemania] deben ser la conclusión de un acuerdo entre Alemania e Inglaterra sobre la limitación de armamentos navales y la abolición del derecho a botín de guerra". Se llamaba a las clases obreras a hacer agitación por la paz, no a prepararse para un derrocamiento revolucionario del capitalismo, única garantía para la paz: "¡El Congreso os llama a vosotros, proletarios y socialistas de todos los países, a hacer oír vuestra voz en esta hora decisiva! (…) a estar vigilantes para que los gobiernos estén siempre conscientes de la vigilancia y de la voluntad apasionada de paz del proletariado! Al mundo capitalista de la explotación y de la matanza de masas, opongamos el mundo proletario de la paz y la fraternidad de los pueblos!"

La unidad de la Internacional, de la que dependían todas las esperanzas de acción unida contra la amenaza de guerra, estaba así basada en una ilusión. La Internacional estaba en realidad dividida entre un ala derecha y un ala izquierda, lista la derecha, cuando no impaciente, para hacer causa común con la clase dominante en defensa de la nación, y la izquierda preparándose para una respuesta a la guerra con el derrocamiento revolucionario del capital. En el siglo XIX, era todavía posible para la derecha y la izquierda coexistir en el movimiento obrero y participar en la organización de los obreros como clase consciente de sus propios intereses; con el inicio de la "época de guerras y de revoluciones", tal unidad se había vuelto imposible.

Jens, diciembre de 2014

[1] "De ocho a diez millones de soldados se aniquilarán mutuamente y devastarán toda Europa como nunca lo han hecho las plagas de langosta. La devastación causada por la guerra de los Treinta Años, reducida a un plazo de tres o cuatro años y extendida a todo el continente; el hambre y las epidemias; el embrutecimiento general, tanto de las tropas como de las masas populares, provocado por la extrema miseria; el desorden irremediable de nuestro mecanismo artificioso en el comercio, en la industria y en el crédito que acabará en una bancarrota general; el derrumbamiento de los viejos Estados y de su sabiduría estatal rutinaria, derrumbamiento tan grande que las coronas rodarán por docenas en las calles y no habrá quién las recoja; es absolutamente imposible prever cómo acabará todo esto y quién será el vencedor en esta contienda; pero el resultado es absolutamente indudable: el agotamiento general y la creación des condiciones necesarias para la victoria definitiva de la clase obrera." Prólogo de Engels al folleto de Sigismund Borkheim, citado por Lenin en, "Palabras proféticas", Pravda n°133, 2 julio de 1918 (Obras escogidas en doce tomos, tomo VIII, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08... [3]).

[2] La Socialdemocracia serbia, cuyos diputados se negaron a apoyar la guerra, a pesar de las bombas que caían sobre Belgrado, fue una notoria excepción.

[3] Citado por Lenin en La bancarrota de la IIª Internacional, c. VI (Obras completas, Tomo 21). Y en el vol. 5 de Obras escogidas [https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas05... [4]]

[4] Ídem.

[5] Citado por Édouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier (1871-1936), tome II [5]. Versión electrónica (en francés) puesta en línea por la Biblioteca Paul-Émile-Boulet de la Universidad de Québec en Chicoutimi. p. 155.

[6] Miembro del Consejo nacional del Partido Laborista Independiente (Independent Labour Party), opuesto a la Primera Guerra mundial, cayó enfermo de un cáncer en 1915 y quedó incapacitado para desempeñar un papel activo contra la guerra.

[7] Citado por James Joll, The Second International, Routledge & Kegan Paul, 1974, p.165.

[8] Citado por James Joll, ídem., p. 165 et dormirajamais.org/jaures-1 [6]. Lo que Jaurès no sabía, pues regresará a París el 29 julio, es que el presidente francés, Raymond Poincaré, había viajado a Rusia en donde lo hizo todo por apoyar la determinación rusa de entrar en guerra; a su regreso a París, Jaurès cambió de punto de vista sobre las intenciones del gobierno francés, en los días que precedieron su asesinato.

[9] La clase dominante británica podría llevarse la palma de la hipocresía pues la invasión de Bélgica, para atacar Alemania, ¡formaba parte de sus propios planes!.

[10] La bancarrota de la IIª Internacional, ídem, c. I.

[11] Citado por Raymond H Dominick, Wilhelm Liebknecht, University of North Carolina Press, 1982, p.344.

[12] C. I, "Burgueses y proletarios". [Ed. bilingüe, Crítica]

[13] Tal expansión económica iba a seguir hasta la guerra.

[14]‘‘Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores’’, 1864.

[15] Joll, ob. cit., p. 28.

[16] Entre tanto, el partido había tomado el nombre de Partido Obrero Francés.

[17] Las dificultades de traducción recuerdan mucho las de los primeros congresos de la CCI…

[18] ‘‘Sobre la naturaleza y la función del partido político del proletariado” (Internationalisme – oct. de 1948), https://es.internationalism.org/revistainternacional/201410/4055/sobre-l... [7]

[19] Voir Raymond H. Dominick, Wilhelm Liebknecht, 1982, University of North Carolina Press, p361.

[20] Traducido de la versión francesa https://www.marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm [8]

[21] Traducido de la versión francesa: "Ancienne et nouvelle révolution", 9 de diciembre de 1905, https://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1905/12/kautsky_19051209... [9]

[22] Trad. de la versión francesa de "La nouvelle tactique", Neue Zeit, 1912 (en Socialisme, la voie occidentale, PUF 1983, p. 360)

[23] Citado por Joll, ob.cit., p. 122.

[24] Alexandre Millerand estaba asociado a Clémenceau y fue el árbitro del conflicto social de Carmaux de 1892 [localidad del Suroeste de Francia, conocido por las históricas huelgas mineras de 1892. Los obreros fueron defendidos por Jean Jaurès]. Millerand fue elegido en el parlamento en 1885 como socialista radical y se preveía que fuera el dirigente de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de Francia de Jaurès. En 1899 entró en el gobierno de Waldeck-Rousseau del que se suponía que iba a defender la República francesa contra las amenazas de monárquicos y militares anti-Dreyfus – aunque, en realidad, esta amenaza era dudosa y merecía un debate como lo subrayó Rosa Luxemburg. Según Jaurès y el propio Millerand, éste entró en el gobierno por iniciativa propia, sin consultar al partido. Este caso causó un escándalo enorme en la Internacional, primero porque, como ministro, compartía la responsabilidad colectiva de la represión de los movimientos obreros y, además, porque uno de sus colegas ministros era el general Galliffet, el que había dirigido la matanza de la Comuna de París en 1871.

[25] Cuales quiera que fueran sus desacuerdos con la manera con la que Millerand entró en el gobierno, Jaurès era un reformista honrado, profundamente convencido de la necesidad para la clase obrera de utilizar la vía parlamentaria para arrancar reformas a la clase dominante.

[26] No fue así con A. Briand y R.Viviani que prefirieron dejar el partido a abandonar la perspectiva de una cartera ministerial.

[27] "Unser leitendes Zentralorgan", Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, Bd. 1/1, p. 558 (citado en nuestro artículo sobre la degeneración del SPD).

[28] Socialdemocracia del Reino de Polonia y Lituania.

[29] Citado por Joll, ídem, p. 115

[30] Ídem., page 114

Acontecimientos históricos:

- Iª Guerra mundial [10]

Rubric:

Conferencia internacional extraordinaria de la CCI: la "noticia" de nuestra desaparición es un tanto exagerada

- 4017 reads

En mayo pasado, la CCI mantuvo una conferencia internacional extraordinaria. Desde hacía algún tiempo, se había ido desarrollando una crisis cuyo foco se centraba en nuestra sección más antigua, la sección en Francia. La convocatoria de una conferencia extraordinaria, además de los congresos internacionales regulares de la CCI, se juzgó necesaria ante la necesidad vital de comprender a fondo la naturaleza de esta crisis y desarrollar los medios para superarla.

En mayo pasado, la CCI mantuvo una conferencia internacional extraordinaria. Desde hacía algún tiempo, se había ido desarrollando una crisis cuyo foco se centraba en nuestra sección más antigua, la sección en Francia. La convocatoria de una conferencia extraordinaria, además de los congresos internacionales regulares de la CCI, se juzgó necesaria ante la necesidad vital de comprender a fondo la naturaleza de esta crisis y desarrollar los medios para superarla.

La CCI ya convocó conferencias internacionales extraordinarias en el pasado, en 1982 y 2002, en acuerdo con nuestros Estatutos que las prevén cuando los principios fundamentales de la CCI se encuentran en peligro.[1]

Todas las secciones internacionales de la CCI mandaron delegaciones a esa 3ª Conferencia extraordinaria, participando activamente en los debates. Las secciones que no pudieron asistir a ella (debido al fortificación “Schengen” de la Unión Europea) enviaron a la Conferencia tomas de posición sobre informes y resoluciones discutidos.

Las crisis no son necesariamente mortales

Quizás los contactos y simpatizantes se hayan alarmado con tales noticias; quizás, sin duda, a los enemigos de la CCI les hayan producido un cosquilleo de contento. Algunos de éstos ya están incluso convencidos de que ésta es nuestra crisis “postrera”, signo anunciador de nuestra de desaparición. Ya habían hecho ese tipo de predicciones en las crisis anteriores de nuestra organización. Tras la crisis de 1981-82 (hace 32 años) ya respondimos a nuestros detractores, y lo volvemos a hacer hoy, recordando aquella frase de Mark Twain: "¡La noticia de nuestra muerte es un tanto exagerada!”

Las crisis no son necesariamente el signo de un hundimiento inminente o irremediable. Al contrario, la existencia de crisis puede ser la expresión de una resistencia sana a un proceso subyacente que se hubiera desarrollado lenta e insidiosamente hasta el momento en que estalla y que si hubiera seguido su curso podría haber acabado en naufragio. Las crisis pueden ser así el signo de una reacción frente al peligro y de lucha contra debilidades graves que llevarían al desmoronamiento. De modo que una crisis también puede ser saludable. Puede ser un momento crucial, una ocasión de ir a la raíz de las dificultades graves, identificar sus causas profundas para así poder superarlas. Lo cual permitirá, al fin y al cabo, que la organización se fortalezca, que sus militantes se forjen para batallas venideras.

En la Segunda Internacional, (1889-1914), al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) se le conocía por haber atravesado una serie de crisis de y de escisiones, por lo que los demás lo miraban con cierto desprecio, especialmente los partidos más importantes de la Internacional, como el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), el cual parecía acumular los éxitos con un incremento constante de miembros y de resultados electorales. Y sin embargo, las crisis del partido ruso y la lucha llevada a cabo por su ala bolchevique por superar esas crisis y sacar las lecciones, reforzaron la minoría revolucionaria preparándola para erguirse contra la guerra imperialista en 1914 y ponerse en la vanguardia de la revolución de octubre en 1917. Y, al contrario, la unidad de fachada y la "calma" en el SPD (que sólo ponían en entredicho algunos “perturbadores” como Rosa Luxemburg) acabó en hundimiento total e irrevocable en 1914 con la traición absoluta de sus principios internacionalistas frente a la Primera Guerra mundial.

En 1982, la CCI identificó su propia crisis (provocada por un desarrollo de confusiones izquierdistas y activistas que permitieron a un tal Chénier[2] causar estragos considerables en nuestra sección en Gran Bretaña). La CCI sacó entonces lecciones para restablecer más en profundidad sus principios sobre su función y su funcionamiento[3]. Fue precisamente tras esa crisis cuando la CCI adoptó sus Estatutos actuales.

El Partido Comunista Internacional "bordiguista" (Programa comunista) que era entonces el grupo más importante de la Izquierda comunista conoció dificultades similares aunque más graves todavía; en cambio ese grupo no fue capaz de sacar lecciones de tal situación acabando por derrumbarse cual castillo de naipes, perdiendo casi todas sus secciones y miembros (Ver Revista internacional n°32: "Convulsiones en el medio revolucionario").

Además de identificar sus propias crisis, la CCI se apoyó en otro principio legado por la experiencia bolchevique: dar a conocer las circunstancias y las lecciones de sus crisis internas para así contribuir en el esclarecimiento más amplio (contrariamente a los demás grupos revolucionarios que ocultan al proletariado la existencia de sus crisis internas). Estamos convencidos de que los combates para superar las crisis internas de las organizaciones revolucionarias permiten que emerjan más claramente verdades y principios generales de la lucha por el comunismo.

En el Prólogo de Un paso adelante, dos pasos atrás, en 1904, Lenin escribía: "[Nuestros adversarios] con muecas de alegría maligna siguen nuestras discusiones; procurarán, naturalmente, entresacar para sus fines algunos pasajes aislados de mi folleto, consagrado a defectos y deficiencias de nuestro partido. Los socialdemócratas rusos están ya lo bastante fogueados en el combate para no dejarse turbar por semejantes alfilerazos y para continuar, pese a ellos, su labor de autocrítica poniendo despiadadamente al descubierto sus propias deficiencias, que de un modo necesario e inevitable serán corregidas por el desarrollo del movimiento obrero. ¡Y que ensayen los señores adversarios a describirnos un cuadro de la situación efectiva de sus “partidos” que se parezca, aunque sea de lejos, al que brindan las actas de nuestro II Congreso! [4]

Como Lenin, nosotros pensamos que, a pesar del gozo que nuestras dificultades provoca en nuestros enemigos (que ellos interpretan con sus cristales deformantes), los revolucionarios de verdad aprenden de sus errores y salen reforzados de ellos.

Por ello publicamos aquí, aunque sea algo breve, una presentación de la evolución de esta crisis en la CCI y del papel que ha tenido nuestra Conferencia extraordinaria para encararla.

La naturaleza de la crisis actual de la CCI

El epicentro de la crisis actual de la CCI fue el resurgimiento, en el seno de su sección en Francia, de una campaña de denigración, ocultada al conjunto de la organización, contra una camarada a la que se “demonizó” hasta el punto que un militante consideraba incluso que su presencia en la organización era un estorbo en su desarrollo). Es evidente que la existencia de tales prácticas de estigmatización de un chivo expiatorio – sobre el que recaería toda la responsabilidad de todos los problemas que haya tenido la organización – es algo intolerable en una organización comunista que debe rechazar por completo ese acoso endémico que existe en la sociedad capitalista resultante de la moral burguesa que consiste en cada uno para sí y dios para todos. Las dificultades de la organización son responsabilidad de toda la organización. La campaña oculta de ostracismo hacia un miembro de la organización pone en peligro el principio mismo de la solidaridad comunista en el que se ha fundado la CCI.

No podíamos contentarnos con poner fin a tal campaña cuando apareció a pleno día tras su puesta en evidencia por el órgano central de la CCI.

No es el tipo de acontecimiento que puede quitarse de encima como si fuera algo simplemente lamentable. Debíamos ir hasta la raíz y explicar por qué y cómo pudo volver a desarrollarse entre nosotros semejante lacra, una puesta en entredicho tan flagrante de uno de los principios comunistas básicos. La tarea de la Conferencia extraordinaria fue la de alcanzar un acuerdo común sobre dicha explicación y abrir perspectivas para erradicar tales prácticas en el futuro.

Una de las tareas de la Conferencia extraordinaria fue escuchar y pronunciarse sobre el informe final del Jurado de Honor que, a principios de 2013, había requerido la compañera denigrada sin que hasta entonces ella no supiera nada. No bastaba con que cada cual estuviera de acuerdo en que se habían propalado calumnias y usado métodos de estigmatización contra la camarada; había que probarlo con hechos. Había que examinar de manera minuciosa todas las acusaciones lanzadas contra la compañera identificando su origen. Había que desvelar las alegaciones y denigraciones ante toda la organización para así eliminar toda ambigüedad e impedir que se repitieran las calumnias en el futuro. Al cabo de un año de trabajo, el Jurado de Honor (formado por militantes de cuatro secciones de la CCI) impugnó una tras otra, sin base alguna, todas las acusaciones (en especial ciertas calumnias infamantes fomentadas por un militante)[5]. El Jurado ha podido poner de relieve que esa campaña de ostracismo se debía, en realidad, a la infiltración en la organización de prejuicios oscurantistas propios del espíritu de círculo (y a cierta "cultura del cotilleo" heredada del pasado y que algunos militantes no había conseguido quitarse de encima). Al poner fuerzas a disposición del Jurado, la CCI estaba concretando otra lección del movimiento revolucionario: todo militante que sea objeto de sospechas, acusaciones infundadas o calumnias debe pedir que se convoque un Jurado de Honor. Negarse a pedir ese procedimiento significaría reconocer implícitamente la validez de las acusaciones.

El jurado de honor es también un medio de "preservar la salud moral de las organizaciones revolucionarias” como escribía Víctor Serge[6] ya que las desconfianza entre sus miembros es un veneno que podría destruir rápidamente una organización revolucionaria.

Es algo que la policía conoce muy bien como lo ha puesto de relieve la historia del movimiento obrero, el uso privilegiado del método que consiste en cultivar o provocar la desconfianza para así destruir desde dentro las organizaciones revolucionarias. Se vio eso en especial en los años 1930 con las maniobras de la OGPU de Stalin contra el movimiento trotskista, en Francia y otros lugares. De hecho, señalar a militantes para someterlos a campañas de denigración y de calumnias ha sido un arma de primer orden de todas las burguesías para fomentar la desconfianza hacia el movimiento revolucionario y en el propio seno de éste.

Por eso es por lo que los marxistas revolucionarios dedicaron grandes esfuerzos para destapar tales ataques contra las organizaciones comunistas.

En la época de los juicios de Moscú en los años 1930, León Trotski en el exilio pidió que se celebrara un jurado de honor (conocido con el nombre de Comisión Dewey) para impugnar las repugnantes calumnias que el fiscal Vyshinski había fabricado contra él en esos juicios[7]. Marx interrumpió su labor sobre El Capital durante un año, en 1860, para preparar un libro entero de refutación sistemática de las calumnias de Herr Vogt con él.

A la vez que ese trabajo del jurado de honor se realizaba, la organización ha buscado las raíces profundas de la crisis armándose de un marco teórico. Después de la crisis de la CCI de 2001-2002, entablamos un esfuerzo teórico prolongado para entender cómo había podido aparecer en el seno de la organización una pretendida fracción que se hizo notar por unos comportamientos de rufián y de chivato: circulación secreta de rumores que acusaban a una de nuestras militantes de ser un agente del Estado, robo de dinero y de material de la organización (especialmente del fichero de nuestros militantes y suscriptores), chantaje, amenazas de muerte a militantes, publicación hacia el exterior de informaciones internas con el objeto deliberado de favorecer la labor policiaca, etc. Esa infame fracción y sus costumbres políticas gansteriles (que recordaban las de la tendencia Chénier en nuestra crisis de 1981) se la conoce con el nombre de FICCI (Fracción interna de la CCI).[8]

Tras esa experiencia, la CCI empezó a examinar con un enfoque histórico y teórico el problema de la moral. En las Revista internacional n°111 y 112, publicamos el “Texto de orientación sobre la confianza y la solidaridad en la lucha del proletariado", y en los números 127 y 128 se publicó otro texto sobre "Marxismo y ética". En relación con esas reflexiones teóricas, nuestra organización ha realizado una investigación histórica sobre el fenómeno social del pogromismo[9], antítesis total de los valores comunistas, algo medular en la mentalidad de la FICCI y sus rastreras labores para destruir la CCI. Basándose en esos primeros textos y en el trabajo teórico sobre aspectos de la moral comunista, la organización ha ido elaborando su comprensión de las causas profundas de la crisis actual. La superficialidad, las desviaciones oportunistas y "obreristas", la falta de reflexión y discusiones teóricas en beneficio de la intervención activista e izquierdista en las luchas inmediatas, la impaciencia y la tendencia a perder de vista nuestra actividad a largo plazo, favorecieron esta crisis en el seno de la CCI. Se identificó pues esta crisis como crisis "intelectual y moral" junto con la pérdida de percepción y una transgresión de los Estatutos de la CCI[10].

Le combate por la defensa de los principios morales del marxismo

La Conferencia extraordinaria volvió más en profundidad sobre una comprensión marxista de la moral con el fin de ir preparando el núcleo teórico de nuestra actividad para el período venidero. Vamos a proseguir el debate interno y explorar esta cuestión como herramienta principal de nuestra regeneración frente a la crisis actual. Sin teoría revolucionaria no puede haber organización revolucionaria.

El proyecto comunista contiene una dimensión ética que le es inseparable. Y es esta dimensión la que está especialmente amenazada por la sociedad capitalista la cual prosperó sobre la explotación y la violencia, "sudando sangre y lodo por todos sus poros", como escribía Marx en El Capital. Esa amenaza ha prosperado en el período de decadencia del capitalismo cuando, progresivamente, la burguesía fue abandonando sus propios principios morales que defendía en su período liberal de expansión del capitalismo. La fase final de la decadencia capitalista, periodo de descomposición social cuya primera gran expresión fue el hundimiento del bloque del Este en 1989, ha agudizado más todavía ese proceso. Hoy, la sociedad burguesa es cada día más abiertamente, arrogantemente podría decirse, bárbara. Lo vemos en todos los aspectos de la vida social: la proliferación de guerras y la bestialidad de los métodos utilizados cuyo objetivo principal es humillar, degradar a las víctimas antes de aplastarlas; el incremento del gansterismo – con su celebración en el cine y la música; el incremento de pogromos a la busca de chivos expiatorios señalados como responsables de los crímenes del capitalismo y del sufrimiento social; el aumento de la xenofobia hacia los inmigrantes y el acoso en los lugares de trabajo (el llamado "mobbing"); el aumento de la violencia hacia las mujeres, del acoso sexual y la misoginia (incluso en las escuelas y entre las bandas juveniles de los barrios obreros). El cinismo, las mentiras y la hipocresía ya no se consideran como algo reprehensible sino que se enseñan en las escuelas de administración (de "management" como se dice). Los valores más elementales de toda vida social –sin hablar de los valores de la sociedad comunista – son envilecidos a medida que el capitalismo se va pudriendo.

Los miembros de las organizaciones revolucionarias no pueden evitar la influencia de ese ambiente social de pensamiento y comportamiento bestiales. No están para nada inmunizados contra este ambiente deletéreo de la descomposición de la sociedad burguesa, sobre todo cuando la clase obrera, como así ocurre hoy, permanece pasiva y desorientada y, por lo tanto, incapaz de ofrecer una alternativa de masas contra la agonía prolongada de la sociedad capitalista. Otras capas de la sociedad, aunque próximas al proletariado en sus condiciones de vida, son portadoras activas de tal putrefacción. La impotencia y la frustración tradicionales de la pequeña burguesía – esa capa intermedia sin porvenir histórico que está entre el proletariado y la burguesía – se incrementan desmesuradamente encontrado una salida en compartimentos de pogromo, en el oscurantismo de la "caza de brujas", que le proporcionan la cobarde ilusión de "acceder al poder" cazando y persiguiendo a individuos o minorías (étnicas, religiosas, etc.) estigmatizadas como " provocadores de disturbios".

Era de lo más necesario volver a tratar el problema de la moral en la Conferencia extraordinaria de 2014. En efecto, el carácter explosivo de la crisis de 2001-2002, los intrigas repugnantes de la FICCI, los comportamientos de aventureros nihilistas de algunos de sus miembros, tendieron a oscurecer, en el seno de la CCI, las incomprensiones subyacentes más profundas que habían servido de tierra fértil a la mentalidad pogromista en la que creció la pretendida "fracción"[11]. A causa de la brutalidad del choque provocado por las actuaciones innobles de la FICCI hace más de una década, hubo cierta tendencia en la CCI a querer volver a lo normal – a buscar un ilusorio momento de respiro. Se desarrolló un estado de ánimo tendente a evitar lo teórico e histórico en temas de organización focalizándose en cuestiones más prácticas de intervención inmediata en la clase obrera y de una construcción regular pero superficial de la organización. Aunque sí se realizó un esfuerzo considerable en la reflexión teórica para superar la crisis de 2001, esa labor se fue considerando cada vez más como una cuestión accesoria, secundaria, y no como crucial, de vida o muerte para el futuro de la organización revolucionaria.

La lenta y difícil reanudación de la lucha de clases en 2003 y la la mayor receptividad del medio político para la discusión con la Izquierda comunista tendieron a reforzar esa debilidad. Algunas partes de la organización empezaron a olvidarse de los principios y adquisiciones organizativos de la CCI y a desarrollar un desdén por la teoría. Hubo tendencia a ignorar les Estatutos de la organización que contienen principios de centralización internacionalista en beneficio de hábitos propios de la cerrazón localista y de círculo, del buen sentido común y de la "religión de la vida cotidiana" (como decía Marx en el libro 1 de El capital). El oportunismo empezó a medrar de manera insidiosa.

Pero sí hubo una resistencia contra esa tendencia al desinterés por las cuestiones teóricas, la amnesia y la esclerosis. Una compañera criticó abiertamente esa deriva oportunista y por ello se la consideró como alguien "problemático" y entorpecedor de un funcionamiento normal, rutinario, de la organización. En lugar de proponer una respuesta política coherente a las críticas y argumentos de la camarada, el oportunismo se expresó mediante la artera difamación personal. Otros militantes (en particular en las secciones de la CCI en Francia y Alemana) que compartían la opinión de la compañera contra esas derivas oportunistas fueron también "víctimas colaterales" de la campaña de difamación.

La Conferencia extraordinaria puso así en evidencia que hoy, al igual que en la historia du movimiento obrero, las campañas de denigración y el oportunismo van de la mano. En realidad, dichas campañas aparecieron en el movimiento obrero como expresión extrema del oportunismo. Rosa Luxemburg que, como portavoz de la izquierda marxista, era implacable en sus denuncias del oportunismo, fue sistemáticamente difamada por los dirigentes y burócratas de la socialdemocracia alemana. La degeneración del Partido bolchevique y de la Tercera Internacional estuvo acompañada por la calumnia y la persecución interminable a la vieja guardia bolchevique, sobre todo León Trotski.

La organización debía pues volver a tratar el concepto clásico de oportunismo organizativo en la historia del movimiento obrero incluyendo las lecciones de la propia experiencia de la CCI.

La necesidad de llevar a cabo el combate contra el oportunismo (y su expresión conciliadora con la forma de centrismo) ha sido el eje central de los trabajos de la Conferencia extraordinaria: la crisis de la CCI requiere una lucha prolongada contra las raíces de los problemas identificados y que pertenecen a cierta tendencia a buscar un cobijo en el seno de la CCI, a transformar la organización en una especie de "club de opiniones" y a instalarse en la sociedad burguesa en descomposición. De hecho, la naturaleza misma del militantismo revolucionario es el combate permanente contra el peso de la ideología dominante y de todas las ideologías ajenas al proletariado que se infiltran insidiosamente en el seno de las organizaciones revolucionarias. Es el combate lo que debe ser la norma de la vida interna de la organización comunista y de cada uno de sus miembros.

La lucha contra todo acuerdo superficial, el esfuerzo individual de cada militante por expresar sus posiciones políticas ante la organización entera, la necesidad de desarrollar sus divergencias con argumentos políticos serios y coherentes, la fuerza de aceptar las críticas políticas: todo eso es lo que se ha planteado en la Conferencia extraordinaria. Como lo subraya la Resolución de Actividades adoptada en la Conferencia: "6d) El militante revolucionario debe ser un combatiente por las posiciones de clase del proletariado y por sus propias ideas. Esto no es algo optativo en el militantismo, es el militantismo. Sin él no puede haber lucha por la verdad, la cual sólo puede emerger a partir de la confrontación de ideas y porque cada militante se yergue por defender su punto de vista. La organización necesita conocer las posiciones de todos los camaradas, el acuerdo pasivo es inútil y contraproducente (…) Tomar sus responsabilidades individuales, ser honrado es un aspecto fundamental de la moral proletaria."

La crisis actual no es la crisis "última " de la CCI

En vísperas de la Conferencia extraordinaria, la publicación en Internet de un "Llamamiento al Campo proletario y a los militantes de la CCI" anunciando "la crisis postrera" de la CCI puso especialmente de relieve la importancia del espíritu combativo por la defensa de la organización comunista y de sus principios, en particular frente a quienes intentan destruirla. Ese “llamamiento”, de lo más nauseabundo por cierto, emana de un pretendido "Grupo Internacional de la Izquierda Comunista" (GIGC), disfraz, en realidad, de la infame ex-FICCI, tras su matrimonio con elementos de Klabastalo de Montreal. Es un texto que suda odio por todos sus poros y convoca al pogromo contra algunos de nuestros compañeros. Ese texto anuncia a bombo y platillo que ese "GIGC" posee documentos internos de la CCI. Su intención es tan clara como siniestros son sus designios: intentar sabotear nuestra Conferencia extraordinaria, sembrar confusión y cizaña en la CCI esparciendo la sospecha general en nuestras filas justo en la víspera de la Conferencia internacional (haciendo pasar el mensaje de que hay un traidor en la CCI, un cómplice del "GIGC" al que comunica nuestros boletines internos[12].

La Conferencia extraordinaria tomó de inmediato posición sobre tal "Llamamiento" del GIGC: para todos los militantes, estaba claro que la ex-FICCI estaba realizando una vez más (y de modo más dañino) la labor de la policía tal como Víctor Serge lo describió tan elocuentemente en su libro Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión (redactado en base a los archivos de la policía zarista descubiertos tras la revolución de Octubre 1917)[13].

En lugar de encrespar a los militantes de la CCI unos contra otros, el asco producido por los métodos del "GIGC", propios de la policía política de Stalin y de la Stasi, sirvió para sacar a la luz lo que de verdad nos estamos jugando en nuestra crisis interna tendiendo a fortalecer la unidad de los militantes tras la consigna del movimiento obrero: “¡Uno para todos y todos para uno”!" (expresión que Joseph Dietzgen, a quien Marx llamaba el "filósofo del proletariado", retomaba en su libro La esencia del trabajo cerebral del hombre). Este ataque policiaco del GIGC (ex-FICCI) ha hecho tomar conciencia de manera más clara a todos los militantes de que las debilidades internas de la organización, la falta de vigilancia frente a la presión permanente de la ideología dominante en las organizaciones revolucionarias, la había hecho vulnerable a las maquinaciones de sus enemigos cuyas intenciones destructoras no dejan lugar a dudas.

La Conferencia extraordinaria saludó el trabajo muy serio y monumental del Jurado de Honor. Saludó también la valentía de la compañera que pidió su constitución y que había sido proscrita por sus divergencias políticas[14]. Solo los cobardes y quienes se sienten culpables se niegan a dejar las cosas claras delante de una comisión así, que es un legado del movimiento obrero. La nube que estaba encima de la organización se ha disipado. Y ya era hora.

La Conferencia extraordinaria no podía poner fin a la lucha de la CCI contra tal crisis “intelectual y moral”, pues la lucha debe seguir necesariamente, pero ha dotado a la organización de una orientación sin ambigüedad: la apertura de un debate teórico interno sobre las "Tesis sobre la moral" propuestas por el órgano central de la CCI. Más tarde en nuestra prensa daremos cuenta, evidentemente, de las eventuales posiciones divergentes cuando nuestro debate haya alcanzado un nivel suficiente de madurez.