2007 - 128 a 131

- 6041 reads

Rev. Internacional n° 128 - 1er trimestre 2007

- 4330 reads

De Oriente Medio a África - Cuando el caos llega al paroxismo total

- 3966 reads

De Oriente Medio a África

Cuando el caos llega al paroxismo total

La situación dramática en Oriente Medio, en el caos más total, revela el cinismo y la profunda duplicidad de la burguesía de todos los países. Cada una de ellas pretende aportar paz y justicia o democracia a poblaciones que padecen año tras año su lote diario de horrores y masacres. Sin embargo, todos esos discursos solo sirven para ocultar la defensa de sórdidos intereses imperialistas en competencia y para justificar unas intervenciones que son el factor preponderante de la agravación de los conflictos y de la acumulación de la barbarie guerrera del capitalismo. Semejantes cinismo e hipocresía acaban de verse confirmados recientemente por la ejecución precipitada de Sadam Husein, que ilustra, en otro plano, los sangrientos ajustes de cuentas entre fracciones rivales de la burguesía.

¿Por qué la ejecución precipitada de Sadam Husein?

El juicio y la ejecución de Sadam Husein han sido saludados espontáneamente por Bush como “victoria de la democracia”. Esta declaración contiene una parte de verdad: con frecuencia, la burguesía comete sus crímenes y sus ajustes de cuentas en nombre de la democracia y de su defensa presentándola como su ideal. Ya hemos dedicado un articulo de esta Revista a demostrarlo (léase la Revista internacional no 66, 3er trimestre de 1991, “Las masacres y los crímenes de las grandes democracias”). Con un cinismo sin límite, Bush ha tenido también la cara de declarar, cuando se anunció el 5 de noviembre del 2006 el veredicto de muerte de Sadam Husein y mientras estaba en campaña electoral en Nebraska, que la sentencia podía entenderse como una “justificación de los sacrificios sufridos por las fuerzas norteamericanas” desde marzo de 2003 en Irak. Así que para Bush, el pellejo de un asesino vale más que 3000 jóvenes norteamericanos muertos en Irak (o sea más que el número de víctimas de la destrucción de las Torres Gemelas), la mayoría de ellos en la flor de la edad. Y se ve que para Bush la vida de cientos de miles de iraquíes muertos desde que empezó la intervención norteamericana no cuenta para nada. Más de 600 000 muertos iraquíes, unos muertos que el gobierno del país ha decidido dejar de contar para no “quebrantar la moral” de la población.

A Estados Unidos le interesaba que la ejecución de Sadam Husein se hiciera antes de los juicios a otros mandamases del antiguo régimen de Irak. En nada deseaban que muchos episodios muy comprometedores pudiesen ser evocados. Hicieron lo necesario para que no se recuerde el apoyo total de Estados Unidos y de las grandes potencias occidentales a la política de Sadam Husein entre 1979 y 1990, empezando por la guerra entre Irán e Irak (1980-1988).

Uno de los múltiples cargos contra Sadam Husein en uno de los juicios era la matanza con armas químicas de 5000 Kurdos en Halabya en 1988. Esa masacre ocurrió a finales de la guerra entre Irán e Irak, que costó mas de 1 200 000 muertos y el doble de heridos e inválidos. En aquel entonces EE.UU y la mayor parte de las potencias occidentales apoyaban y armaban a Sadam Husein. Esa ciudad había sido tomada en un primer tiempo por los iraníes y reconquistada después por Irak. Sadam decidió una operación de represalias contra la población kurda. Esa masacre fue la más espectacular de una campaña de exterminio más amplia llamada Al Anfal (“botín de guerra”) que hizo unas 180 000 víctimas entre los Kurdos iraquíes en 1987-88.

Cuando Sadam Husein empezó esa guerra atacando a Irán, lo hizo con el apoyo total de todas las potencias occidentales. Frente a la república islamista chií instalada en 1979 en Irán en donde el ayatolá Jomeini se permitía el lujo de desafiar a la potencia norteamericana calificándola de “Gran Satán”, ante la incapacidad del entonces Presidente demócrata Carter para acabar con aquél, Sadam Husein asumió el papel de gendarme de la región por cuenta de EE.UU. y del campo occidental declarando la guerra a Irán y haciéndola durar 8 años para debilitarlo. La contraofensiva de Irán le habría dado la victoria a ese país si Irak no se hubiera beneficiado del apoyo militar norteamericano directo. En 1987, bajo la dirección de EE.UU., el bloque occidental movilizó una formidable armada en el golfo Pérsico, con 250 buques de guerra procedentes de la mayoría de los grandes países occidentales, con 35 000 hombres y equipados con los aviones de guerra más sofisticados en aquel entonces. Presentada como una “fuerza de interposición humanitaria”, esa armada destruyó en particular una plataforma petrolera y varios de los buques más perfeccionados de la flota iraní. Gracias a ese apoyo, Sadam Husein pudo firmar una paz que restablecía ni más ni menos las mismas fronteras que cuando había estallado el conflicto.

Sadam Husein ya había llegado al poder con el apoyo de la CIA, haciendo asesinar a sus rivales chiíes y kurdos pero también a los demás jefes suníes del partido Baaz, acusándolos de fomentar conjuras contra él. Sus compinches de los grandes países lo cortejaron y honraron durante años como “gran hombre de Estado” (fue “gran amigo” de Francia y en particular de Chirac y Chevènement). El haberse distinguido a lo largo de su vida política por ejecuciones sanguinarias y expeditivas de todo tipo (ahorcamientos, decapitaciones, torturas a sus oponentes, gaseo con armas químicas, fosas llenas de cadáveres chiíes o kurdos) nunca molestó en manera alguna a los “grandes demócratas” hasta que éstos “descubrieron”, en vísperas de la guerra del Golfo de 1991, que no era más que un tirano sanguinario ([1]), al que desde entonces ya no se le llamó de otra manera que “Carnicero de Bagdad”, apodo que nunca se le había dado antes, cuando precisamente era el ejecutante de la política occidental. También se ha de recordar que Sadam Husein cayó en la trampa cuando se creyó que tenía el apoyo de Washington para invadir Kuwait en verano de 1990, dando a EE.UU. el pretexto para iniciar la operación militar más descomunal desde la Segunda Guerra mundial. Estados Unidos pudo así organizar la primera guerra del Golfo, en enero del 91, designando a Sadam Husein como enemigo público numero uno. La operación bautizada “Tempestad del desierto”, que quiso la propaganda presentar como una guerra “limpia” como si fuera un videojuego, costó la vida a unos 500 000 hombres en 42 días, con unos 106 000 ataques aéreos que lanzaron 100 000 toneladas de bombas y una experimentación de toda la gama de las armas más mortíferas (Napalm, bombas de fragmentación, de depresión…). Su objetivo esencial era hacer una demostración de la aplastante supremacía militar norteamericana en el mundo y forzar a sus antiguos aliados del bloque occidental, que mientras tanto se habían vuelto sus rivales imperialistas potenciales más peligrosos, a participar en la guerra junto con EEUU. Se trataba así de poner freno a la tendencia de esas potencias a quitarse de encima la tutela norteamericana tras la disolución del bloque occidental y de las alianzas que lo mantenían.

Con ese mismo maquiavelismo, Estados Unidos y sus aliados urdieron otra maquinación. Tras haber animado a los kurdos del Norte y a los chiíes del Sur a sublevarse contra el régimen de Sadam Husein, dejaron durante un tiempo intactas las tropas de elite del dictador para que éste pudiera aplastar esas rebeliones; y al no tener el menor interés en que la unidad del país fuera cuestionada, dejaron a la población kurda una vez más a la merced de terribles masacres.

Muchos medios europeos que suelen bailar al ritmo que les marca la clase dominante e incluso individuos como el muy pronorteamericano Sarkozy en Francia, pueden hoy denunciar hipócritamente “la mala opción”, “el error”, “la torpeza” de la ejecución prematura del dictador. La burguesía de los países europeos, como la norteamericana, tiene interés en que no se recuerde la parte que les incumbe en todos aquellos crímenes, ni siquiera a través el prisma deformante de un “juicio”. Cierto es que las circunstancias de la ejecución son las de una exacerbación de odio entre comunidades: se aplicó cuando apenas había empezado Aid al Adha, la fiesta del sacrificio, segunda fiesta en importancia del Islam, lo cual podía satisfacer a la parte mas fanatizada de la comunidad chií que profesa un odio mortal a la comunidad suní a la que pertenecía Sadam, pero que iba a soliviantar la indignación de los suníes y disgustar a la mayor parte de la población de religión musulmana. Además, ahora, algunos podrán presentar a Sadam Husein como un mártir a las generaciones que no conocieron su tiranía.

Pero ninguna burguesía, al compartir el mismo interés que la administración de Bush, tenía otra solución que la ejecución precipitada que permitiera ocultar y hacer olvidar su propia responsabilidad y su complicidad en las atrocidades que por otro lado siguen fomentando hoy. El paroxismo de barbarie y de hipocresía alcanzadas en Oriente Medio son un concentrado revelador del estado del mundo, símbolo del callejón sin salida total del sistema capitalista que se puede observar en el mundo entero ([2]).

La huida guerrera hacia delante en Oriente Medio

Los recientes acontecimientos del conflicto entre Israel y las diversas fracciones palestinas, así como la intensificación de los enfrentamientos entre éstas, están alcanzando cimas en lo absurdo. Es sorprendente ver cómo las diversas burguesías implicadas, arrastradas por la dinámica de la situación y la fuerza de las contradicciones, se ven obligadas a tomar decisiones totalmente contradictorias e irracionales incluso desde el punto de vista de sus intereses estratégicos a corto plazo.

Cuando Ehud Olmert tiende la mano al presidente de la Autoridad palestina Mahmud Abás, con alguna que otra concesión a los palestinos sobre todo suprimiendo algunos controles o prometiendo desbloquear 100 millones de dólares en nombre de la “ayuda humanitaria”, los medios de comunicación se ponen a hablar inmediatamente de reanudación del proceso de paz en Oriente Medio y Mahmud Abás se apresura a valorar el gesto ante su rival Hamás, pues esas seudo concesiones serían la prueba de la validez de su política de cooperación con Israel que permitiría obtener ciertas “ventajas”.

Y es ese mismo Ehud Olmert el que sabotea esas pretendidas ventajas que compartía con el presidente de la Autoridad palestina cuando al día siguiente se ve obligado, bajo la presión de las fracciones ultraconservadoras de su gobierno, a reanudar la política de implantaciones de colonias israelíes en los territorios ocupados y acelerar la destrucción de las viviendas palestinas en Jerusalén.

Los acuerdos entre Al Fatah e Israel hicieron que este país autorizara a Egipto la entrega de armas a Al Fatah para favorecer su lucha contra Hamás. Pero la enésima cumbre de Sharm el Shej entre Israel y Egipto fue totalmente interferida por una operación militar del ejército israelí en Ramala, en Cisjordania, y por la reanudación de los ataques aéreos en la Franja de Gaza en repuesta a esporádicos disparos de misiles. Así es como los mensajes de apaciguamiento o las proclamaciones de voluntad de reanudar el dialogo son de lo más confuso y las intenciones de Israel totalmente contradictorias.

Otra paradoja es precisamente cuando se reúnen Olmert y Abás, justo antes de la cumbre entre Israel y Egipto, cuando Israel se proclama potencia nuclear y amenaza directamente con utilizar la bomba atómica. Aunque esa amenaza esté dirigida esencialmente contra Irán, que también aspira a ser potencia nuclear, también sirve indirectamente para todos sus vecinos. ¿Cómo entablar discusiones con un interlocutor tan peligroso y belicoso?

Además, esa declaración no puede sino animar a Irán a proseguir por esa vía y legitimar sus ambiciones de ser escudo y gendarme de la región, con esa misma lógica de poseer una “fuerza de disuasión” como las demás grandes potencias.

El Estado israelí no es el único en tal situación. Todo ocurre como si cada protagonista fuera incapaz de tomar una orientación en defensa de sus intereses.

Por su parte, Abás ha corrido el riesgo de retar a las milicias de Hamás, haciendo estallar el conflicto con el anuncio, en Gaza, de convocar elecciones anticipadas, lo cual no podía ser sino una provocación para un Hamás “democráticamente elegido”. Sin embargo, ese reto, cuya consecuencia han sido unos combates callejeros sangrientos, era el único medio para la Autoridad Palestina de acabar tanto con el bloqueo israelí como con el embargo de la ayuda internacional desde la subida al poder de Hamás. Ese bloqueo ya es catastrófico para una población imposibilitada de ir a trabajar fuera de unos territorios cercados por la policía y el ejército israelí, pero que además ha provocado la huelga de 170 000 funcionarios palestinos cuyos sueldos ya no se pagan desde hace meses ni en la Franja de Gaza ni en Cisjordania (en particular en sectores tan vitales como educación y salud). La cólera de los funcionarios, que ha afectado incluso a la policía y el ejército, es explotada tanto por Hamás como por Al Fatah para reclutar en sus respectivas milicias, según a quien unos u otros hagan responsable de la situación, mientras sigue habiendo niños entre 10 y 15 años alistados masivamente para servir de carne de cañón en las matanzas.

Por su lado, Hamás intenta explotar esa situación de caos para intentar negociar directamente con Israel un intercambio de prisioneros entre el cabo israelí raptado en enero del 2006 y los activistas de Hamás.

El caos sangriento surgido hace más de un año de cohabitación explosiva entre el gobierno elegido de Hamás y el presidente de la Autoridad Palestina sigue siendo la única perspectiva. En esa dinámica que solo puede debilitar considerablemente a ambos campos, no puede hacer ilusión la tregua decidida a finales de año entre las milicias de Al Fatah y las de Hamás. No cesan de producirse enfrentamientos mortales: atentados con coches bomba, peleas callejeras, raptos a repetición siembran el terror y la muerte entre una población de la Franja de Gaza hundida ya en la miseria más negra. Y para colmo los ataques israelíes en Cisjordania o las despiadadas intervenciones de la policía israelí en sus controles son otros tantos “errores” suplementarios: se mata regularmente a niños, a colegiales en múltiples ajustes de cuentas. El proletariado israelí ya sangrado por el esfuerzo de guerra se encuentra también expuesto a las operaciones de represalias de Hamás o de Hizbolá.

Y, al mismo tiempo, la situación es tan insegura en el sur de Líbano donde están desplegadas las fuerzas de la ONU. Desde el asesinato del líder cristiano Pierre Gemayel en noviembre del 2006 reina la inestabilidad. Mientras que Hizbolá y las milicias chiíes (o las cristianas del general Aun aliadas provisionalmente a Siria) se libraban a una demostración de fuerza sitiando durante varios días el palacio presidencial en Beirut, grupos armados suníes amenazaban el parlamento libanés y su presidente chií Nabil Berri. La tensión entre fracciones rivales está en su punto álgido. Y, por otra parte, nadie puede tomarse en serio la misión de la ONU que consiste en desarmar a Hizbolá.

En Afganistán, el despliegue de 32 000 soldados de las fuerzas internacionales de la OTAN y de 8500 soldados norteamericanos sigue siendo tan ineficaz. Los combates contra Al Qaeda y los talibanes con un centenar de ataques en el sur del país son irremediablemente palos al agua. El balance para 2006 de esa guerrilla alcanza los 4000 muertos. Pakistán, aliado supuesto de Estados Unidos, no para al mismo tiempo de servir de base de refugio a los talibanes y a Al Qaeda. Cada Estado, cada fracción se ven empujados hacia adelante en la aventura bélica a pesar de los reveses sufridos.

El atolladero más significativo es el de la primera potencia del mundo. La política de la burguesía norteamericana es la que más trabada está por esas contradicciones. El informe Baker, antiguo consejero de Bush padre, informe encargado por el gobierno federal, reconoce el fracaso de la guerra en Irak y preconiza un cambio de orientación, proponiendo tanto una apertura diplomática hacia Siria e Irán como la retirada escalonada de los 144 000 soldados norteamericanos empantanados en Irak, y resulta que el Bush Jr., obligado a modificar su gobierno, sustituyendo, en particular, a Rumsfeld por Robert Gates en la Secretaría de Estado de Defensa, se contenta con cambiar a unos cuantos de sus hombres haciéndolos responsables del descalabro de la guerra en Irak (el ejemplo más reciente es el del despido de dos de los principales jefes de estado mayor de las fuerzas de ocupación en Irak, que se han opuesto, porque no lo consideraban eficaz, al despliegue de nuevas fuerzas americanas en Irak). Y a Bush jr. no se le ocurre mejor cosa que reforzar las fuerzas norteamericanas en Irak con otros 21 500 soldados que serán enviados al frente iraquí con la misión de “controlar la seguridad” de Bagdad, y eso cuando ya se está movilizando a los reservistas. El que haya una nueva mayoría demócrata en el Congreso y el Senado estadounidenses no cambia nada en la situación: cualquier paso atrás u oposición al desbloqueo de nuevos créditos militares para la guerra en Irak sería entendido como una declaración de debilidad de EE.UU., de la nación norteamericana, y el campo demócrata no está dispuesto a asumir esa responsabilidad. Toda la burguesía norteamericana, como cada camarilla burguesa o cada Estado, está cada día más atascada en un engranaje guerrero en el que cada decisión, cada movimiento les hace acelerar la huida ciega e irracional para defender sus intereses imperialistas frente a sus rivales.

El continente africano: otra edificante ilustración de la barbarie capitalista

Hace muchos años que cotidianamente se producen atrocidades guerreras en el continente africano. Tras décadas de masacres en Zaire y Ruanda, tras los enfrentamientos de clanes en Costa de Marfil instigados por las rivalidades entre las grandes potencias, hoy otras nuevas regiones han entrado en la siniestra zarabanda de sangre y fuego.

En Sudán, la “rebelión” contra el gobierno pro islamista de Jartum se ha dividido en múltiples fracciones que se combaten mutuamente, instrumentalizadas por tal o cual gran potencia en un juego de alianzas cada día más precario. En tres años, ha habido en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, 400 000 muertos y más de un millón y medio de refugiados, han sido destruidos cientos de aldeas y pueblos, cuyas poblaciones viven hoy hacinadas en campos inmensos en pleno desierto, donde el futuro es morirse de hambre, de sed, de epidemias o de los peores atropellos por parte de las diferentes bandas armadas, incluidas las fuerzas gubernamentales sudanesas. El éxodo de los rebeldes ha llevado el conflicto más allá de Darfur, a Chad y República Centroafricana. Esto ha hecho que Francia se implique militarmente cada día más en la región para así preservar los últimos “cotos de caza” que le quedan en África, participando activamente, entre otras cosas, en los combates desde el aire a partir del territorio chadiano.

Desde el derrocamiento del antiguo dictador presidente Siad Barre en 1990, acompañando en su caída a su protectora, la URSS, Somalia es un país sometido al caos, minado por una guerra continua entre innumerables clanes, que no son sino gangs mafiosos y bandas armadas de saqueadores, matones a sueldo de quien ofrezca más, que hacen reinar el terror, siembran la miseria y la angustia por todo el territorio. Las potencias occidentales que se lanzaron a echar mano del país entre 1992 y 1995 tuvieron que irse no por haber sido “vencidas”, sino por el grado tan avanzado de caos y descomposición que allí reina; el propio desembarco holliwoodiano de los marines estadounidenses acabó en lamentable descalabro en 1994, dejando el sitio a un desorden sin fronteras. Las matanzas entre esas sanguinarias camarillas rivales han hecho 500 000 muertos desde 1991.

La Unión de tribunales islámicos, que era una de esas bandas pintada con el barniz de la Sharia y del Islam “radical”, acabó apoderándose de la capital, Mogadiscio, con algunos miles de hombres armados, en mayo de 2006. El gobierno de transición refugiado en Baidoa llamó entonces a su poderoso vecino, Etiopía, en su ayuda ([3]). El ejército etíope, con el apoyo directo de Estados Unidos, bombardeó la capital e hizo huir en unas cuantas horas a las tropas islamistas, yendo gran parte de ellas al Sur del país. Mogadiscio es un montón de ruinas en el que vive una población harapienta que sobrevive como puede. Se ha instalado un nuevo gobierno provisional apuntalado por el ejército etíope, pero sin la menor autoridad política como lo demuestra el fracaso de su exigencia de que la población entregue las armas. Tras la victoria relámpago de Etiopía, la tregua será sin duda provisional y precaria, pues los “rebeldes” islamistas están rearmándose a través de la frontera permeable del Sur con Kenya. Y podrán obtener otros apoyos, en Sudán, en Eritrea –enemigo tradicional de Etiopía– o en Yemen. Esta situación incierta preocupa necesariamente a Estados Unidos, pues el Cuerno de África, con la base de Yibuti y el puente que ofrece Somalia hacia Asia y Oriente Medio, es una zona entre las más estratégicas del mundo. Esto incitó a EEUU a intervenir directamente el 8 de enero bombardeando el Sur del país donde se han refugiado los “rebeldes” de los que la Casa Blanca afirma que están directamente manipulados y vinculados a Al Qaeda.

Estados Unidos, Francia o cualquier otra gran potencia, cada una por su lado, no lograrán nunca hacer un papel estabilizador ni ser un freno al desencadenamiento de la barbarie guerrera, sea cual sea el gobierno instalado, donde sea, en África o en cualquier otra parte del mundo. Muy al contrario, sus intereses imperialistas empujan a esas potencias a generalizar cada vez más las masacres.

El hundimiento de una parte cada vez más amplia de la humanidad en tal caos y tal barbarie, los peores de toda la historia, es el único porvenir que el capitalismo nos promete. La guerra imperialista moviliza hoy toda la riqueza de la ciencia, de la tecnología, del trabajo humano, no para proporcionar el bienestar a la humanidad, sino, al contrario, para destruir sus riquezas, amontonar ruinas y cadáveres. La guerra imperialista dilapida un patrimonio edificado siglo tras siglo de historia, amenazando en última instancia con sumergir y destruir a la humanidad entera. La guerra imperialista es una de las expresiones de la aberración sin límites de este sistema.

Más que nunca la única esperanza posible es el derrocamiento del capitalismo, la instauración de relaciones sociales liberadas de las contradicciones que atenazan la sociedad, por la única clase portadora de un porvenir para la humanidad, la clase obrera.

Wim (10 enero)

[1]) En cambio, otro tirano de la región, el sirio Hafez el Asad, eterno rival de Sadam, sí siguió siendo hasta en la tumba un “gran hombre de Estado”, por su adhesión al campo occidental, a pesar de tener una carrera tan sanguinaria como la de Sadam y haber utilizado métodos equivalentes.

[2]) Incluso algunos plumíferos de la burguesía son capaces de constatar la náusea provocada por la acumulación insoportable de barbarie en el mundo actual: “La barbarie que castiga a la barbarie para engendrar más barbarie. Una video circula por la red, ultima contribución en el festival de imágenes de lo inmundo, desde las decapitaciones orquestadas por Zarkaui hasta el amontonamiento de carnes humilladas en Abú Graib por los GI (…) A los terribles servicios secretos del ex tirano sucedieron los escuadrones de la muerte del ministro del Interior dominados por las brigadas Al Badr proiraníes. (…) Que se reivindiquen del terror binladista, de la lucha antinorteamericana o sean partidarios del poder (chií), los asesinos que raptan civiles iraquíes comparten una misma tendencia a actuar sometidos a la ley de las pulsiones individuales. Sobre los escombros de Irak planean buitres de toda calaña, de todos los clanes. La mentira es la norma, la policía rapta y roba, el hombre de Dios decapita y destripa, el chií aplica al suní lo que él ha sufrido” (Marianne, semanario francés, 6 de enero). Pero esos plumíferos no son capaces de ir más allá de la “explicación” de esa barbarie por las “pulsiones individuales”, y ya puestos a ello, por la “naturaleza humana”. No pueden entender ni por lo tanto reconocer que esa barbarie es un producto eminentemente histórico, una consecuencia del sistema capitalista decadente, y que existe históricamente una clase social capaz de acabar con ella: el proletariado.

[3]) Etiopía, también antiguo bastión de la URSS, se ha convertido, tras la huida de de Mengistu en 1991, en fortaleza de Estados Unidos en la región llamada « Cuerno de África ».

Geografía:

- Africa [1]

- Oriente Medio [2]

Noticias y actualidad:

- Irak [3]

- Israel/Palestina [4]

Historia del movimiento obrero - La CNT : Nacimiento del sindicalismo revolucionario en España (1910-1913)

- 15152 reads

Como continuación de la serie sobre el sindicalismo revolucionario que venimos publicando desde la Revista internacional nº 118, iniciamos ahora un estudio de la experiencia de la CNT española. Actualmente, una nueva generación de obreros se va comprometiendo progresivamente en la lucha de clase contra el capitalismo. En el combate muchas preguntas se plantean. Una de las más recurrentes es la cuestión sindical. Si bien los grandes sindicatos provocan una desconfianza notoria, la idea de un “sindicalismo revolucionario” despierta una cierta atracción pues supondría, al menos en teoría, “organizarse fuera de los redes del Estado tratando de unificar la lucha inmediata y la lucha revolucionaria”. El estudio de las experiencias de la CGT francesa y de la IWW norteamericana ha mostrado que esa idea es tan imposible como utópica, pero el caso de la CNT, como vamos a ver a continuación, es todavía más elocuente.

Desde principios del siglo xx, la historia ha ido mostrando, a fuerza de experiencias repetidas, que Sindicalismo y Revolución son dos términos antitéticos que no pueden ir unidos.

Las condiciones del capitalismo español

y la influencia del anarquismo

Hoy, CNT y anarquismo son dos términos que se presentan como unidos e inseparables. El anarquismo, que estuvo ausente en los grandes movimientos obreros del siglo xix y xx ([1]), presenta a la CNT como la prueba de que puede crear alrededor de su ideología particular una gran organización de masas con un papel decisivo en las luchas obreras que tuvieron lugar en España desde 1919 hasta 1936. Sin embargo, no fue el anarquismo quien creó la CNT, los hechos históricos prueban, al contrario, que ésta se dio en sus inicios una orientación sindicalista revolucionario. Aunque, evidentemente, eso no significa que el anarquismo no estuviera presente en su fundación y no imprimiera su marca en su evolución ([2]).

Como ya hemos expuesto en otros artículos de esta serie –no vamos a repetirlo aquí– el sindicalismo revolucionario es una tentativa de respuesta a las nuevas condiciones que planteaban al movimiento obrero el fin del apogeo del capitalismo y la progresiva entrada en su periodo histórico de decadencia –manifestado claramente por la gigantesca hecatombe de la Primera Guerra mundial. Frente a esa realidad, sectores crecientes de la clase obrera constataban el oportunismo galopante de los partidos socialistas –corroídos por el cretinismo parlamentario y el reformismo– y la burocratización y el conservadurismo de los sindicatos. Aparecieron dos respuestas: por un lado, una tendencia revolucionaria dentro de los Partidos socialistas (la izquierda constituida por grupos cuyos militantes más destacados fueron Lenin, Rosa Luxemburgo, Pannekoek, etc.); la otra fue la del sindicalismo revolucionario.

En España se dan igualmente esas condiciones históricas generales, aunque deformadas por el atraso y las particulares contradicciones del capitalismo español. Dos de estas tuvieron un peso importante que contagió negativamente al proletariado de la época.

La primera era la ausencia evidente de unificación y centralización económica real de los diferentes territorios peninsulares que llevaban a la dispersión localista y regionalista, dando lugar a una proliferación de sublevaciones municipales cuya máxima expresión fue la insurrección republicana cantonalista de 1873. El anarquismo estaba predispuesto por su postura federalista a convertirse en el portavoz de estas condiciones históricas arcaicas: la autonomía de cada municipio o territorio que se declara soberano y que solo acepta la unión frágil y aleatoria del “pacto de solidaridad”. Como señala Peirats ([3]) en su libro La CNT en la revolución española, “Este programa [el de la Alianza de Bakunin] encajaba muy bien en el temperamento de los españoles desheredados. La versión federal introducida por los bakuninistas llovía sobre mojado puesto que avivaba reminiscencias de fueros locales, cartas pueblas y municipios medievales libres” ([4]).

Ante el atraso y las explosivas diferencias de desarrollo económico de las regiones, el Estado burgués, aunque formalmente constitucional, se había apoyado en la fuerza bruta del ejército para cohesionar la sociedad, provocando periódicas represiones dirigidas fundamentalmente contra el proletariado y, en menor medida, contra las capas medias urbanas. No sólo obreros y campesinos, sino también amplias capas de la pequeña burguesía se sentían completamente excluidos de un Estado teóricamente liberal pero violentamente represivo, autoritario y caciquil, lo que desprestigiaba totalmente la política y el sistema parlamentario. Esto provocaba un apoliticismo visceral expresado por el anarquismo pero muy extendido en el medio obrero. Estas condiciones generales marcaron, por un lado, la debilidad de la tradición marxista en España; por otro lado, la influencia considerable del anarquismo.

El grupo en torno a Pablo Iglesias ([5]) permaneció fiel a la corriente marxista en la AIT y formó en 1881 el Partido Socialista; sin embargo esta organización siempre adoleció de una debilidad política extrema, hasta el punto que Munis ([6]) decía que muchos de sus dirigentes nunca habían leído ninguna obra de Marx “Las obras más fundamentales e importantes del pensamiento teórico no habían sido traducidas. Y las pocas publicadas (Manifiesto comunista, AntiDhüring, Miseria de la filosofía, Socialismo utópico y científico) eran más leídas por los intelectuales burgueses que por los socialistas. Los escritos o discursos de Pablo Iglesias, como los de sus herederos, Besteiro, Fernando de los Ríos, Araquistáin, Prieto y Caballero, ignoran completamente el marxismo, cuando no lo contradicen deliberadamente” (Jalones de derrota, promesas de victoria) y por eso mismo, muy pronto tomó una deriva oportunista que lo convertiría en uno de los partidos más derechistas de toda la Internacional.

Por lo que concierne a la tendencia anarquista habría que dedicar un estudio detallado para comprender sus diferentes corrientes y las múltiples posiciones que adoptó, del mismo modo, sería necesario distinguir entre una mayoría de militantes generosamente entregados a la causa del proletariado y los que se hacían pasar por sus dirigentes que, salvo honrosas excepciones, contradecían a cada paso los “principios” que solemne y ruidosamente propagaban. Baste recordar la ignominiosa actuación de los secuaces directos de Bakunin en España cuando la insurrección cantonalista de 1873 que tan brillantemente denuncia Engels en su folleto Los bakuninistas en acción:

“esos mismos hombres que se dan el título de revolucionarios, autónomos, anárquicos, etc., se han lanzado en esta ocasión a hacer política; pero la peor de las políticas, la política burguesa; no han trabajado para dar el Poder político a la clase proletaria, idea que ellos miran con horror, sino para ayudar a que conquistase el Gobierno una fracción de la burguesía, fracción compuesta de aventureros, postulantes y ambiciosos, que se denominan republicanos intransigentes” ([7]).

Tras este episodio, en medio del reflujo internacional de las luchas que siguió a la derrota de la Comuna de París, la burguesía en España desencadenaría una represión brutal que se prolongaría largo tiempo. En estas condiciones de terror estatal y confusión ideológica, la corriente anarquista sólo tenía dos certidumbres inamovibles: el federalismo y el apoliticismo. Más allá de ellas, se debatió constantemente entre el dilema: ¿llevar una acción pública para crear una organización de masas? O, ¿conducir una lucha minoritaria y clandestina basada en el lema anarquista de “la propaganda por el hecho”? Esto la sumió en la parálisis más completa. En Andalucía, esta oscilación pendular tomaba unas veces la forma de “huelga general” consistente en sublevaciones locales aisladas que eran fácilmente aplastadas por la guardia civil y a las que seguía una represión inmisericorde; mientras que otras veces, adoptaba la forma de “acciones ejemplares” (quemas de cosechas, asaltos a cortijos etc.) que eran aprovechadas por los gobiernos de turno para desencadenar nuevas oleadas represivas ([8]).

La década de 1900-1910: la tendencia a la huelga de masas

La CNT nació en Barcelona, principal concentración industrial de España, a partir de las condiciones históricas predominantes a escala mundial en la primera década del siglo xx. Como hemos visto en otros textos ([9]), la lucha obrera tendía a orientarse hacia la huelga de masas revolucionaria, de la que la Revolución rusa de 1905 constituye la manifestación más avanzada

En España igualmente, el cambio de periodo histórico se manifestó en las nuevas formas que tendieron a tomar las respuestas obreras. Dos episodios, que vamos a relatar aquí brevemente, expresan esta tendencia: la huelga de 1902 en Barcelona y la Semana trágica de 1909 también en Barcelona.

La primera partió de una huelga del sector metalúrgico en diciembre de 1901 reclamando la jornada de 8 horas. Ante la represión y la cerrazón patronal recabaron en las calles la solidaridad del proletariado barcelonés. Esta estalló de manera masiva y espontánea desde finales de enero de 1902 sin mediar la más mínima convocatoria de organizaciones sindicales o políticas. Durante varias jornadas tuvieron lugar reuniones masivas con la participación de obreros de todos los sectores. Sin embargo, dada la ausencia de eco en el resto del país, la huelga se irá debilitando progresivamente. A esta situación contribuyeron, por una parte, el sabotaje abierto por parte del Partido Socialista que llegó incluso a bloquear los fondos de solidaridad recogidos por las Trade Unions británicas y, por otra parte, la pasividad de las sociedades de tendencia anarquista ([10]). Por otra parte, la Federación de trabajadores de la región española, nuevamente reconstituida sobre la base de una orientación “apolítica” ([11]) no quiso participar dando como argumento que “los obreros de la industria metalúrgica de Barcelona no habían pertenecido jamás a ningún grupo político o social y no tenían ninguna mentalidad para asociarse” ([12]).

Esta experiencia sacudió profundamente las organizaciones obreras constituidas puesto que no había seguido los “esquemas” tradicionales de lucha: ni la huelga general concebida por los anarquistas ni las acciones de presión en un marco sectorial y estrictamente económico según la visión de los socialistas.

La Semana trágica de 1909 estalló como respuesta popular masiva contra el embarque de tropas para Marruecos ([13]), en ella vuelven a expresarse con fuerza la solidaridad activa de clase, la extensión de las luchas y la toma de la calle mediante manifestaciones callejeras, todo ello a partir de la iniciativa directa de los obreros sin ningún tipo de convocatoria o planificación previa. Se unen la lucha económica y la lucha política. Por un lado, la solidaridad de todos los sectores obreros con la huelga del textil, principal industria catalana; de otro lado, el rechazo a la guerra imperialista personificado en la movilización contra el embarque de soldados para la guerra de Marruecos. Bajo la influencia disolvente del republicanismo burgués –encabezado por el famoso demagogo Lerroux ([14])– el movimiento degenera en actos violentos estériles cuya expresión más espectacular es la quema de iglesias y conventos. Todo esto es aprovechado por el Gobierno para desencadenar otra de sus brutales oleadas de represión que adquirió formas especialmente bárbaras y sádicas.

En este medio ambiente nacerá Solidaridad obrera en 1907 (que 3 años más tarde se convertirá en la CNT). Solidaridad obrera unifica cinco tendencias existentes en el medio obrero:

– el sindicalismo “puro”, apolítico y corporativo, aunque fuertemente radicalizado;

– los socialistas catalanes, que actuaban por libre, al margen de las rígidas directrices y el esquematismo del centro madrileño;

– los sindicalistas revolucionarios, una tendencia incipiente, salida de las rangos de los sindicatos socialistas pero igualmente influida por el anarquismo ([15]).

– los anarquistas que eran, en Cataluña, partidarios de la acción sindical;

– y, finalmente, los adherentes al partido demagogo republicano de Lerroux de quien antes hemos hablado.

En esos años circulan ampliamente las tesis del sindicalismo revolucionario francés. Anselmo Lorenzo, destacado anarquista español, había traducido en 1904 la obra de Emile Pouget el Sindicato, José Prat tradujo y divulgó otras obras como la del citado Pouget, Pelloutier o Pataud ([16]). El propio Prat en su obra la Burguesía y el Proletariado (1908) condensa la esencia del sindicalismo revolucionario afirmando que éste...

“no acepta nada del orden actual; lo padece esperando tener la fuerza sindical para derribarlo. Con huelgas cada vez más generalizadas revoluciona progresivamente la clase obrera y la encamina hacia la huelga general. Sin perjuicio de arrancar a la burguesía patronal todas aquellas mejoras inmediatas que sean positivas, su objeto es la transformación completa de la sociedad actual en sociedad socialista, prescindiendo en su acción del agente político: revolucionarismo económico–social”.

La fundación de la CNT en el Congreso de 1910

Solidaridad obrera tenía previsto celebrar su Congreso en 1909 a finales de septiembre en Barcelona; sin embargo, debido a los sucesos de la Semana trágica y la represión que siguió, el congreso no pudo celebrarse, y en su lugar se produciría más tarde, en 1910 el primer Congreso de la CNT.

La organización que se ha presentado como modelo del anarcosindicalismo surgió sin embargo en base a posiciones del sindicalismo revolucionario:

“no aparece en ningún lugar la más mínima referencia al tema anarquista, ni como meta, ni como base de actuación, ni como principios, etc. Ni en el Congreso, a lo largo de sus discusiones, ni en sus acuerdos, o en los posteriores manifiestos de la Confederación hay la más mínima alusión al tema anárquico, que pudiera hacer pensar en un predominio de esta corriente política, o al menos, de su imposición en la nueva Confederación. Esta aparece como un organismo totalmente neutral, si es que por esto puede entenderse la práctica exclusiva del sindicalismo revolucionario; apolítico, en el sentido de que no participa en el juego político o proceso de gobierno de la sociedad, pero político en el sentido de que se propone sustituir al sistema actual de gobierno social por otro sistema diferente, basado en la propia organización sindical” (A. Bar, La CNT en los años rojos) ([17]).

Ahora bien, sería erróneo creer que no estaba influida por las posiciones anarquistas. El peso de éstas era evidente en los tres pilares del sindicalismo revolucionario que hemos analizado en anteriores artículos de la serie al valorar la experiencia de la CGT francesa y de los IWW norteamericanos: el apoliticismo, la acción directa y la centralización.

El apoliticismo

Como hemos visto en los artículos precedentes de esta serie, el sindicalismo revolucionario pretende sobre todo “bastarse a sí mismo”: el sindicato debe ofrecer a la clase obrera su organización unitaria de lucha, el medio de organización de la sociedad futura e igualmente el marco para la reflexión teórica, aunque la importancia de esta última es ampliamente subestimada. Las organizaciones políticas eran a menudo consideradas como inútiles más que nocivas. En Francia, esta corriente desarrolló al menos trabajos teóricos y reflexiones, a través de los que, por ejemplo, llegaron sus posiciones a España. Pero aquí, al contrario, el sindicalismo revolucionario tenía una vocación eminentemente “práctica”; no produjo apenas ningún trabajo teórico y se puede decir que sus documentos más importantes son las resoluciones de sus congresos, en los que el nivel de las discusiones era realmente limitado.

“El sindicalismo revolucionario español fue fiel a uno de los principios básicos del sindicalismo: ser un modo de acción, una práctica, y no una mera teoría; por lo que, al contrario de lo que ocurrió en Francia, es muy difícil encontrar trabajos teóricos del sindicalismo revolucionario español... Las manifestaciones más claras de sindicalismo revolucionario son precisamente los documentos de las organizaciones, los manifiestos y acuerdos, tanto de Solidaridad Obrera como de CNT. Ellos son los que demuestran la existencia de un sindicalismo revolucionario español y que no todo el sindicalismo español fue anarquista, fue anarcosindicalismo” (A. Bar, obra citada).

Llama la atención que el congreso no dedicara ninguna sesión a la situación internacional, ni al problema de la guerra. Aún más significativo que no se discutiera absolutamente nada de los recientes acontecimientos de la Semana Trágica que encerraban una multitud de problemas candentes (la guerra, la solidaridad directa en la lucha, el papel nefasto del republicanismo lerrouxista) ([18]). Ahí podemos ver la despreocupación por un análisis de las condiciones de la lucha de clases y del periodo histórico, la dificultad para la reflexión teórica y consecuentemente para sacar lecciones de las experiencias de luchas. En su lugar, toda una sesión se consagró a un debate embrollado e inacabable sobre cómo debía interpretarse la fórmula “La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores” que se tradujo en la proclamación de que sólo los trabajadores manuales podían llevar esa lucha y que los trabajadores intelectuales debían ser apartados y aceptados únicamente como “colaboradores”.

La acción directa

Este punto era el que la mayoría de obreros consideraban que diferenciaba la práctica de la UGT socialista y la nueva organización, la CNT. De hecho podría decirse que está en la base misma de la constitución de la CNT como sindicato a escala nacional (no sólo en Cataluña como al principio):

“La iniciativa de convertir Solidaridad Obrera en Confederación española partió, no de esta misma Confederación, sino de muchas entidades fuera de Cataluña, que ávidas de solidarizarse con las sociedades que hoy no se hallan dentro de la Unión General de Trabajadores en cambio ven con simpatía los medios de la lucha directa» (José Negre, citado por A. Bar, op. cit.).

Numerosas agrupaciones obreras de otras regiones españolas estaban hartas del reformismo cretino, la rigidez burocrática y el “quietismo” –como reconocían muchos socialistas críticos– de la UGT. Por eso acogieron con entusiasmo la nueva central obrera que preconizaba la lucha directa de masas y una perspectiva revolucionaria aunque fuera ésta bastante indefinida. Sin embargo, conviene aclarar un malentendido: no es lo mismo acción directa que huelga de masas. Las luchas que estallan sin convocatoria previa como producto de una maduración subterránea, las asambleas generales donde los obreros piensan y deciden juntos, las acciones callejeras masivas, la organización directa de los obreros mismos sin esperar directrices de los dirigentes, los rasgos que van a caracterizar la lucha obrera en el periodo histórico de la decadencia del capitalismo no tienen nada que ver con la acción directa. Esta consiste en grupos espontáneos de afinidad que realizan acciones minoritarias de “expropiación” o de “propaganda por el hecho”. Los métodos de la huelga de masas emanan de la acción colectiva e independiente de los obreros; mientras que los métodos de la acción directa dependen de la “voluntad soberana” de pequeños grupos de individuos. Esta amalgama entre “acción directa” y los nuevos métodos de lucha desarrollados por la clase en Rusia 1905 o en las experiencias de Barcelona (1902 y 1909) que acabamos de mencionar, produjo una enorme confusión que arrastraría la CNT a lo largo de su historia.

Esta confusión se reflejó en un debate estéril entre adversarios y partidarios de la “huelga general”. Los miembros del PSOE se oponían a la huelga general viendo en ella el planteamiento abstracto y voluntarista del anarquismo consistente en arrojarse sobre tal o cual lucha para “transformarla arbitrariamente en revolución”. De la misma forma que sus correligionarios de otros partidos socialistas europeos, no alcanzaban a comprender que el cambio de condiciones históricas hacía que la Revolución dejara de ser un lejano ideal para convertirse en el eje alrededor del cual deben reunirse todos los esfuerzos de lucha y conciencia de la clase ([19]). Al rechazar la visión anarquista de la revolución “sublime, grande y majestuosa”, ignoraban y rechazaban también los cambios concretos en la situación histórica.

Frente a ellos, los sindicalistas revolucionarios englobaban en el odre viejo y completamente tributario del sindicalismo de la huelga general, su voluntad sincera de tomar la lucha a cargo, de desarrollar asambleas y luchas masivas. Las tesis de la “acción directa” y de la “huelga general”, tan radicales aparentemente, debía limitarse al terreno económico y aparecía así como un economicismo sindical más o menos radicalizado; no expresaba la profundidad de la lucha, sino sus limitaciones:

“La Confederación y las secciones que la integran lucharán siempre en el más puro terreno económico, o sea en el de la acción directa” (Estatutos).

La centralización

Una gran parte de la discusión se dedicó a la cuestión organizativa; ¿cómo debía estar estructurado orgánicamente un sindicato a nivel nacional?

El rechazo de la centralización y el federalismo más extremo hicieron que en este punto triunfaran las posiciones anarquistas. La CNT adoptará en su primera etapa (hasta el cambio que significó el congreso de 1919) una organización completamente anacrónica basada en la yuxtaposición de sociedades de oficios por un lado y federaciones locales de otro.

Mientras los soviet de 1905 en Rusia mostraban la unidad de la clase obrera como una fuerza social revolucionaria, que se organizaba de manera centralizada confluyendo en el soviet de Petersburgo, por encima de sectores y categorías, y abierto a la intervención de las organizaciones políticas revolucionarias, la CNT aprobaba proposiciones que iban desgraciadamente en sentido contrario.

Por un lado, influidos por el federalismo en respuesta a la miseria extrema y a la brutalidad odiosa del régimen capitalista, los grupos locales se lanzaban a insurrecciones periódicas que desembocaban en la proclamación del comunismo libertario en un municipio, a lo cual el poder burgués respondía con una salvaje represión. Esto se produjo con frecuencia en Andalucía en los 5 años que precedieron al estallido de la Primera Guerra mundial. Pero igualmente se daba en regiones de agricultura avanzada como en Valencia. Un ejemplo: en 1912, en Cullera, rica población agro-industrial, estalla un movimiento de jornaleros que toma el Ayuntamiento y proclama el “comunismo libertario” en la localidad. Totalmente aislados, los obreros sufrieron una salvaje represión de las fuerzas combinadas del ejército y la guardia civil.

Por otro lado, las agrupaciones obreras caían en el corporativismo ([20]). El método de este último es calcar la organización obrera sobre la base de las múltiples y complicadas subdivisiones de la organización capitalista de la producción lo cual propaga en los obreros una mentalidad estrecha de “zapatero a tus zapatos”. Para el corporativismo, la unidad no consiste en la reunión de todos los trabajadores, cualquiera que sea la categoría o la empresa a la que pertenezcan, en único colectivo, sino el establecimiento de un “pacto de solidaridad y defensa mutua” entre partes independientes y soberanas de la clase obrera. Esto queda consagrado por el Reglamento adoptado por el Congreso que admite incluso la existencia de dos sociedades del mismo oficio en una misma localidad.

Conclusión

El Congreso de 1910 se vio atravesado por un tema muy significativo. El mismo día de su comienzo, los obreros de Sabadell (localidad industrial próxima a Barcelona) estaban en huelga generalizada en solidaridad con sus compañeros de Seydoux golpeados por varios despidos disciplinarios. Los huelguistas enviaron delegados al Congreso pidiendo que se declarara la huelga general en solidaridad. El Congreso mostró un entusiasmo muy grande y una fuerte corriente de solidaridad. Sin embargo, adoptó una resolución basada en las más rancias concepciones sindicalistas cada vez más sobrepasadas por el viento fresco de la lucha obrera de masas:

“Proponemos al Congreso acuerde como medida de solidaridad a los huelguistas sabadellenses que todos los delegados presentes lleven al ánimo de sus respectivas entidades el deber ineludible que tienen de cumplir los acuerdos de las asambleas de delegados de Solidaridad obrera de Barcelona, de auxiliar materialmente a los huelguistas”.

Este acuerdo confuso y vacilante, supuso una ducha helada para los obreros sabadellenses que acabaron volviendo al trabajo completamente derrotados.

Este episodio simboliza la contradicción en la que se iba a mover la CNT en el periodo siguiente. De un lado, latía en su seno una vida obrera impetuosa deseosa de dar respuesta a la situación cada vez más explosiva en la que tendía a hundirse el capitalismo. Pero de otra parte, el método de respuesta, el sindicalismo revolucionario, se iría mostrando cada vez más inadecuado y contraproducente, cada vez más como un obstáculo y no como un estímulo.

Todo esto lo veremos en el próximo artículo donde analizaremos la acción de la CNT en el tormentoso periodo de 1914-1923: la CNT ante la guerra y la revolución.

RR y CMir 15 de junio de 2006

[1]) Su influencia fue muy limitada en la Comuna de París mientras que en 1905 y 1917 su presencia fue insignificante

[2]) El prólogo a un libro con las Actas del Congreso de Constitución de la CNT (Editorial Anagrama 1976), reconoce que la CNT “no era ni anarco-colectivista ni anarco-comunista ni siquiera plenamente sindicalista revolucionaria sino apolítica y federal”.

[3]) Entre los historiadores anarquistas es uno de los más conocidos y destacados por su rigor. La obra citada es considerada como uno de los puntos de referencia en le medio anarquista español.

[4]) Unas páginas más adelante, Peirats desarrolla la idea siguiente: «como contrapartida al espíritu unitario, reflejo este de una geografía unitaria –la de la meseta– los bordes peninsulares, con sus sistemas de montañas, sus vegas y sus valles, forman un círculo de compartimientos a los que corresponden variedades infinitas de tipos, lenguas y tradiciones. Cada zona o recodo de este quebrado paisaje representa una entidad soberana, celosa de sus instituciones, orgullosa de su libertad. He aquí la cuna del federalismo ibérico. Esta configuración geográfica fue siempre un semillero de autonomías lindantes, a veces, con el separatismo, réplica éste del absolutismo (…) Entre el separatismo y el absolutismo se yergue el federalismo. Se basa éste en la libre y voluntaria vinculación de todas las autonomías, desde la del individuo hasta la de las regiones naturales o afines, pasando por el municipio libre. La calurosa acogida que tuvieron en España ciertas influencias ideológicas procedentes del exterior, lejos de desmentir, afirman la existencia –apenas mitigada por siglos de extorsión- de un federalismo autóctono (…) Los emisarios bakuninistas sembraron su federalismo, el libertario, entre la clase obrera española» (ob. cit. página 18). La clase obrera, por su trabajo asociado a escala internacional, representa la unificación consciente –y por tanto libremente asumida- de toda la humanidad. Esto se opone radicalmente al federalismo que es una ideología que refleja la dispersión, la fragmentación, ligadas, por un lado, a la pequeña burguesía y, de otro lado, a formas de producción arcaicas que precedieron al capitalismo.

[5]) Pablo Iglesias (1850-1925) fundador y dirigente del PSOE hasta su muerte

[6]) Revolucionario español (1911-1989) procedente de la Oposición de izquierdas de Trotski. Rompió con dicha Oposición por la capitulación de ésta ante la Segunda Guerra mundial, defendiendo las posiciones de clase. Fundador del grupo FOR: Fomento obrero revolucionario. Ver en Revista internacional nº 58 nuestro artículo “En memoria de Munis, militante de la clase obrera”.

[7]) Ver archivo de autores marxistas: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1873-bakun.htm [5].

[8]) En 1882-1883, el Estado desencadenó una feroz represión contra los jornaleros y los anarquistas, justificándola con la lucha contra una sociedad que organizaba atentados: la Mano negra. Nunca se ha probado que existiera tal sociedad.

[9]) Ver a partir de la Revista internacional nº 120 nuestra serie sobre 1905.

[10]) El historiador de tendencia abiertamente anarquista, Francisco Olaya Morales, en su libro Historia del movimiento obrero español (1900-1936) aporta el testimonio siguiente: «a finales de diciembre, el Comité de huelga contactó algunas sociedades de tendencia anarquista, pero éstas se negaron a unirse al comité invocando que éste había transgredido las reglas de la acción directa» (sic).

[11]) Volveremos ulteriormente sobre esta experiencia.

[12]) Ver el libro de Olaya citado en la nota 10.

[13]) El capital español, en defensa de sus propios intereses imperialistas –buscarse una serie de territorios coloniales aprovechando los desperdicios que no querían las grandes potencias- se había comprometido en una costosa guerra en Marruecos que requería un continuo envío de tropas que sangraba a obreros y campesinos: muchos jóvenes sabían que el destino marroquí iba a suponer su muerte o el verse inválidos para toda la vida, junto con las penurias de la vida cuartelaria.

[14]) Individuo turbio y aventurero (1864-1949), fundador del Partido radical, que tuvo un gran peso en la política española hasta los años 30.

[15]) A diferencia de la experiencia francesa (ver los artículos de esta serie en los números 118 y 120 de la Revista internacional) o de la experiencia de los IWW de Estados Unidos (ver los números 124 y 125), en España no hay obras ni siquiera artículos a través de los cuales se exprese una tendencia sindicalista revolucionaria diferenciada. Ésta se formará a partir de unas sociedades de oficios que habían roto con la UGT (sindicato socialista) y también por anarquistas más abiertos a las diferentes tendencias del movimiento obrero, como José Prat del que hablaremos a continuación.

[16]) Teóricos del sindicalismo revolucionario francés. Ver el artículo antes citado en la Revista internacional nº 120.

[17]) El historiador de tendencia anarquista, Francisco Olaya Morales, en su libro antes citado, cuando se refiere al periodo de fundación de la CNT deja claro (páginas 277 y siguientes) que los socialistas participaron en la fundación y en la primera etapa de la CNT. Cita a José Prat, autor anarquista aunque independiente, del que antes hemos hablado, que mostró una posición abierta y favorable a dicha participación

[18]) Sólo hubo una mención muy de pasada al problema doloroso de los numerosos presos.

[19]) Es el problema que captará por aquellos años Rosa Luxemburgo al examinar la gigantesca huelga de masas de 1905: “La guerra económica incesante que los obreros libran contra el capital mantiene despierta la energía combativa incluso en las horas de tranquilidad política; de alguna manera constituye una reserva permanente de energía de la que la lucha política extrae siempre fuerzas frescas. Al mismo tiempo, el trabajo infatigable de corrosión reivindicativa desencadena aquí o allá conflictos agudos a partir de lo cual estallan bruscamente las batallas políticas. La lucha económica presenta una continuidad, es el hilo que vincula los diferentes núcleos políticos; la lucha política es una fecundación periódica que prepara el terreno a las luchas económicas. La causa y el efecto se suceden y alternan sin cesar y de este modo el factor económico y el factor político, lejos de distinguirse completamente o incluso de excluirse recíprocamente como lo pretende el esquema pedante, constituyen en un periodo de huelga de masas dos aspectos complementarios de las luchas de clases proletarias en Rusia” (Huelga de masas, partido y sindicatos).

[20]) Podemos citar un ejemplo del peso de este corporativismo: en 1915, el comité de Reus (pequeña aglomeración industrial de Cataluña) –dominado en este caso por los socialistas– firmó un acuerdo con la Patronal a espaldas de las obreras en huelga lo que llevó a una derrota de estas. Las peticiones que las obreras hicieron al Comité de hacer campaña por una huelga general de solidaridad cayeron en saco roto. El Comité, dominado por hombres, manifestó un desprecio hacia las reivindicaciones de las mujeres e hizo prevalecer los intereses del sector –la metalurgia– del cual era mayoritariamente emanación, en detrimento del interés fundamental de la clase obrera en su conjunto constituido por la necesaria solidaridad con las camaradas obreras en lucha.

Series:

Corrientes políticas y referencias:

Respuesta a la CWO - Crisis, guerras, decadencia y tendencia decreciente de la cuota de ganancia (II)

- 8320 reads

Respuesta a la Communist Workers’ Organisation

sobre la guerra en la fase de decadencia del capitalismo (II)

Crisis, guerras, decadencia y tendencia decreciente de la cuota de ganancia

En la primera parte de este artículo, veíamos que contrariamente a lo que suele afirmarse, el mecanismo de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia no es el meollo para analizar las contradicciones del económicas del sistema capitalista que Marx analizó, sino el freno que la relación salarial impone al crecimiento de la demanda final de la sociedad: “La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límites que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad” ([1]). Esa es la consecuencia de la sumisión del mundo a la dictadura del salariado que permite a la burguesía apropiarse de un máximo de sobretrabajo. Pero entonces, nos dice Marx, ese frenesí de producción de mercancías engendrado por la explotación de los trabajadores genera un amontonamiento de productos que aumenta más rápidamente que la demanda solvente global en el conjunto de la sociedad: “Al estudiar el proceso de producción vemos que toda la tendencia, todo el esfuerzo de la producción capitalista consiste en acaparar lo más posible del sobretrabajo... en definitiva para la producción a gran escala, es decir para la producción de masas. Lo esencial de la producción capitalista implica, por tanto, una producción que no tiene en cuenta los límites del mercado” ([2]). Esa contradicción provoca periódicamente un fenómeno desconocido hasta entones en toda la historia de la humanidad: las crisis de sobreproducción: “Una epidemia social que, en cualquier otra época, parecería absurda: la epidemia de la sobreproducción” ([3]); “La capacidad inmensa e intermitente de expansión del sistema de fábrica, unida a su dependencia del mercado universal origina necesariamente una producción convulsa seguida de un congestión de los mercados cuya contracción lleva a la parálisis. La vida de la industria se transforma así en una serie de períodos de actividad media, de prosperidad, de sobreproducción, de crisis y de estancamiento” ([4]).

Más precisamente, Marx sitúa esa contradicción entre la tendencia a un desarrollo desenfrenado de las fuerzas productivas y los límites del crecimiento del consumo final de la sociedad a causa del empobrecimiento relativo de los trabajadores asalariados:

“Cada capitalista sabe que sus obreros no le hacen frente en la producción como consumidores, y se afana por restringir todo lo posible su consumo, es decir su capacidad de cambio, su salario” ([5]).

Ahora bien, prosigue Marx:

“La capacidad de consumo de una sociedad no viene determinada ni por la fuerza productiva absoluta, ni por la capacidad absoluta de consumo, sino por la capacidad de consumo sobre la base de relaciones de distribución antagónicas ([6]), que reducen el consumo de las grandes masas de la sociedad a un mínimo susceptible de variar únicamente dentro de unos límites cada vez más estrechos” ([7]). La sobreproducción tiene como condición esencial la ley general de la producción de capital: producir en la medida de las fuerzas productivas (es decir según la posibilidad de explotar la mayor cantidad posible de trabajo con una cantidad dada de capital) sin tener en cuenta los limites existentes a nivel de los mercados o de las necesidades solventes...” ([8]).

La médula del análisis marxista de las contradicciones económicas del capitalismo se basa en que éste debe incrementar sin cesar su producción, mientras que, en cambio, el consumo no puede, a causa de la estructura clasista del capitalismo, seguir un ritmo equivalente.

En la primera parte de nuestro artículo, vimos también que la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, por su propio mecanismo interno, podía participar perfectamente en la aparición de crisis de sobreproducción:

“El límite del modo de producción se manifiesta en los siguientes hechos: 1º El desarrollo de la productividad del trabajo engendra, con la caída de la cuota de ganancia, una ley que, llegado cierto punto, se vuelve brutalmente contra ese desarrollo y ha de ser constantemente superada mediante las crisis. El límite del modo de producción se manifiesta en los siguientes hechos: 1º El desarrollo de la productividad del trabajo engendra, con la caída de la cuota de ganancia, una ley que, llegado cierto punto, se vuelve brutalmente contra ese desarrollo y ha de ser constantemente superada mediante las crisis” ([9]).

Sin embargo, en Marx no es ni la causa exclusiva, ni siquiera la causa principal de las contradicciones del capitalismo. Por otra parte, en el prefacio de la edición inglesa (1886) del Libro I de el Capital, Engels resume la idea de Marx: y no es a la tendencia decreciente de la cuota de ganancia a lo que se refiere, sino a esa contradicción subrayada constantemente por Marx entre: “un desarrollo absoluto de las fuerzas productoras” y...

“... el límite del crecimiento del consumo final de la sociedad”: “Y al paso que la capacidad productiva crece en progresión geométrica, la expansión de los mercados crece en progresión aritmética. Cierto es que parece haberse cerrado el ciclo decenal de estancamiento, prosperidad, sobreproducción y crisis que venía repitiéndose desde1825 hasta 1867, pero solo para hundirnos en el pantano desesperante de una depresión permanente y crónica” ([10]).

Así, como acabamos de dejar claro para cualquiera que aborde esta cuestión leal y seriamente, CWO defiende, sobre las causas fundamentales de las crisis económicas del capitalismo y de la decadencia de este modo de producción un análisis diferente del que en su tiempo defendieron Marx y Engels. No solo tiene perfecto derecho, sino que incluso es su responsabilidad decirlo si así lo considera necesario, pues, por tan valiosas y profundas que fueran las inmensas contribuciones que Marx aportó a la teoría del proletariado, tampoco era infalible y sus escritos nunca deberán ser considerados como textos sagrados, lo cual sería una actitud religiosa totalmente ajena al marxismo, como a todo método científico por otra parte. Los escritos de Marx deben también someterse a la crítica del método marxista. Ese fue el método que adoptó Rosa Luxemburgo en la Acumulación del capital (1913) cuando desvela las contradicciones que hay en el Libro II de el Capital precisamente respecto a los esquemas de la reproducción ampliada. Pero cuando se pone en tela de juicio una parte de lo escrito por Marx, la honradez política y científica requiere asumirlo explícitamente y con la mayor claridad. Y eso fue lo que hizo Rosa Luxemburgo en su libro, lo cual le granjeó el enojo general de parte de los “marxistas ortodoxos”, escandalizados de que alguien criticara abiertamente algo escrito por Marx. Eso no es desde luego lo que hace la CWO cuando no sólo se aparta del análisis de Marx, pretendiendo serle fiel y acusando encima a la CCI de hacer unos análisis que se apartan del materialismo, y, por lo tanto, del marxismo. En lo que a nosotros se refiere, si retomamos los análisis de Marx sobre este tema, es porque los consideramos justos y capaces de explicar la realidad de la vida del capitalismo.

Y, por consiguiente, tras haber tratado esta cuestión en el plano teórico en la primera parte de este artículo, vamos a demostrar aquí por qué la realidad empírica invalida totalmente la teoría de quienes dicen que la evolución de la cuota de ganancia es el principio y el fin de la explicación de las crisis, de las guerras y de la decadencia. Para ello, seguiremos apoyándonos en la crítica del análisis de Paul Mattick, un análisis que hace suyo el BIPR, según el cual, en vísperas de la Primera Guerra mundial, la crisis económica habría alcanzado tales proporciones que ya no podía resolverse con los medios clásicos de la desvalorización del capital fijo (quiebras) como así ocurría en las crisis del siglo xix, sino que desde entonces la única solución era las destrucciones físicas de la guerra:

En las condiciones del siglo xix, una crisis que afecta más o menos a todas la unidades de capital a nivel internacional logra, sin excesiva dificultad, reabsorber la sobreacumulación. Pero con el cambio de siglo se alcanza el punto a partir del cual las crisis y la concurrencia no puede destruir el capital en la proporción suficiente... el ciclo económico... se transforma en ciclo de guerras mundiales... la guerra reanima y amplifica la actividad económica. (...). Y todo... a causa… de la destrucción de capital” (Paul Mattick, citado en el artículo de Revolutionary Perspectives nº 38) ([11]).

Ese es el análisis económico de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia que hace el BIPR. Con esa base, el BIPR nos acusa de idealismo porque nosotros no propondríamos un análisis claramente económico como fundamento de cada fenómeno de la sociedad y de la decadencia del capitalismo en particular:

“Para la concepción materialista de la historia el proceso social como un todo está determinado por el proceso económico. Las contradicciones de la vida material determinan la vida ideológica. La CCI afirma, con total superficialidad, que se acaba un periodo entero de la historia y uno nuevo se abre. Tan gran cambio no puede producirse sin cambios fundamentales en la infraestructura capitalista. En todo caso, la CCI debe sustentar tales afirmaciones en un análisis que hunda sus raíces en la esfera de la producción o reconocer que son meras conjeturas” (Revolutionary Perspectives nº 37).

De esto vamos a discutir ahora.

Materialismo histórico y entrada en decadencia de un modo de producción

Creyendo practicar el buen método marxista, el BIPR ha ido a buscar en el consejista Paul Mattick las “bases materiales” para la apertura del período de decadencia del capitalismo. Por desgracia para el BIPR, si el método marxista –el materialismo histórico y dialéctico– se resumiera a dar una explicación económica a todos los fenómenos que ocurren en el capitalismo, entonces, como nos lo enseñó Engels,“Aplicar la teoría a cualquier periodo histórico es más fácil, a fe mía, que resolver una simple ecuación de primer grado” ([12]). De lo que aquí se olvida el BIPR es sencillamente que el marxismo no es solo un método de análisis materialista, sino también histórico y dialéctico. ¿Y qué nos enseña la historia sobre la entrada en decadencia en el plano económico de un modo de producción?

La historia nos enseña que ningún período de decadencia se ha iniciado por una crisis económica. Esto no es ninguna sorpresa, pues es evidente que el apogeo de un modo de producción se confunde con su período de mayor prosperidad. De modo que las primeras expresiones de su entrada en decadencia serán muy tenues en el plano económico. Se manifestarán ante todo en otros ámbitos y otros planos. Por ejemplo, antes de hundirse en crisis a repetición en lo material, la decadencia romana se concretó primero en el cese de su expansión geográfica durante el siglo IIº d.c; en las primeras grandes derrotas militares en los fronteras del Imperio romano durante el siglo IIIº así como en el estallido de revueltas de esclavos que se producían simultáneamente por primera vez en múltiples colonias. De igual modo, antes de hundirse en la crisis económica, en las hambrunas y los horrores de las epidemias de peste o la guerra de los Cien Años desde principios del siglo xiv, ya se había ido produciendo el cese de las roturaciones de tierras en los límites extremos de los feudos a partir de las últimas décadas del siglo xiii, primeros signos de la decadencia del modo de producción feudal. En esos dos ejemplos, las crisis económicas, consecuencia de una paralización en las infraestructuras, no se desarrollarían sino una vez iniciada la decadencia. El paso de la ascendencia a la decadencia de un modo de producción puede compararse a la inversión de la marea: en su punto álgido, el mar aparece en el auge de su poderío y los signos de retroceso son imperceptibles. Aunque las contradicciones en los fundamentos económicos ya están socavando en profundidad las entrañas de la sociedad, son las manifestaciones en el ámbito superestructural las que aparecen primero.

Y lo mismo es para el capitalismo. Antes de manifestarse en el plano económico y cuantitativo, la decadencia apareció primero como fenómeno cualitativo que se tradujo en lo social, lo político y lo ideológico en la agudización de los conflictos en el seno de la clase dominante que desembocaron en el primer conflicto mundial, en el control de la economía por el Estado para las necesidades de la guerra, en la traición de la Socialdemocracia y el paso de los sindicatos al campo del capital, en la irrupción del proletariado capaz ya de echar abajo la dominación de la burguesía y la instauración de las primeras medidas de control social por parte de la clase obrera.

Es muy lógico y en total coherencia con el materialismo histórico que le entrada en decadencia del capitalismo no se manifieste, primero, como una crisis económica. Lo que ocurre en esos momentos no expresa todavía plenamente todas las características de su fase de decadencia, sino una agudización de la dinámica propia de la ascendencia en un contexto que se está modificando totalmente. Solo más tarde, cuando los bloqueos en las infraestructuras hayan hecho su labor, las crisis económicas van a desplegarse con toda su plenitud. La causa de la decadencia y de la Primera Guerra mundial no han de buscarse en una inexistente baja de la cuota de ganancia o una crisis económica en 1913 (cf. infra) sino en un conjunto de causas políticas, interimperialistas y hegemónicas como las explicábamos en nuestra Revista internacional n°67 ([13]). El movimiento revolucionario reconoció explícitamente que durante la llamada Belle époque (o sea antes de la Primera Guerra mundial) el capitalismo había vivido una gran prosperidad: la Internacional comunista (1919-28) afirmó, en su Tercer congreso, en su “Informe sobre la situación mundial”, redactado por Trotski que:

“Las dos decenas de años que precedieron a la guerra fueron una época de auge especialmente vigoroso del capitalismo”.

Una invalidación empírica de la tesis de Mattick y del BIPR

La comprobación teórica y empírica sacada de la evolución de los modos de producción del pasado queda plenamente confirmada con el capitalismo. Ya sea al examinar la tasa de crecimiento u otros parámetros económicos o la cuota de ganancia, nada confirma la teoría de Mattick y del BIPR de que la entrada del capitalismo en su fase de decadencia y el estallido de la Primera Guerra mundial serían la consecuencia de una crisis económica debida a una baja de la cuota o tasa de ganancia que requiriera una desvalorización masiva de capital mediante las destrucciones bélicas.

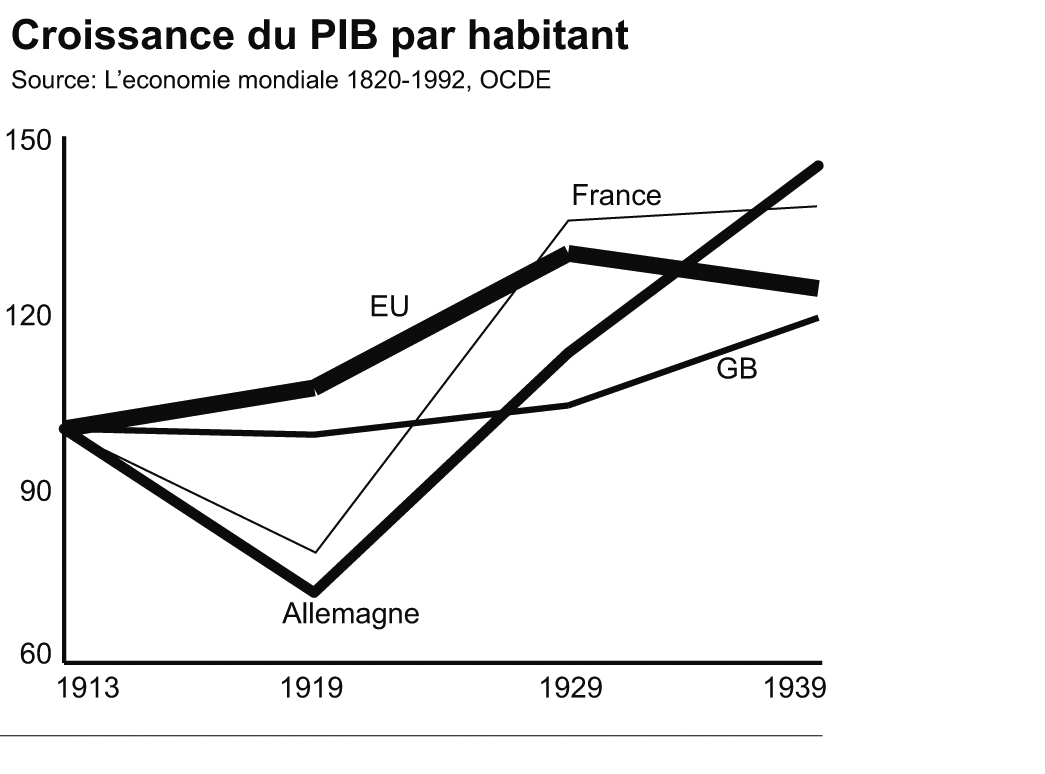

En efecto, la tasa de crecimiento del Producto nacional bruto por habitante en volumen (o sea una vez deducida la inflación) no hizo más que crecer durante toda la fase ascendente del capitalismo para acabar culminando en vísperas de 1914. Todos los datos que publicamos aquí muestran que el último período en vísperas de la Primera Guerra mundial, fue el más próspero de toda la historia del capitalismo hasta entonces. Esta constatación es la misma sean cuales sean los indicadores que se usen:

Producto mundial bruto por habitante

|

Croissance du Produit Mondial Brut |

|

|

1800-1830 |

0,1 |

|

1830-1870 |

0,4 |

|

1870-1880 |

0,5 |

|

1880-1890 |

0,8 |

|

1890-1900 |

1,2 |

|

1900-1913 |

1,5 |

|

Source : Bairoch Paul, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, 1994, éditions la découverte, p.21. |

Fuente: Mythes et paradoxes de l’histoire économique.

Producción industrial y comercio mundiales

|

|

Production industrielle mondiale |

Commerce mondial |

|

1786-1820 |

2,48 |

0,88 |

|

1820-1840 |

2,92 |

2,81 |

|

1840-1870 |

3,28 |

5,07 |

|

1870-1894 |

3,27 |

3,10 |

|

1894-1913 |

4,65 |

3,74 |

|

Source : W.W. Rostow, The world economy, history and prospect, 1978, University of Texas Press. |

Fuente: The world economy, history and prospect.

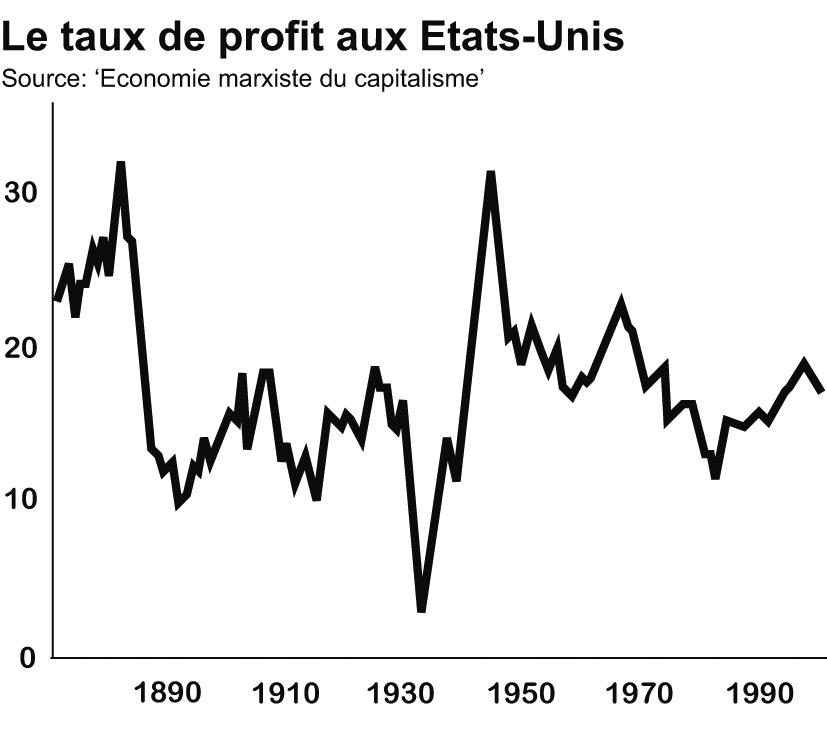

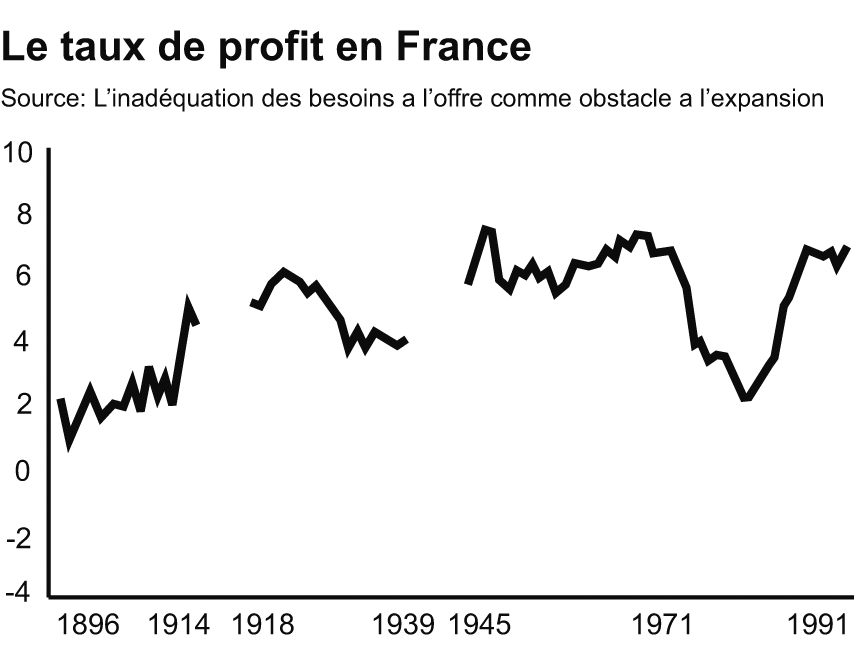

Y es lo mismo si se observa la evolución de la cuota de ganancia, que es la variable que tienen en cuenta quienes dicen que es clave para comprender todas las contradicciones económicas del capitalismo. Los gráficos para Estados Unidos y Francia reproducidos más lejos nos muestran también que nada confirma la teoría defendida por Mattick y el BIPR. En Francia, ni el nivel ni la evolución de la cuota de ganancia pueden explicar el estallido de la Primera Guerra mundial: esa cuota estaba en alza desde 1896 e incluso en alza muy fuerte a partir de 1910… Y la evolución de la cuota de ganancia tampoco sirve para explicar la entrada en la guerra 14-18 de Estados Unidos, pues, tras haber oscilado en torno al 15 % desde 1890, había iniciado un ciclo alcista a partir de 1914 hasta alcanzar 16 % en el momento de entrar en el conflicto en marzo de 1917. Ni el nivel, ni la evolución de la cuota de ganancia en vísperas de la Primera Guerra mundial pueden explicar el estallido del conflicto y la entrada del sistema capitalista en su fase de decadencia.

Sí es indudable, en cambio, que los primeros síntomas perceptibles que marcaron el giro entre la fase ascendente y la decadente del capitalismo empezaron a manifestarse entonces. Pero no en la evolución del nivel de la cuota de ganancia, como dicen erróneamente Mattick y el BIPR, sino en la insuficiencia de una demanda final al haber empezado a surgir las premisas de la saturación relativa de los mercados solventes, relativa respecto a las necesidades de acumulación a escala mundial como así lo habían previsto Marx, Engels y Rosa Luxemburgo (véase la primera parte). Es también lo que dejó claro ese mismo informe de la IIIª Internacional; así seguía la cita anterior:

“En un mercado mundial encorsetado por los trusts, sus cárteles y sus consorcios, los que rigen los destinos del mundo se dan cuenta de que el desarrollo de la producción choca con los límites de la capacidad de compra del mercado capitalista mundial”.

En Estados Unidos, tras un crecimiento durante 20 años (1890-1910) durante los cuales el índice de la actividad industrial se multiplicó por 2,5, ese índice empezó a estancarse entre 1910 y 1914 y no volverá a arrancar hasta 1915 gracias a las exportaciones de material bélico destinado a la Europa en guerra. No solo pierde dinamismo la economía norteamericana en vísperas de 1914; Europa también conoce ciertas dificultades coyunturales ante una demanda mundial que se contrae, intentando cada más difícilmente abrirse a los mercados exteriores:

“Pero, bajo la influencia de la crisis que se desarrolla en Europa, el año siguiente [1912] de nuevo se produce un cambio de coyuntura [en Estados Unidos] (...) Alemania vive un periodo de acelerada expansión. La producción industrial supera, en 1913, en un 32 % el nivel de 1908 (...) El mercado interior es incapaz de absorber tamaña producción, la industria busca salidas exteriores, las exportaciones crecen un 60 % mientras que las importaciones lo hacen en un 41 % (...) la caída comienza a principios de 1913 (...) El paro aumenta en 1914. La depresión fue ligera y de corta duración; en la primavera de 1914 se da una recuperación temporal. La crisis, que había comenzado en Alemania, se propaga al Reino Unido. En agosto de 1913 los efectos de la crisis alemana se dejan sentir en Francia (...) En Estado Unidos la producción solo se desarrolla a partir de comienzos de 1915 por la influencia de las demandas de guerra...” (Les crises économiques, PUF n° 1295, 1993).

Esas dificultades coyunturales que se incrementaron antes de 1914 fueron otros tantos signos precursores de lo que será la dificultad económica permanente del capitalismo en decadencia: la insuficiencia estructural de mercados solventes. Sin embargo, hay que constatar que la Primera Guerra mundial estalló en un clima general de prosperidad y no de crisis, o sea, en continuidad con la Belle époque: