Enero 2013

- 2762 lecturas

La masacre de Sandy Hook muestra cómo el capitalismo se precipita en la barbarie

- 2861 lecturas

Matanza por armas de fuego en los Estados Unidos

La masacre de inocentes en la escuela primaria de Sandy Hook es un recordatorio horrible de que en ausencia de una profunda transformación revolucionaria de la sociedad, el capitalismo en descomposición sólo puede encontrar su expresión en actos cada vez más violentos, bárbaros y sin sentido. No hay absolutamente nada en el sistema capitalista que sea capaz de ofrecer una comprensión significativa de por qué se planeó este acto, y mucho menos una propuesta viable para el cambio: ni en los medios de comunicación, ni en los políticos, estén a la izquierda, derecha o centro y menos aún en los “bustos parlantes” académicos. Es imposible, bajo el yugo del capitalismo, resolver realmente el problema y aún menos saber cómo. Después de la última carnicería en la escuela de Connecticut, como en el caso de todas esas violentas orgías de sangre de memoria reciente, las diferentes partes de la clase dominante han ofrecido una “explicación”. ¿Cómo es posible que en Newtown, Connecticut, apodada “la ciudad más segura en América” un individuo trastornado encuentre la manera de dar rienda suelta a tal horror y terror? Se ofrece cualquier “explicación”, su principal objetivo es crear una “cortina de humo” para que la clase dominante pueda encubrir su propio estilo de vida asesino.

La masacre de inocentes en la escuela primaria de Sandy Hook es un recordatorio horrible de que en ausencia de una profunda transformación revolucionaria de la sociedad, el capitalismo en descomposición sólo puede encontrar su expresión en actos cada vez más violentos, bárbaros y sin sentido. No hay absolutamente nada en el sistema capitalista que sea capaz de ofrecer una comprensión significativa de por qué se planeó este acto, y mucho menos una propuesta viable para el cambio: ni en los medios de comunicación, ni en los políticos, estén a la izquierda, derecha o centro y menos aún en los “bustos parlantes” académicos. Es imposible, bajo el yugo del capitalismo, resolver realmente el problema y aún menos saber cómo. Después de la última carnicería en la escuela de Connecticut, como en el caso de todas esas violentas orgías de sangre de memoria reciente, las diferentes partes de la clase dominante han ofrecido una “explicación”. ¿Cómo es posible que en Newtown, Connecticut, apodada “la ciudad más segura en América” un individuo trastornado encuentre la manera de dar rienda suelta a tal horror y terror? Se ofrece cualquier “explicación”, su principal objetivo es crear una “cortina de humo” para que la clase dominante pueda encubrir su propio estilo de vida asesino.

La Ley aplica la culpa a cada acción individual, y así lo que sugiere es que la acción de Adam Lanza se puede explicar porque ha elegido que prevalezca el lado “malo” de la “naturaleza humana”. Afirman que no hay nada psicológico o conductual en la acción del tirador. En palabras de Nancy J. Herman, profesora de sociología en la Universidad Central de Michigan, “hoy en día, la medicalización del comportamiento desviado ha hecho difícil aceptar la noción de 'mal'. La disminución de la imagen religiosa de pecado, el aumento de teorías deterministas de la conducta humana y de la doctrina de la relatividad cultural ha llevado a excluir totalmente el “mal” de nuestro discurso.” En consecuencia, la “solución” que la Justicia ofrece a este problema es el renacimiento de la fe religiosa y la oración colectiva. De este modo la Justicia desestima los avances logrados en muchas décadas de estudios del comportamiento humano, los que realmente pueden ofrecer una ventana a la comprensión de las complejas interconexiones entre individuo y sociedad; en particular, esta comprensión ha sido propuesta por estudios evolutivos de los comportamientos humanos sociales y antisociales. Así también la derecha justifica su idea de encerrar sólo aquellos que expresan un comportamiento desviado, porque los criminalizan atribuyendo al delito un carácter moral.

Por diversos informes nos enteramos que el pistolero de 20 años de edad tenía el síndrome de Asperger, una condición que puede causar incomodidad social y aislamiento, pero no hay ninguna conexión entre este trastorno y la violencia. También se da el caso de que sólo el 5 % de toda la violencia relacionada con armas en América, se vincula a alguna enfermedad mental. Solo este hecho debería ser suficiente para disipar la creencia ampliamente celebrada de que enfermedad mental y violencia están determinista y mecánicamente vinculadas. Sin embargo, esto no significa que el comportamiento de Lanz respondió a una elección racional, o a la opción de hacer el “mal”, como la Justicia afirma. Tampoco significa que su acción puede entenderse simplemente como el acto de un individuo aislado del contexto social en que creció. Se presta mucha atención a los “perfiles” de posibles tiradores, cuando lo que hay que hacer es encontrar qué perfil tiene una sociedad que produce personas predispuestas a tomar estas medidas tan drásticas. Las encuestas se utilizan para medir la extensión o el incremento de las enfermedades mentales entre la población, que han aumentado espectacularmente en los últimos años. Estas encuestas también muestran una disminución general de empatía en la sociedad. Es una dolorosa ironía y prueba de su hipocresía, que mientras la burguesía habla sobre control de armas, que también distribuyen en Turquía, piensan en mantener a China bajo control y también siguen cercando Irán. La naturaleza de la violencia no puede entenderse separada del contexto social e histórico en el que se expresa. Enfermedades mentales han existido siempre, pero parece que su expresión ha alcanzado niveles de paroxismo en una sociedad asediada por una mentalidad de “sálvese quien pueda”, la pérdida de la solidaridad social y la empatía e incluso el debilitamiento de la interacción humana más básica. La personas sienten que tienen que “protegerse” contra... ¿contra quién? Todo el mundo es un enemigo potencial, y esta es una imagen, una creencia reforzada por el nacionalismo, el militarismo y el imperialismo de la burguesía. Sin embargo, la clase dirigente se erige como garante de “racionalidad” y esconde cuidadosamente la cuestión de la responsabilidad que tiene en la propagación del comportamiento antisocial. Tal vez esté más claro en los casos en que soldados del ejército de Estados Unidos que participan en actos que se consideran “atroces” –y que sin duda son– como el sargento Robert Bales, que en un ataque mató a 16 civiles en Afganistán, al menos nueve de ellos niños. No importa que Bales usara alcohol, esteroides y medicación para dormir y para calmar sus dolores físicos y emocionales y el hecho de que fuera destinado en uno de los más intensos campos de batalla en Afganistán por cuarta vez ([1]).

Aunque los medios de comunicación y los juegos violentos enseñan o refuerzan que luchar –incluso matando– es una manera aceptable de resolver un conflicto, no son la fuente del comportamiento antisocial, como les gusta señalar a muchos en la izquierda. Tanto la competitividad, incrustada en el modo de funcionamiento capitalista, como sus expresiones militaristas impregnan el contenido de los juegos de video y los medios de comunicación. Cuando los niños crecen en una cultura que celebra la lucha y la violencia como una forma adecuada para ganar, y cuando la sociedad enseña que uno debe ganar a toda costa, son proclives a adquirir estos 'valores'. Estos 'valores' existen bajo el capitalismo en todo el mundo, y lo que vemos en los videojuegos y medios de comunicación es sólo un reflejo de esto. La violencia no es una prerrogativa estadounidense, aunque se puede argumentar que es particularmente perniciosa en este país. Es cierto que con menos del 5 % de la población mundial, los Estados Unidos es el hogar de aproximadamente el 35 %-50 % de armas disponibles en manos de civiles, sesgando fuertemente la geografía global de armas de fuego y cualquier comparación relativa. Es cierto que la ratio armas personas en Estados Unidos es aproximadamente 88 a 100, que es mayor que en Yemen, que viene en segundo lugar. Sin embargo los primeros lugares en asesinatos relacionados con armas van a países como Jamaica y Puerto Rico. El 42 % de los homicidios que ocurren en el planeta suceden en una parte del mundo donde vive sólo el 8 % de la población mundial: América Latina. Esto no es para trivializar la prevalencia de la violencia en los Estados Unidos, sino para resaltar que el contexto en el período actual es el de una sociedad que desarrolla peligrosamente una “cultura” de sospecha y miedo al otro y una disposición hacia el “sálvese quien pueda” en que el asesinato, en lugar de la solidaridad humana, se convierte en la solución de diferencias, conflictos y problemas personales.

Esto es lo que está en la raíz de la obsesión de la madre de Adam Lanza por las armas y su práctica de llevar a sus dos hijos, incluyendo a Adam, a los campos de tiro. Nancy Adam fue una superviviente. La ideología que sustenta el “survivalismo” es el de la “cada uno para sí mismo” en un mundo pre y post-apocalíptico. Que predica la autosuficiencia, o, más bien, la supervivencia individual y depende de las armas como instrumento para la protección individual y apropiación de recursos escasos y vitales. En preparación para el colapso de la economía estadounidense, como creen los “survivalistas” que está a punto de suceder, ellos hacen acopio de armas, municiones, alimentos y aprenden la forma de sobrevivir en la naturaleza. Este tipo de psicosis social puede haber aumentado por las recientes predicciones esotéricas sobre el fin del mundo que se supone ocurrirían el 21 de diciembre, con el fin del calendario Maya, y que muchos “survivalistas” siguieron. ¿Es tan extraño que Adam Lanza se hubiera sentido más que abrumado por este “no futuro”? ¿O que pudiera haber percibido a los niños como futuros competidores de los escasos recursos, de modo que necesitara eliminarlos? Cualquier estado mental que Adam Lanza hubiera experimentado, ciertamente no era un estado racional, clarividente o feliz.

En el momento de escribir este artículo, estamos a menos de una semana después de los asesinatos de Newtown. El deseo inicial del Presidente Obama de que “esta vez las palabras deben llevar a la acción” y que “utilizaremos todos los poderes de este gobierno para ayudar a progresar en los esfuerzos para evitar más tragedias como esta” ya está mostrando para lo que realmente siempre había servido: un ejercicio político de lucha a brazo partido entre dos facciones de la clase dirigente que han estado enfrentadas en prácticamente cada tema social durante la última década. Sus divisiones son tan insalvables que ni una masacre de estas proporciones puede inculcar al menos un mínimo de decencia en su diatriba sobre el control de armas y el cuidado de los enfermos mentales. Por su parte, la Asociación Nacional del Rifle expresa un paroxismo de paranoia y total irracionalidad cuando propone que debe haber un oficial armado en todas las escuelas en América porque “un malo sólo se puede detener por un buen tipo”. Las escuelas ya están a medio camino de convertirse en cárceles de pleno derecho y así lo han sido durante varios años. Esta locura no sólo muestra la bancarrota de la ideología de la derecha, sino también su contagio de la descomposición: en una sociedad que no puede ofrecer respuestas viables y soluciones a sus problemas, la única posibilidad es que cada individuo esté en contra de todos los demás. Líderes republicanos por temor a la pérdida del apoyo de la ANR, han replanteado ya abiertamente su firme oposición a nuevos límites sobre armas de fuego o municiones, preparando el escenario para otra batalla legislativa más y para realizar prolijas sesiones sobre la segunda enmienda ([2]). Es tan obvio que cualquier 'preocupación' y necesidad de 'acción' que siente la clase dirigente no es para el bienestar y la seguridad de la población, sino para sus propios fines políticos. La izquierda ofrece la narrativa que si la derecha fuera más razonable y flexible, sería posible aprobar una legislación de salud sensata y eficaz para abordar mejor las necesidades de los enfermos mentales. También sería posible reducir el diario derramamiento de sangre por la violencia de las armas si se pudiera convencer a la derecha. En esta narrativa, la inacción sobre el tema de la violencia armada en América es el resultado de la postura endurecida de la derecha. Es un hecho lamentable, sin embargo, que habiendo tantas armas privadas propiedad de estadounidenses, cualquier nueva restricción no haría prácticamente nada para controlar cualquier tipo de violencia. Este ya fue el caso durante ocho años entre 1996 y 2004, cuando entró en vigor la prohibición de armas de asalto a raíz de la masacre de Columbine High School. Aunque la Asociación Nacional del Rifle recientemente ha perdido algo de su influencia y su oposición puede ser un poco más fácil de resistir, los republicanos se preparan para llevar a cabo una batalla larga y cruel. Y aunque entonces había menos animosidad entre las dos facciones de la clase dirigente estadounidense, los cambios propuestos por la Administración tuvieron el mismo efecto que un pañuelo secando una inundación. En su repugnante interés político, la facción de la clase dominante ahora en el poder está manipulando el natural horror que la matanza de la escuela de Connecticut suscita, para debilitar a su facción rival y hacerse pasar por defensores de la red de seguridad social, teniendo la intención de hacer accesible a todos el servicio preventivo. Por su parte, la derecha propone fortalecer el aparato represivo para que cualquier persona que sea potencialmente peligrosa pueda ser encerrada. En su visión ven escuelas como cárceles en que los maestros se convierten en guardias y policías en un lugar público que debe estar cerrado.

Es natural sentir horror y confusión profunda en el asalto a víctimas inocentes. Es natural buscar posibles explicaciones de lo que es obviamente un comportamiento completamente irracional. Esto expresa una profundo sentimiento que requiere que nos tranquilicemos para tener al menos un grado de control sobre nuestro propio destino, que la humanidad pueda salir de lo que parece se han convertido en una espiral de violencia sin fin y cada vez más extrema. Pero la clase dominante sólo puede capitalizar las emociones actuales de la población y manipular su necesidad de confianza para canalizarla hacia una mitología según la cual el estado está dispuesto y es capaz de resolver los problemas de la sociedad. Los revolucionarios deben afirmar claramente que es más bien la existencia de la sociedad de clases y la dominación de clase y la prolongación de las relaciones de explotación capitalista las que son exclusivamente responsables del incremento exponencial de comportamientos irracionales y la patente incapacidad para revertir esta tendencia.

Ana, 21 de diciembre de 2012

[1] Ver “Lo hice para ayudar a mi país (o los efectos nefastos de la guerra)” en https://es.internationalism.org/node/3372 [1]

[2] La segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos aprobada en 1791 consiste en “el derecho de cualquier individuo a la tenencia, uso y transporte de armas, con fines defensivos, deportivos y cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte), sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas”. Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_poseer_armas [2]

Geografía:

- Estados Unidos [3]

Noticias y actualidad:

- Sandy Hook [4]

Rubric:

¿De donde viene la humanidad? ¿Hacia dónde va? – Algunas ideas para comprender la historia de la humanidad

| Adjunto | Tamaño |

|---|---|

| 896.1 KB |

- 17295 lecturas

Preguntas inquietantes

Vivimos tiempos difíciles. La crisis económica más larga de los últimos 60 años sigue su curso y nadie sensato ve una salida al túnel. Esta se anunció para 2010, después se habló de “brotes verdes” para 2012, ahora anuncian un pésimo 2013 a escala mundial y el “comienzo de la recuperación” se retrasa a 2014, pero hay quien habla de 2017 y la OCDE ha apuntado en uno de sus informes una espera mucho más larga, ¡2025!

Vivimos tiempos difíciles. La crisis económica más larga de los últimos 60 años sigue su curso y nadie sensato ve una salida al túnel. Esta se anunció para 2010, después se habló de “brotes verdes” para 2012, ahora anuncian un pésimo 2013 a escala mundial y el “comienzo de la recuperación” se retrasa a 2014, pero hay quien habla de 2017 y la OCDE ha apuntado en uno de sus informes una espera mucho más larga, ¡2025!

Hace ya mucho tiempo que países enteros zozobran en una situación sin esperanza: hambrunas, guerras, miseria extrema… Sin embargo, hasta 2007 el llamado “Primer Mundo”, los países industrializados de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía, parecía “ir razonablemente bien” pese a que se acumulaban muy malos indicios: crecía la cifra de pobres, los salarios estaban congelados, era imposible pagar una vivienda para muchos jóvenes, la precariedad hacía estragos, existía un paro crónico...

Pero esa ilusión del “Primer Mundo como último refugio de prosperidad” ha sufrido un golpe decisivo en los últimos 5 años. Este “paraíso del consumo” empieza a verse sometido a una auténtica catástrofe humanitaria: millones que son arrojados al paro, desahucios de viviendas, empobrecimiento a veces dramático de las “clases medias”, eliminación sistemática de los servicios englobados en el llamado “Estado del Bienestar” (educación, sanidad, pensiones etc.).

En apariencia todo esto habría venido de repente como una especie de plaga inesperada. Sin embargo, esta óptica es el producto de un espejismo engendrado por la forma de ver las cosas que domina en esta sociedad. Los acontecimientos son presentados en sí mismos sin ningún lazo con acontecimientos anteriores o posteriores. Nos hablan de “hechos históricos” que a los pocos días son enterrados en el olvido por otros “hechos históricos”…

Si logramos tomar un poco de distancia, nos daremos cuenta de que hace más de un siglo que la sociedad mundial viene hundiéndose en un largo proceso de catástrofes y barbarie crecientes. En los últimos 100 años ha habido las dos guerras mundiales más destructivas de la historia (1914-18 y 1939-45) con un saldo de 70 millones de muertos directos e innumerables guerras regionales o locales que han ensangrentado el planeta con 120 millones de muertos. Estas cifras alucinantes no son sin embargo más que la punta del iceberg, ¿se podrían dejar de lado las montañas de sufrimientos, de vidas amputadas, de traumas psicológicos transmitidos de generación en generación, que están por debajo de esos millones de muertos?

Del mismo modo, hemos asistido en los últimos 100 años a hechos de una barbarie extrema: el Holocausto nazi, el GULAG estalinista, la “Revolución Cultural” china, Hiroshima y Nagasaki, los campos de concentración de las guerras de Argelia, Madagascar o Vietnam; las numerosas dictaduras de todos los colores… Millones de seres humanos han sido sometidos a tratamientos de una crueldad infinita que a su lado, las torturas medievales de la Inquisición acaban pareciendo juegos de niños.

La barbarie física directa se ha visto acompañada por la barbarie moral: la hipocresía, la manipulación, la creación de chivos expiatorios, han alcanzado dosis jamás vistas. Nos han presentado a individuos sin escrúpulos como “modelos de éxito”, han exhibido con morbosa reiteración la violencia y las depravaciones más asquerosas hasta acabar haciendo de ellas una banalidad.

En fin, y para rematar el retrato apresurado de la sociedad actual, debemos recordar otro de los peligros que encierra: la destrucción medioambiental, proceso que se viene acelerando en los últimos 30 años y frente al cual la sucesión de Cumbres y protocolos adoptados por los gobiernos del mundo resultan tan inoperantes como hipócritas.

Es cierto que los medios de comunicación y toda la producción “intelectual” de este sistema social tratan de darnos explicaciones bien envasadas distribuidas como productos de consumo masivo. Salvo excepciones, se trata de explicaciones de una superficialidad y estupidez que retratan muy bien la sociedad que sufrimos y contribuyen aún más a la degradación intelectual y moral existentes. Son explicaciones que se apoyan en tal o cual hecho aislado, en tal o cual tendencia particular, cuando no se limitan a cargar todas las tintas sobre un “malo de la película”.

Esta última “explicación” es la más extendida. La “personalización”, la búsqueda sistemática de un chivo expiatorio sobre quien cargar todos los males habidos y por haber resulta ser la última palabra de la ciencia oficial de esta sociedad.

Cada vez más personas experimentan una creciente frustración, una insatisfacción, ante la reiteración de falsas explicaciones que sepultan toda aproximación honrada a los hechos. Se hacen preguntas y tratan de ir a la raíz de las cuestiones.

Una de las preguntas es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la historia nos ha conducido a esta situación tan límite? ¿Es un problema de la “naturaleza humana” que sería “mala por definición” siguiendo el aforismo de Hobbes –un filósofo inglés del siglo XVII- que afirmaba que «el hombre es un lobo para el hombre» y que el mundo es «la guerra de todos contra todos»?

En los movimientos de indignados y de Occupy de 2011 estas preguntas han alcanzado las calles. Miles de personas normales y corrientes, han improvisado debates, han organizado bibliotecas ambulantes, donde estas y otras preguntas cruciales han sido formuladas y dado lugar a múltiples respuestas.

Nos dirigimos a ese interesante esfuerzo que nace de las entrañas de la sociedad. No pretendemos aportar ninguna “explicación” definitiva. Simplemente hemos buceado en la trama de la historia para con ello aportar algunos materiales. Materiales que esperamos sirvan para animar nuevos y más interesantes debates entre los que sufrimos esta sociedad para que con la lucha común empecemos a dar una respuesta.

¿Cómo se hace la historia?

El propósito de esta contribución no es narrar la historia de la humanidad. Es una empresa para lo que no nos sentimos capacitados. Nuestro propósito es mucho más modesto. Se trata de aportar algunos apuntes que nos permitan comprender cuál ha sido el modo de vida social de la humanidad en las diferentes épocas y cómo ha ido cambiando. Se trata igualmente de comprender quién hace la historia y cómo se hizo.

Para nosotros, la historia no la hacen ni el designio de los dioses; ni las ideas –aunque estas influyen en su devenir-; ni tampoco los llamados “grandes hombres” –reyes, genios, conquistadores- aunque admitamos que éstos dejan su huella en la marcha de la historia.

Para nosotros es la humanidad toda entera, en sus sucesivas generaciones, la auténtica protagonista de la historia, con su esfuerzo colectivo, con sus luchas, sus anhelos, necesidades, dudas y pasiones, pero igualmente con sus sufrimientos, crímenes, guerras… Cada generación humana realiza su obra, dejando un legado que transmite a la siguiente. «Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado», dice Carlos Marx[1].

¿Cómo se va construyendo la trama de la historia? ¿Qué hay detrás de la sucesión de acontecimientos históricos? Reflexionando sobre ello, Federico Engels señala:

«La historia se hace de tal modo, que el resultado final siempre deriva de los conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de las que surge una resultante -el acontecimiento histórico-, que a su vez, puede considerarse producto de una fuerza única, que, como un todo, actúa sin conciencia y sin voluntad. Pues lo que uno quiere tropieza con la resistencia que le opone otro, y lo que resulta de todo ello es algo que nadie ha querido. De este modo, hasta aquí toda la historia ha discurrido a modo de un proceso natural y sometida también, sustancialmente, a las mismas leyes dinámicas. Pero del hecho de que las distintas voluntades individuales no alcancen lo que desean, sino que se fundan todas en una media total, en una resultante común, no debe inferirse que estas voluntades sean = 0. Por el contrario, todas contribuyen a la resultante y se hallan, por tanto, incluidas en ella»[2]

«Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económicas las que deciden en última instancia (…) Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real», continúa Engels en la misma carta.

La producción y reproducción de la vida humana dentro del entorno natural, es el factor determinante. Sin embargo, sería un error considerar que la historia humana solo está movida por la economía. En primer lugar, “la producción y reproducción de la vida real” es mucho más que la economía; y, en segundo lugar, los factores psicológicos, éticos, culturales, jurídicos, pero igualmente las tradiciones, la situación geográfica etc., tienen un peso que no se puede ignorar.

A partir de estas premisas generales vamos a aproximarnos al discurrir histórico de la humanidad.

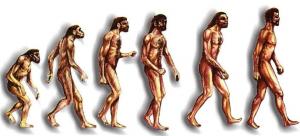

Los orígenes de la especie humana

La especie humana es el fruto de una larga evolución. Los estudios de Darwin en el siglo XIX abrieron un vasto campo de investigaciones biológicas, antropológicas, paleontológicas y arqueológicas que han permitido, siglo y medio más tarde, ir encontrando los distintos eslabones de una larga cadena evolutiva que va desde especies predecesoras –emparentadas con los chimpancés y especies similares- hasta el homo sapiens. Se calcula que este proceso se remonta a 5 millones de años.

La especie humana es el fruto de una larga evolución. Los estudios de Darwin en el siglo XIX abrieron un vasto campo de investigaciones biológicas, antropológicas, paleontológicas y arqueológicas que han permitido, siglo y medio más tarde, ir encontrando los distintos eslabones de una larga cadena evolutiva que va desde especies predecesoras –emparentadas con los chimpancés y especies similares- hasta el homo sapiens. Se calcula que este proceso se remonta a 5 millones de años.

Así pues podemos decir que la especie humana no tiene un estatuto separado y externo al de la evolución natural sino que forma parte de ella aunque constituye, como vamos a ver, una especie muy importante dentro de la naturaleza, que se ha transformado con el paso de los tiempos en la más influyente y poderosa. Pero esto si lo consideramos en la escala de la historia natural que tiene muchos millones de años es algo muy reciente. Durante muchos milenios, la especie humana era extremadamente débil y se veía constantemente amenazada de desaparición.

Así pues, la historia de la humanidad está unida a la historia de la naturaleza (la geología, la evolución de las especies, la biología, la neurología, la astronomía etc.). Como señala Carlos Marx en sus Manuscritos Económico – Filosóficos: «Algún día la Ciencia natural se incorporará a la Ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural, habrá una sola ciencia»[3].

Desborda las posibilidades de este pequeño estudio analizar los distintos hitos de este largo proceso. Lo que sí podemos decir, y nos parece lo más importante, es que durante estos 5 millones de años la especie humana ha sufrido numerosas transformaciones y evoluciones, no se puede hablar de una especie eternamente igual a sí misma sino de una especie en continuo cambio que se modifica en su constitución y composición en estrecha relación con su entorno natural. Cambios en la forma de andar –pasar de caminar a 4 patas a hacerlo con los dos pies-, en el desarrollo de la mano, en el crecimiento del cerebro, en la altura de los individuos, en su régimen alimenticio etc., constituyen el producto de largos procesos, de profundas transformaciones, dentro de una larga línea evolutiva[4].

Una de las más importantes transformaciones es la emergencia de una serie de especies que culminan en el Homo Sapiens[5]. Esta especie alcanza en sus grandes rasgos (cuerpo, cerebro, bípedo etc.) la configuración de la humanidad tal y como hoy se conoce. Parece que tiene 2 millones de años de antigüedad y que su desarrollo se dio en paralelo al de otras ramas humanas que acabaron por desaparecer, algunas parece que se mantuvieron hasta hace unos 25000 años.

Sin pretender adentrarnos detenidamente en la teoría de la evolución queremos destacar dos rasgos esenciales de la especie humana: su carácter múltiple y polifacético y su sociabilidad.

La especie humana tiene un bajo grado de especialización. Cuanto más especializada y concentrada en una serie de actividades y cualidades específicas es una especie, menores son sus posibilidades de progreso evolutivo. La perfección es sinónimo de limitación pues indica una evolución acabada que en su configuración definida ya no puede evolucionar más. Especies como el león o el tigre aparecen como especies admirables en su destreza para la caza, la velocidad de la carrera, pero en esa “perfección” se encierra su debilidad pues ya no tienen posibilidad de evolución. «El caballo y el león se hallan armados contra el progreso a causa de la misma extraordinaria eficacia de sus extremidades y de sus dientes, así como del sentido del olfato. Cada uno de estos animales se halla reducido a desempeñar el papel de una de las piezas de la maquinaria orgánica» (Aldous Huxley).

En cambio, cuanto más polifacética y multilateral es una especie, mayor es su capacidad de adaptación, de progreso y de evolución. Es una especie “en construcción”, no acabada y por tanto imperfecta, pero por ello mismo está abierta a la modificación, es plástica y maleable, puede, en definitiva, evolucionar.

Esa es una característica de la especie humana, resultado de la condensación de toda una serie de factores contradictorios y que la coloca como punta de lanza de la evolución del conjunto de la naturaleza tal y como la conocemos actualmente. «El hombre no es un tipo estabilizado, fijo, sino más bien fluido, adaptable, infinitamente maleable; el más educable y alterable de los seres vivos. Va mudando a medida que va adquiriendo nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas ideas. A su cerebro debe el hombre la facultad de aprender, de reorganizar, de adoptar nuevos procedimientos, de desechar lo que juzga menos útiles y de poder cambiar tan rápidamente. Y es susceptible de hacer todo esto porque no es un tipo consumado, completo, como lo son el caballo o la jirafa. El hombre es pura potencialidad; no un ente fijo y dado de una vez»[6].

La naturaleza multilateral y polifacética de la especie humana, su plasticidad y apertura, van ligados a su debilidad, la cual –por paradójico que pueda parecer- se convierte en lo que sin duda es su mayor fuerza y constituye la base de la segunda característica vital de la especie humana: su sociabilidad. «Durante la fase de evolución que se sitúa entre los antepasados inmediatos del hombre y del hombre moderno, la debilidad es una ventaja [subrayado en el original] pues ella conduce a la unión ante el peligro, a la cooperación, al apoyo mutuo y al desarrollo correlativo de la inteligencia y la educación de los jóvenes. La extenuación progresiva de las capacidades animales –en lo que se incluye las disminución de la acuidad de los instintos individuales en beneficio de la extensión indefinida de los instintos sociales- está sobre compensada por el crecimiento simultáneo de las capacidades racionales, las cualidades sociales y la eficacia colectiva»[7].

La sociabilidad constituye el rasgo más importante y decisivo de la especie humana. Ella no es desde luego la única especie capaz de cooperar y actuar en común. Las abejas o las hormigas son ejemplos muy notables de trabajo cooperativo. Sin embargo, el rasgo social y cooperativo, la amplitud y profundidad de los instintos sociales, constituye la principal fuerza de la especie humana. Es lo que le ha permitido realizar grandes transformaciones sobre sí misma: el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, la comunicación altamente desarrollada…, todo lo cual, a su vez, le ha llevado primero a adaptarse cada vez mejor al medio natural y, con posterioridad, a ser capaz de influirlo y transformarlo.

Físicamente, la especie humana estaba muy lejos de ser la más fuerte. Mamíferos, reptiles, aves, especies hoy desaparecidas como los dinosaurios, poseían una fuerza física temible. Si la especie humana ha logrado sobrevivir en medio de este contexto tan desfavorable ha sido precisamente por su capacidad social, la cual ha progresado constantemente a lo largo de muchos miles de años.

La humanidad ha vivido más del 95% de su historia en comunidades comunistas

En el siglo XIX se estimaba que la humanidad había vivido bajo el régimen de sociedades escindidas en clases antagónicas: patricios y esclavos, reyes y súbditos, señores y siervos, capitalistas y obreros. De hecho, el capítulo inicial de El Manifiesto Comunista comienza con la tajante afirmación de que «toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases»[8], lo cual es manifiestamente incorrecto porque en realidad solamente una pequeña parte de la historia humana discurre en el marco de la división en clases sociales –como mucho los últimos 15.000 años.

Marx y Engels, debido a su espíritu crítico y su voluntad científica, supieron poner en cuestión esta afirmación de El Manifiesto. En los años 50 y 60 del siglo XIX, su seguimiento de las últimas novedades en el mundo científico les llevaron a barruntar que antes de las sociedades de clases había existido “otra sociedad”, muy antigua. Sin embargo, no supieron caracterizarla, ponerle por así decirlo “nombres y apellidos”, hasta que descubrieron los estudios de un antropólogo norteamericano, Lewis Henry Morgan (del que vamos a hablar más adelante), que a partir de sus amplias observaciones y su convivencia con tribus iroquesas[9], estableció que la humanidad había vivido una larga fase de su historia bajo condiciones diferentes a la sociedad de clase, concretamente había vivido en comunidad –ciertamente pequeñas comunidades aisladas-, en una forma social que se denominó el comunismo primitivo. Se calcula que más del 95% de la historia humana ha discurrido bajo esta organización social.

¿Cómo fue el comunismo primitivo? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? ¿Cómo vivía la humanidad bajo esa organización?

No pretendemos dar una respuesta exhaustiva ni trazar una historia documentada, sino ver algunos elementos destacados que caracterizan esta forma de sociedad. Nos hemos inspirado en un libro de Rosa Luxemburg titulado Introducción a la economía política que contiene informaciones históricas y análisis de mucho interés. Destacan los capítulos titulados “Historia Económica”[10].

El estudio de Rosa Luxemburg abarca numerosas experiencias situadas en épocas remotas: los germanos, la antigua Grecia, la América anterior a la conquista española, la India, Australia, Estados Unidos, Rusia…, es decir, para sus conclusiones se apoya en un conocimiento histórico de todos los continentes y no únicamente de Europa.

Hasta más allá de la segunda mitad del siglo XIX, la idea dominante sobre la humanidad antigua es que ésta había vivido dividida en una suma de familias aisladas cada una dotada de su propiedad particular[11].

Frente a estas ideas, Rosa se apoyó en las investigaciones del antropólogo alemán Maurer que en 1853 publicó un estudio sobre los antiguos pueblos germánicos. «Desde hace 2000 años y aún antes, regían condiciones, entre los germanos, radicalmente distintas de las actuales. No se conocía entonces el estado con leyes coactivas escritas ni la división en ricos y pobres, dominadores y trabajadores. Constituían tribus y clanes libres que erraron por Europa hasta asentarse temporalmente primero, y luego definitivamente. El cultivo de la tierra, como lo demostró von Maurer, comenzó en Alemania no a partir de individuos sino de clanes y tribus enteras, así como en Islandia surgió en sociedades bastante numerosas, llamadas frändalid y la skulldalid, que quiere decir algo así como compañía y séquito»[12].

La organización que se daban estas tribus era la propiedad comunal de la tierra y su cultivo por sorteo de lotes intercambiables entre las distintas familias que las componían. «Los antiguos germanos no conocían lo “mío” y lo “tuyo” en relación con la tierra. Más bien, cada clan constituía, al asentarse, una comunidad que manejaba en común toda la superficie perteneciente a ella, la distribuía y la trabajaba» [13].

Estos estudios empezaban a poner en duda el mito según el cual, la humanidad había vivido siempre en un régimen de propiedad privada que supuestamente sería “innata al hombre”. Este prejuicio estaba tan arraigado que un médico francés que había recorrido Mongolia a finales del siglo XVII se sentía muy enfadado porque en esas tierras «han aniquilado el concepto mismo de lo mío y lo tuyo en su aplicación a la propiedad de la tierra, concepto que constituye el fundamento de todo lo bueno y hermoso en el mundo». ¡No le cabía en la cabeza que la humanidad pudiera vivir en comunidad!

Tal era la fuerza del dogma de la propiedad privada que los estudios de Von Maurer fueron reducidos a la crónica de una “excepción” atribuible a la “raza germánica”. Pero al poco tiempo, otro estudioso alemán, Von Hauxthausen, «demostró que los campesinos rusos no conocían la propiedad privada de los campos labrantíos, prados y bosques, que la aldea en conjunto era propiedad de ellos y que las distintas familias campesinas sólo recibían parcelas de tierras de cultivo en usufructo temporal, parcelas que (exactamente como los antiguos germanos) sorteaban entre sí»[14].

En los siguientes 30 años se acumularon sin cesar nuevos descubrimientos. Los dominadores ingleses de la India querían realizar un catastro de la agricultura de dicho país para lo que hacía falta identificar las propiedades privadas de tierras y sus titulares. La sorpresa de los funcionarios ingleses fue mayúscula: «Encontraron las más variadas comunas campesinas grandes y pequeñas que ocupaban sus tierras desde hacía milenios, cultivaban arroz y vivían ordenadamente y en tranquilidad, pero (¡horror!), no se encontraba por ninguna parte, en estas tranquilas aldeas, un propietario de las tierras. Por más que se buscase, nadie podía llamar suya la tierra o la parcela por él labrada, ni por tanto venderla, arrendarla, hipotecarla, darla en garantía de impuestos impagados. Todos los miembros de tales comunas, se mantenían firme y fielmente unidos, y los lazos de sangre entre ellos les significaban todo mientras que la propiedad del individuo no tenía ningún valor para ellos»[15]. Un informe de fiscales de hacienda británicos decía que « Los productos de la economía comunitaria se integran en un fondo común con el que se hace frente a todas las necesidades». «Sir Henry Maine, profesor de derecho comparado en Oxford y ex miembro del gobierno en la India, dio lecciones sobre las comunas agrarias indias ya en 1871 y trazó un paralelismo entre ellas y las comunidades de marca cuya existencia había probado Maurer en Alemania y Nasse en Inglaterra»[16]

Los franceses que habían ocupado numerosas regiones de África se encontraron con la misma realidad: ni rastro de propiedad privada salvo en las franjas costeras anteriormente dominadas por árabes y turcos. Pero, ahí donde civilizaciones feudales no habían llegado –o incluso en presencia de éstas y conviviendo con ellas- lo que predominaba por todas partes era la organización comunista tribal y la propiedad en común de tierras y ganado.

En América del Sur se llegó a la misma conclusión: «Ya en la década del setenta el erudito ruso Maxim Kovalevski, sobre la base de los informes de Zurita[17], llegó al resultado de que el legendario imperio inca de Perú no había sido otra cosa que un país en el que regían las mismas relaciones antiguas de comunismo agrario que ya había examinado Maurer en el caso de los antiguos germanos, y que era la forma predominante no sólo en Perú sino también en México y, en general, en todo el nuevo continente conquistado por españoles»[18]. Así pues, el mundo científico serio reconocía hacia 1880 «en el comunismo agrario una forma primitiva del desarrollo internacional y válida para todos los continentes y todas las razas»[19]

En la comprensión de cómo ha vivido la humanidad la inmensa mayoría de su historia jugó un papel fundamental el estudio del norteamericano Lewis Henry Morgan (antes citado) quien en su libro La Sociedad Primitiva (1877) mostró las formas de vida, la cultura, moralidad, organización social, leyes, actividades económicas etc., propios del comunismo primitivo. De este estudio, Rosa Luxemburgo saca algunas conclusiones.

La primera es que «Lo mismo que, para los representantes oficiales de la Iglesia cristiana, todas las religiones primitivas y precristianas no son sino una larga serie de extravíos en la búsqueda de la única religión verdadera por parte de la humanidad, todas las formas económicas primitivas eran, para los economistas, sólo intentos fallidos previos al descubrimiento de la única forma económica verdadera: la propiedad privada y la explotación, con las que se inician la historia escrita y la civilización. Morgan asestó a esta concepción un golpe decisivo al plantear la historia cultural primitiva en su conjunto como una parte de la ininterrumpida escala del desarrollo de la humanidad, infinitamente más importante, tanto por su duración infinitamente más prolongada que la del diminuto fragmento de la historia escrita, como por las decisivas conquistas de la civilización realizadas justamente en aquella prolongada alborada de la existencia histórica de la humanidad. Al insuflar un contenido positivo a las “denominaciones” salvajismo, barbarie y civilización, Morgan hizo de ellas conceptos científicos exactos y las empleó como instrumentos de investigación científica. Salvajismo, barbarie y civilización son para Morgan tres segmentos del desarrollo de la cultura, separados unos de otros por signos materiales perfectamente determinados y dividido cada uno de ellos en un nivel inferior, uno medio y uno superior diferenciados entre sí nuevamente por conquistas y progresos culturales concretamente determinados»[20]

Ese 95% de la historia de la humanidad no fue un “tiempo perdido”. Los estudios antropológicos realizados a lo largo del siglo XX en tribus “aún no civilizadas”; las investigaciones en el campo de la paleontología y la arqueología y otros muchos estudios, viajes y observaciones, permiten comprender que durante el comunismo primitivo tuvo lugar un proceso fascinante de progresos, desarrollos, invenciones, descubrimientos, se fue fraguando una cultura, creció una moralidad, se forjó una vida social humana de la cual mucho podemos aprender y sin la cual los últimos 15 mil años de civilización serían imposibles.

Morgan muestra las relaciones de parentesco, la evolución de la familia, las formas de relación sexual etc. Aventura la hipótesis que fue posteriormente comprobada que la organización gentilicia –conjunto de tribus, clanes etc., unidos por lazos sanguíneos- no se limitaba a los indios piel Rojas sino a los pueblos originarios de las grandes civilizaciones: Roma, Grecia, India, China… Describe la vida en estas sociedades: «Todos sus miembros son hombres libres comprometidos a defender la libertad del otro; iguales en sus derechos personales, ni los dirigentes de la paz ni los jefes guerreros pretenden preeminencia de ninguna especie; constituyen una hermandad, ligados por lazos sanguíneos. La libertad, la igualdad; la fraternidad, aunque nunca formuladas, eran los principios, básicos de la gens, y ésta era la unidad de todo un sistema social, el fundamento de la sociedad india organizada. Esto explica el indoblegable sentido de independencia y la dignidad personal en la conducta que todos reconocen a los indios»[21] La sociedad comunista primitiva no tiene propiedad privada ni explotación del hombre por el hombre, no tiene Estado, la mujer no está sometida al hombre sino que vive en un plano de igualdad con él. «Toda la actual civilización con su propiedad privada, su dominación de clase, su dominación masculina, su estado y su matrimonio coercitivo, es sólo una fase breve y temporal nacida de la disolución de la sociedad comunista originaria, que a su vez será desplazada en el futuro por formas sociales superiores»[22].

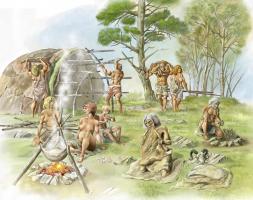

Rosa demuestra que el comunismo primitivo no es una sociedad estática, eternamente igual a sí misma, en realidad ha sufrido una evolución que ha pasado por diferentes etapas: desde pequeñas hordas errantes hasta comunidades tribales igualmente trashumantes pero dotadas de una creciente organización interna; desde tribus cazadoras - recolectoras que vivían de la caza y de frutos silvestres, hasta las comunidades agrarias locales que acabaron por extenderse por todo el planeta y que aún han logrado sobrevivir en algunas regiones durante el siglo XX.

¿Cuáles fueron esas transformaciones? ¿Cómo se pasó de la pequeña horda al agrupamiento en comunidades más estables y con lazos más firmes? ¿Qué pasos se dieron para pasar de la búsqueda errante de caza y frutos silvestres a una agricultura que reproduce éstos últimos y a una ganadería que permitirá ir reemplazando la caza?

Hubo toda una serie de descubrimientos, de creación de útiles de trabajo, que supusieron auténticas revoluciones y que permitieron esos pasos. Podemos hablar de algunas de ellas, las más destacadas.

El desarrollo de la mano. Si andar a dos patas constituyó un enorme salto hacia adelante, éste a su vez llevó a otro que fue la utilización de las manos como auténticas herramientas. Permitía la recolección, abría nuevas posibilidades de trabajo, distanciaba al hombre de la forma en que los animales obtienen su sustento, permitía su defensa, abría la posibilidad de la manufactura y del arte.

El descubrimiento del fuego. Permitió protegerse del frío, puso las bases para la emergencia de una cocina rudimentaria, condujo a un tratamiento más elaborado de los alimentos y a su conservación. El fuego igualmente permitió empezar a fabricar útiles de trabajo. Pero el fuego constituyó un poderoso factor de socialización, la tribu se reunía en torno a él. En torno a la hoguera se fueron forjando las condiciones para el desarrollo del lenguaje, el intercambio de experiencias, la elaboración de historias y tradiciones, la reflexión, la adopción de decisiones en común. El fuego tenía tal importancia que las tribus acabaron por mantenerlo las 24 horas del día y en sus desplazamientos se repartían el trabajo para mantenerlo vivo.

Podríamos añadir otros numerosos progresos: la confección de prendas rudimentarias; los transportes en los ríos utilizando troncos; el paso de vivir en cuevas a la construcción precaria de las primeras viviendas; el tallado de piedras con el que se fabricaron armas y utensilios; los primeros pasos en la agricultura y en la ganadería…

¿Pero cual fue el hilo conductor de esta incesante progresión? Los investigadores no dudan en atribuirlo a la unión entre capacidad social y cultural de la humanidad. Un factor clave lo constituyó el nacimiento y desarrollo del lenguaje, el cual no puede surgir del individuo mismo –no tiene necesidad de “comunicarse consigo mismo”- sino que solo puede emerger en comunidad. El lenguaje tuvo al principio una forma muy rudimentaria –gestos y signos- después experimentó un gran salto con la creación de palabras las cuales solamente podían surgir de un alto grado de confianza y de vivencia en común puesto que las palabras son una elaboración convencional que necesitan que todos se pongan de acuerdo en su significado.

El lenguaje da a la comunidad una cierta conciencia que es a la vez individual y colectiva. En esta conciencia se apoya la toma de decisiones que puede alejarse de la inicial improvisación o de la sumisión a ritos que se repiten incesantemente. Sin abandonar ambos aspectos, todo indica que las comunidades primitivas evolucionaron hacia la toma de decisiones en asambleas regulares donde asistían todos sus miembros. Los estudios de Morgan así como investigaciones posteriores, apuntan a la asamblea como el órgano de decisión de las comunidades primitivas. En estas asambleas, los ancianos, al acumular el tesoro de la experiencia, constituían la voz más escuchada.

Pero el lenguaje a su vez permite una cierta abstracción y lleva al desarrollo del pensamiento el cual no es un producto individual sino que surge de la lenta gestación de una cultura común.

Esta cultura común hace emerger igualmente los primeros pasos del arte. Son numerosas las pinturas que nos han llegado del Paleolítico. La interpretación más plausible de las mismas es que, especialmente en las escenas de caza, tenían como fin “anticiparla”, darle la finalidad mágica de que se realice efectivamente. Pero ese objetivo “pragmático” no excluye el progresivo desarrollo de un sentido artístico. «El artista paleolítico, que estaba interesado únicamente en la eficacia de la magia, seguramente sentiría una cierta satisfacción estética en su labor (…) La relación entre mímica y magia en las danzas culturales de los pueblos primitivos refleja aún más claramente este hecho. Así como, en estas danzas, el placer de la ficción y la imitación está difundido con la finalidad mágica, también el pintor prehistórico pintaría los animales en sus actitudes características con gusto y satisfacción, a pesar de su entrega al propósito mágico de la pintura»[23]

La transmisión entre las sucesivas generaciones constituyó un enorme progreso: las experiencias vividas, las constataciones penosamente adquiridas, no se perdían sino que iban pasando a las siguientes generaciones con la intervención activa de los más viejos, poco a poco la humanidad empezaba a constituir una de sus fuerzas más importantes, su patrimonio cultural, base de la reflexión, de la conciencia y de la capacidad para actuar en función del futuro y no únicamente del presente.

El conjunto de esta primera forma cultural ha sido denominado realismo mágico. Realismo porque se basaba en la simple constatación de hechos, en su atesoramiento y transmisión de generación en generación. Realismo igualmente en el sentido más estrecho de que estaban pegados a las experiencias más inmediatas y carecían de historia. Mágico porque no se trataban de explicar –resultaba imposible para las condiciones de entonces- sino que se atribuían directamente a fuerzas misteriosas y extrañas.

Pero ese realismo mágico fue un gran crisol en el que fueron acumulándose conocimientos y experiencias, reforzó la vida en comunidad y le dio –en las terriblemente limitadas condiciones de entonces- una mayor conciencia, una mayor seguridad, una mayor capacidad de producción y organización. El realismo mágico daba pie a una cierta organización del trabajo y una división del mismo entre los miembros de la tribu pero siempre encaminados a la satisfacción de las necesidades comunes. Menciona Rosa los estudios sobre los aborígenes australianos que han poseído desde decenas de siglos una compleja organización comunista cuyo pilar es el Tótem: cada rama de la tribu se especializa en cazar un animal para el resto, el cual sin embargo no puede comer salvo caso de extrema necesidad: «los distintos grupos totémicos no viven aislados unos de otros en la sociedad totémica; se mezclan y ejercitan sus fuerzas mágicas para el bien común. En el sistema originario los hombres del canguro cazaban y mataban (salvo que estemos equivocados) canguros tanto para consumo de todos los demás grupos totémicos como para el suyo propio, y así puede haber ocurrido con el totem-oruga, el totem-halcón y los demás. Bajo el nuevo sistema de forma religiosa, según el cual estaba prohibido a los hombres matar y comer los animales totémicos, los hombres del canguro siguieron produciendo canguros, pero no ya para su propio consumo; los hombres del emú prosiguieron incrementando los emús, aunque a ellos les estaba prohibido ahora probar carne de emú; los hombres de la oruga continuaron aplicando sus conjuros para la propagación de las orugas, por más que estos bocados exquisitos estaban destinados, en adelante, a otros hombres.” En una palabra: lo que hoy se nos presenta como un sistema de culto ya era, en épocas muy antiguas, un sistema sencillo de producción social organizada con amplia división social del trabajo»[24]

Emparejada con el realismo mágico se desarrolló la creencia supersticiosa. Ésta constituyó una primitiva forma de pensamiento más abstracto, con mayor capacidad de generalización, que se fue gestando poco a poco para dar un mínimo de seguridad a unos seres humanos que se sentían impotentes ante una naturaleza que les era totalmente desconocida y, sobre todo, terrible, aplastante e indomable. Pensemos en comunidades que se encontraban de repente con la cueva donde vivían totalmente anegada por una inundación, con el agotamiento súbito de los vegetales que les proporcionaba alimentos silvestres; con ataques repetidos de fieras enormes; que se veían afectados por fenómenos incomprensibles: sequías, terremotos, olas de frío o de calor etc. Se trataba de fenómenos que la humanidad ha tardado muchos siglos en explicar, en muchos casos todavía de forma parcial o insatisfactoria.

La humanidad no se reduce –desde sus más lejanos estadios- a un cuerpo físico o a una colección fisiológica de simples instintos repetitivos como sucede en otras especies animales; al vivir en sociedad, al haber desarrollado un cerebro, al comunicarse, pensar, actuar…, tiene sentimientos, sufre o se alegra, y esa complejidad “interior” contrastaba brutalmente con su impotencia frente al “mundo exterior” –el entorno natural-. De ahí que sin la ayuda de la explicación supersticiosa –que lógicamente hoy nos parece totalmente anacrónico- no hubiera podido resistir la tremenda incertidumbre vital y hubiera probablemente perecido.

Aquí cerramos la primera entrega de esta “pequeña historia” que hemos centrado en el comunismo primitivo (hasta hace unos 15 mil años). Esta sociedad no era sin embargo el paraíso sobre la Tierra. Fue la forma de supervivencia que encontró la humanidad en sus largos y penosos pasos iniciales, realizados bajo condiciones de una bajísima capacidad de producción y de impotencia total frente a la naturaleza. De ahí que encerrara límites y contradicciones insuperables y que ella misma acabara por convertirse en una carga insoportable para sus propios miembros, lo que la llevaron a la crisis y a que empezaran a emerger de sus propias entrañas las primeras sociedades divididas en clases.

[1] El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm [6]

[2] Carta a Joseph Bloch, 1890, https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm [7]

[3] De una manera aún más tajante, Marx y Engels afirman en La Ideología Alemana: «Reconocemos solamente una ciencia, la ciencia de la historia. La historia considerada desde dos puntos de vista, puede dividirse en historia de la naturaleza y la historia de los hombres. Ambos aspectos, con todo, no son separables: mientras existan hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan recíprocamente» (Textos suprimidos por Marx y Engels, texto 2, perteneciente a Feuerbach, contraposición entre la concepción materialista y la idealista, parte I).

[4] Resulta de interés el libro conjunto de John Maynard Smith y Eörs Szathamary titulado 8 hitos de la evolución, Del origen de la vida. Enlace de información bibliográfica: www.tusquetseditores.com/titulos/metatemas-ocho-hitos-de-la-evolucion-de... [8]

[6] John Lewis, Hombre y Evolución, página 124 edición española, Editorial Grijalbo.

[7] Patrick Tort: Darwin no es quien se cree, libro en francés, página 66, traducido por nuestros medios.

[10] Ver grupgerminal.org/?q=system/files/IntroduccionalaeconomiaRosaLuxemburgFORMATEADO.pdf [12] . Otro libro recomendable es el de Federico Engels El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), ver https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm [13]

[11] Para el filosofo inglés Locke (1632-1704) el hombre era un individuo solitario que se bastaba a sí mismo y que solo entraba en relación con los demás por libre decisión propia. https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke [14]

[12]Introducción a la economía política (en adelante la llamaremos INTRO), capítulo II pag. 45

[13] Idem.

[14] INTRO capítulo II pag. 46.

[15] INTRO capítulo II pag. 48.

[16] INTRO capítulo II pag. 49.

[17] Auditor español de la Real Audiencia de México durante la dominación española que había escrito un exhaustivo informe sobre las formas de vida de los indios antes de la conquista hispana.

[18] INTRO capítulo II pag. 50.

[19] INTRO capítulo II pag. 52.

[20] INTRO capítulo II pag. 53.

[21] INTRO capítulo II pag. 55.

[22] INTRO capítulo II pag. 56.

[23] Arnold Hauser Historia social de la literatura y el arte, tomo I, página 19 edición española.

[24]INTRO capítulo II pag. 68.

[25] El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm [6]

[26] Carta a Joseph Bloch, 1890, https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm [7]

[27] De una manera aún más tajante, Marx y Engels afirman en La Ideología Alemana: «Reconocemos solamente una ciencia, la ciencia de la historia. La historia considerada desde dos puntos de vista, puede dividirse en historia de la naturaleza y la historia de los hombres. Ambos aspectos, con todo, no son separables: mientras existan hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan recíprocamente» (Textos suprimidos por Marx y Engels, texto 2, perteneciente a Feuerbach, contraposición entre la concepción materialista y la idealista, parte I).

[28] Resulta de interés el libro conjunto de John Maynard Smith y Eörs Szathamary titulado 8 hitos de la evolución, Del origen de la vida. Enlace de información bibliográfica: www.tusquetseditores.com/titulos/metatemas-ocho-hitos-de-la-evolucion-de... [8]

[30] John Lewis, Hombre y Evolución, página 124 edición española, Editorial Grijalbo.

[31] Patrick Tort: Darwin no es quien se cree, libro en francés, página 66, traducido por nuestros medios.

[34] Ver grupgerminal.org/?q=system/files/IntroduccionalaeconomiaRosaLuxemburgFORMATEADO.pdf [12] . Otro libro recomendable es el de Federico Engels El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), ver https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm [13]

[35] Para el filosofo inglés Locke (1632-1704) el hombre era un individuo solitario que se bastaba a sí mismo y que solo entraba en relación con los demás por libre decisión propia. https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke [14]

[36]Introducción a la economía política (en adelante la llamaremos INTRO), capítulo II pag. 45

[37] Idem.

[38] INTRO capítulo II pag. 46.

[39] INTRO capítulo II pag. 48.

[40] INTRO capítulo II pag. 49.

[41] Auditor español de la Real Audiencia de México durante la dominación española que había escrito un exhaustivo informe sobre las formas de vida de los indios antes de la conquista hispana.

[42] INTRO capítulo II pag. 50.

[43] INTRO capítulo II pag. 52.

[44] INTRO capítulo II pag. 53.

[45] INTRO capítulo II pag. 55.

[46] INTRO capítulo II pag. 56.

[47] Arnold Hauser Historia social de la literatura y el arte, tomo I, página 19 edición española.

[48]INTRO capítulo II pag. 68.

[49] El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm [6]

[50] Carta a Joseph Bloch, 1890, https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm [7]

[51] De una manera aún más tajante, Marx y Engels afirman en La Ideología Alemana: «Reconocemos solamente una ciencia, la ciencia de la historia. La historia considerada desde dos puntos de vista, puede dividirse en historia de la naturaleza y la historia de los hombres. Ambos aspectos, con todo, no son separables: mientras existan hombres, la historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionan recíprocamente» (Textos suprimidos por Marx y Engels, texto 2, perteneciente a Feuerbach, contraposición entre la concepción materialista y la idealista, parte I).

[52] Resulta de interés el libro conjunto de John Maynard Smith y Eörs Szathamary titulado 8 hitos de la evolución, Del origen de la vida. Enlace de información bibliográfica: www.tusquetseditores.com/titulos/metatemas-ocho-hitos-de-la-evolucion-de... [8]

[54] John Lewis, Hombre y Evolución, página 124 edición española, Editorial Grijalbo.

[55] Patrick Tort: Darwin no es quien se cree, libro en francés, página 66, traducido por nuestros medios.

[58] Ver grupgerminal.org/?q=system/files/IntroduccionalaeconomiaRosaLuxemburgFORMATEADO.pdf [12] . Otro libro recomendable es el de Federico Engels El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), ver https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm [13]

[59] Para el filosofo inglés Locke (1632-1704) el hombre era un individuo solitario que se bastaba a sí mismo y que solo entraba en relación con los demás por libre decisión propia. https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke [14]

[60]Introducción a la economía política (en adelante la llamaremos INTRO), capítulo II pag. 45

[61] Idem.

[62] INTRO capítulo II pag. 46.

[63] INTRO capítulo II pag. 48.

[64] INTRO capítulo II pag. 49.

[65] Auditor español de la Real Audiencia de México durante la dominación española que había escrito un exhaustivo informe sobre las formas de vida de los indios antes de la conquista hispana.

[66] INTRO capítulo II pag. 50.

[67] INTRO capítulo II pag. 52.

[68] INTRO capítulo II pag. 53.

[69] INTRO capítulo II pag. 55.

[70] INTRO capítulo II pag. 56.

[71] Arnold Hauser Historia social de la literatura y el arte, tomo I, página 19 edición española.

[72]INTRO capítulo II pag. 68.

Series:

- Marxismo y ciencia [15]

Cuestiones teóricas:

Rubric:

¿De qué crisis estamos hablando?

- 3209 lecturas

En abril-mayo de 2012 la CCI, junto con sus simpatizantes y otros compañeros procedentes de horizontes diversos, decidimos organizar un ciclo de tres discusiones sobre la Crisis.

En abril-mayo de 2012 la CCI, junto con sus simpatizantes y otros compañeros procedentes de horizontes diversos, decidimos organizar un ciclo de tres discusiones sobre la Crisis.

En la discusión de preparación se puso el acento en que una buena utilización de la cultura del debate permitiría que todos los invitados tomasen parte activa en las discusiones; es decir, debatieran “sin cortarse”. Enseguida se puso de relieve que aunque no se trataba de una discusión entre “expertos” (los propios expertos de la burguesía se han mostrado incapaces de prever la crisis aunque ahora dominen en los “debates” de todos los Medias) nosotros, desde hace algún tiempo, hemos ido elaborando, a partir de los síntomas más graves y recurrentes de la crisis, argumentos sólidos sobre sus causas y que ésta se muestra cada vez más como una crisis de todo el sistema capitalista, tanto económica, social, como política.

Debatiendo, entendimos que la cuestión a la que había que responder sería por tanto: ¿Reforma o derrocamiento revolucionario del sistema?

El texto que sigue a continuación fue nuestra propuesta de introducción para este ciclo.

La discusión se centró en cuatro ejes:

- búsqueda de una mejor comprensión de las definiciones y conceptos a utilizar (dinero, crédito, deuda, mercado, cambio y valores de uso, etc.).

- crisis histórica del capitalismo (su decadencia) y la sobreproducción.

- relación entre crisis, guerra y reconstrucción; y

- papel del imperialismo.

Los asistentes estaban verdaderamente entusiasmados, animados y centrados en todas las intervenciones. Y, como veis, los temas propuestos avanzaban ya los dos próximos tramos de la discusión.

Se preparó una compilación de textos para su utilización por los participantes, se envió a los que la solicitaban y está a disposición de quien la pida.

No hay duda, la crisis se manifiesta, de manera especialmente espectacular, en el plano financiero: desde finales de los 80 a los bancos se les dio total libertad para extender su política de financiación y comercialización de todo tipo de productos financieros; de manera que hoy constituyen –aunque sea en forma virtual, por medio de sistemas informáticos– un mercado más importante que todos los sectores no financieros juntos. En 2008 la totalidad de las transacciones financieras mundiales alcanzaba la suma de 2.200 billones de Dólares frente a un Producto Nacional Bruto mundial de 55 billones. La economía especulativa es, como se ve, 40 veces más importante que la economía “real”. En plata, durante estos últimos años han sido colocados cada vez más miles de billones en inversiones totalmente aberrantes y destructivas.

A lo largo de los últimos 25 años las transacciones financieras no se han fundamentado sobre valores reales e intrínsecos sino que se hallan inmersas en un proceso que funciona, al 100%, con una lógica propia. El sector financiero ha perdido el contacto con la realidad económica y hace tiempo que no está al servicio de la economía real sino que se basa sobre todo en plusvalías irreales, en nubes de humo. Ahí es donde se sitúa el origen de la alucinante acumulación de deudas de los gobiernos nacionales, de las entidades financieras, de las empresas y de los particulares.

¿Es esta crisis, básicamente, una crisis hipotecaria?

A finales del siglo XX, la burguesía dio vía libre a los bancos para concertar préstamos hipotecarios de mayor cuantía y con unos tipos de interés más bajos que los habituales hasta entonces. La explosión del crédito hipotecario llevó, en un gran número de países, a la subida de los precios en el sector inmobiliario y, concretamente, de las viviendas. Los bancos, ofreciendo préstamos cada vez más elevados para enfrentar los elevadísimos precios del mercado inmobiliario, han llegan a acumular, en forma de intereses, una parte cada vez mayor del salario de los trabajadores.

No obstante, en un momento dado los tipos de interés tuvieron que ser aumentados para poder enfrentar la amenaza de una inflación (el alza de los precios de las viviendas llevaba al recalentamiento del mercado inmobiliario). Pronto una masa de familias obreras se encontró con la sorpresa de que no podían devolver ya su crédito hipotecario. Estas familias, que están hoy amordazadas de pies y manos a los bancos, estuvieron antes atadas al patrón, como ya sabemos por los informes de Friedrich Engels: «“El encadenamiento del trabajador a su propia casa” existía ya en los años 80 y 90 del siglo XIX. (El fabricante) Dollfuss y sus colegas intentaban vender a los trabajadores pequeñas casas que debían pagar en plazos anuales (…). De esta manera los trabajadores tenían que soportar fuertes tasas hipotecarias sobre sus espaldas (…) y pasaban a ser rápidamente auténticos esclavos de sus patronos: estaban ligados a sus casas, no podían marcharse y debían aceptar sin rechistar cualquier condición de trabajo» F. Engels, 1887. El fenómeno: “familias atadas de pies y manos a una hipoteca”, no es nada nuevo en el capitalismo; al contrario, siempre le ha acompañado y no puede explicar, por sí mismo, la dimensión que ha alcanzado la crisis actual. Hoy el bloqueo no afecta únicamente al mercado inmobiliario en sí sino que, por su exacerbado carácter especulativo, afecta a todo el mecanismo mercantil.

¿Puede entonces explicarse la crisis como una crisis crediticia, una crisis bancaria?

Los desorbitados préstamos bancarios a familias y a empresas que desencadenaron la crisis no tenían ningún carácter productivo, no crearon ningún valor real. Solo aumentaron los costes de las mercancías y servicios ya existentes, como consecuencia de esa política de los bancos. De manera aun más indecente, las aseguradoras han vendido pólizas con gigantescos gastos ocultos (la “letra pequeña”), a las que con buen criterio denominan pólizas usurarias. Gráficamente, se podría decir que los bancos y los usureros han ganado dinero “colocando más peajes pero sin construir nuevas autopistas”.

Si estos bancos han logrado beneficios ha sido, como todas las instituciones en el mundo (fondos de pensiones, bancos, sociedades inmobiliarias), aprovechando los beneficios obtenidos por medio de los préstamos hipotecarios (lo que se conoce como “hipotecas basura”), particularmente los del mercado inmobiliario estadounidense. Estas hipotecas basura, estas inversiones de alto riesgo se han mezclado con inversiones menos peligrosas y ofrecidas por los bancos como productos bursátiles “rentables”. El hecho de que estas acciones y obligaciones de bancos y compañías de seguros continuaran subiendo, motivó a arriesgarse a otros que también querían su parte del botín. Para participar en esta lotería, los bancos (en tanto que “verdaderas empresas de utilidad pública”) recurrieron a la autorización de sus respectivos Estados para poder reducir sus reservas líquidas al mínimo con lo cual sus ingresos aumentaron fuertemente. Los fondos de pensiones en los Países Bajos, por ejemplo, ingresaron tanto que el Estado pudo echar mano de esas reservas reales, por lo menos dos veces a lo largo de los años noventa. Es evidente que el incremento exponencial de los beneficios no anunciaba que todo esto iba a quitarles el sueño algún día. Pero ocurrió lo imprevisto: en 2007, la crisis de los subprime en los EEUU transformó en humo una sobre-valoración de activos (que no obedecía a ninguna realidad sino que era puramente virtual). Ello arrastró a las demás instituciones del resto del mundo: sus inversiones en hipotecas basura no valían nada de un día para otro.

Tampoco este fenómeno es nuevo, ya lo hemos visto en la historia, y no nos enseña nada desconocido sobre las causas de la actual crisis.

Uno de los principales fenómenos de la Gran Depresión de los años treinta fue la quiebra de gran número de bancos. También entonces la confianza en los bancos cayó por debajo de cero (y se preguntaban con angustia qué bancos tendrían créditos basura y cuántos) lo que hizo que la aportación de liquidez a la economía, el aceite indispensable para el funcionamiento de sus mecanismos, se cortase casi completamente.

¿Son los especuladores y los defraudadores los causantes de la crisis?

Cada quiebra bursátil de estos últimos años ha ido pareja con algún caso de fraude, efectivamente. Esto no quiere decir que la crisis sea el resultado final de la acción de los defraudadores. Los chanchullos de B. Madoff, por ejemplo, han sido controlados unas ocho veces en los últimos 16 años por todo tipo de Organismos de control (la Securities and Exchange Commission una de ellas) pero a pesar de que los controladores estaban informados de prácticas fraudulentas, no pudieron encontrar ninguna. Sin embargo, en diciembre de 2008 B. Madoff fue tratado ¡Oh sorpresa! de defraudador. La gigantesca empresa bancaria Lehman Brothers vio evaporarse 65.000 millones de dólares. Lo mismo ocurre en setiembre de 2011 con Kweku Adoboli, del banco suizo UBS, a quien se le descubre un “fraude” de 23.000 millones de dólares. En enero de 2008 Jérôme Kerviel provoca un “fraude” de 4.820 millones de euros en la banca francesa Société Générale....

Se puede ver, con el siguiente ejemplo que la especulación tampoco es un fenómeno nuevo: «A un tal Sullivan se le concede, antes de partir en misión gubernamental hacia una región de la India alejada de los lugares donde se cultiva el opio, un contrato relativo al cultivo de la adormidera. Sullivan vende su contrato por 40.000 libras a un tal Binn; Binn vende, ese mismo día, este contrato por 60.000 libras y el comprador último y ejecutor del contrato declara que podrá sacarle todavía y a pesar de todo sustanciosos beneficios». Y que esta manera de hacer no es característica de la actual crisis sino que, al contrario, existe desde hace mucho tiempo en el capitalismo. Marx describió en su época la actividad destructiva del sector financiero y de los especuladores como: “caballeros saqueadores del crédito”, una “clase parásita”: «el capital usurero utiliza el modo de explotación capitalista sin poner en práctica el modo de producción capitalista».

En resumen, la especulación acompaña toda la historia del capitalismo y no puede proporcionar los argumentos para explicar la crisis actual.

¿Se trata acaso de una crisis de la deuda soberana de los Estados?

Cuando los Estados deciden salvar los Bancos del naufragio es cuando hemos visto cómo estallaban sus deudas. Siguiendo el “brillante ejemplo” de otros Estados de la Unión Europea, el gobierno griego ha inyectado, como ellos, importantes capitales a los bancos del país con el fin de salvarles de la quiebra. Hasta el presente los bancos griegos han recibido más de 110.000 millones de ayuda financiera bajo diversas formas; sin embargo, este dinero jamás lo han utilizado para estimular la economía real y las deudas del Estado griego han aumentado hasta proporciones descomunales. Estas deudas correspondían ya en 2008 al 125% del PIB, debido a un déficit anual del 12% que continúa aumentando a pasos de gigante.

Con este caso volvemos a encontrarnos con que el endeudamiento de los Estados no es algo nuevo en el capitalismo. Marx explicaba perfectamente ya (El Capital) en su época en qué consistía la deuda pública (deuda soberana o deuda del Estado): «La deuda del Estado implica que la alienación del Estado imprime su marca a la era capitalista, que la única parte de la denominada riqueza nacional que es verdaderamente propiedad colectiva de los pueblos modernos es su deuda estatal (…) Los préstamos (que concede el Estado) permiten a los gobiernos efectuar gastos extraordinarios sin que los que pagan los impuestos lo acusen inmediatamente pero sí que lo acusarán cuando perciban el indispensable aumento de nuevos impuestos en el futuro. Estos aumentos de los impuestos, causados por la acumulación de las sucesivas deudas, empuja a los gobiernos, en el caso de tener que acometer nuevos gastos extraordinarios, a suscribir sucesivamente nuevos préstamos». Se trata, como se ve, de un ciclo infernal de deudas del que el Estado no puede librarse de ninguna manera, una vez que ha sido atrapado en él. Es como estar hundido en una dependencia sin final. Aunque es evidente que el periodo de dependencia del Estado es tanto más largo cuanta más necesidad tiene de esta droga para mantenerse frente a la competencia económica internacional.

Tal fenómeno no es nuevo; ya estaba presente en las primeras artimañas financieras utilizadas en el modo de producción capitalista.

¿Se trata, más concretamente,

de una crisis de la moneda única europea, del euro?

Sin duda existe un abismo entre las economías de los países del Sur (Grecia o España) y las de los del Norte (Países Bajos o Alemania); algo evidente ya en el año 2000. Desde un principio estaba claro que para un país como Grecia, que no podía soportar la competencia con los países del Norte, la situación era insostenible y que esto minaría los cimientos de la Moneda única europea (el euro).

Estaba en perfecta armonía con sus intereses económicos el que las diferentes burguesías de los países del Norte integrasen en la zona euro a países de la periferia europea; países que trucaban, de forma evidente, sus estadísticas presupuestarias. Apremiantes normas fiscales fueron dejadas de lado ante a las promesas de nuevos mercados, protegidos por las empresas de esos países nórdicos.

Todavía hoy, los políticos dan largas al asunto atacando a otros, procurando que no les salpique el escándalo. Esta manera de hacer se corresponde sin duda con el papel para el que han sido elegidos: ocultar tras una cortina de humo el origen de los acontecimientos que provocan presión sobre algunos países europeos y que exacerban las tensiones en la zona euro, ocultando que unas y otras muestran las contradicciones fundamentales que caracterizan al capitalismo y que son insolubles para este sistema.

Y si las causas expuestas no lo son

¿Cuáles son pues los fundamentos de la crisis actual?

El capitalismo es el primer tipo de sociedad en la historia en el que la crisis no es consecuencia de una baja producción ni de hambrunas, escasez o penurias sino de un exceso de producción (sobreproducción), de la abundancia de mercancías. En este sistema, pareja a las crisis estalla una epidemia social inimaginable en periodos históricos precedentes; una epidemia de sobreproducción que fundamenta la crisis insuperable de un modo de producción, el capitalista, basado en una relación social particular: la que se establece entre el trabajo asalariado y el capital.

El capitalismo está marcado desde su nacimiento con una tara congénita: produce en abundancia un veneno que su organismo no puede eliminar, la sobreproducción. Produce más mercancías de las que su mercado puede absorber. ¿Por qué es esto así? Pongamos un ejemplo para explicarlo: un obrero, trabajando en cadena o desde su ordenador, recibe a final de mes un salario de 800€. En realidad no produce el equivalente de esos 800€ sino un valor (de mercado, si se vende) más alto, digamos para este caso, de 1600€; es decir, ha producido un valor añadido (800€) que no le es devuelto en forma de salario. En otras palabras: produce plusvalía. ¿Qué hace el capitalista con la plusvalía robada a los trabajadores (siempre que se cumpla la condición “venta de las mercancías producidas en el mercado”)? Utiliza una parte (supongamos 150€) para su consumo personal pero lo esencial, los 650 euros restantes, los reinvierte en el capital de su empresa (o en otras empresas), generalmente para comprar equipos más modernos.