Rev. internacional n° 144 - 1er trimestre de 2011

- 3197 lecturas

sumario:

Francia, Gran Bretaña, Túnez - El porvenir es que la clase obrera desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas

- 3923 lecturas

Movilización contra el ataque sobre las jubilaciones en Francia,

respuesta de los estudiantes a los ataques en Gran Bretaña,

revuelta obrera contra el desempleo y la miseria en Túnez

El porvenir es que la clase obrera

desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas

Las huelgas y las manifestaciones de septiembre, octubre y noviembre en Francia, provocadas por la reforma de la ley sobre la jubilación, demostraron una fuerte combatividad en las filas proletarias, aunque no hayan logrado hacer retroceder a la burguesía.

Ese movimiento se inscribe en una dinámica internacional de nuestra clase que va encontrando progresivamente el camino de la lucha, camino ya señalado en 2009 y 2010 por la revuelta de las jóvenes generaciones de proletarios contra la miseria en Grecia o por la voluntad de los obreros de Tekel, en Turquía, de extender su lucha oponiéndose determinadamente al sabotaje de los sindicatos.

Así es como los estudiantes, en Gran Bretaña, en Italia o en Holanda se han movilizado ampliamente contra el desempleo y la precariedad que les ofrece el mundo capitalista. En Estados Unidos, a pesar de seguir encerrados en el corsé sindical, varias huelgas importantes se han sucedido desde la primavera del 2010 para resistir a los ataques: en el sector de la educación de California, los enfermeros en Filadelfia y Minneapolis, los obreros de la construcción en Chicago, los del sector agro-alimenticio en el estado de Nueva York, los maestros en Illinois, los obreros de Boeing y de una fábrica de Coca-Cola en Bellevue (Estado de Washington), los estibadores en Nueva Jersey y en Filadelfia.

En estos momentos, en el Magreb y más particularmente en Túnez, la rabia obrera acumulada desde decenios se ha propagado como un rayo tras la inmolación pública el 17 de diciembre de un joven desempleado diplomado a quien la policía municipal de Sidi Buzid, en el centro del país, había confiscado el puesto de frutas y verduras, su único sustento. Manifestaciones espontáneas de solidaridad se propagaron por todo el país contra el auge del desempleo y el alza brutal de los precios de los productos de primera necesidad. La violenta y hasta feroz represión de ese movimiento social costó varias decenas de vidas: la policía disparó sobre los manifestantes desarmados. Eso no hizo sino incrementar la indignación y la determinación de los proletarios para reivindicar en un primer tiempo trabajo, pan y dignidad, en un segundo la caida de Ben Ali. "¡Ya no tenemos miedo!", gritaban en Túnez los manifestantes. Los hijos de los proletarios, en cabeza del movimiento, utilizaron las redes de Internet o los móviles como armas para mostrar la represión y como medio de comunicación y de intercambio, creando así una red entre ellos pero también con sus familias o amigos fuera del país, en particular en Europa, rompiendo de ese modo la conspiración del silencio de todas las burguesías y de sus "media". Nuestros explotadores se han esforzado, por todas partes, por esconder el carácter de clase de ese movimiento social, desvirtuándolo al presentarlo como revueltas del estilo de las de 2005 en Francia o como gamberradas de saqueadores, cuando no como una "lucha heroica y patriótica del pueblo tunecino" por la "democracia" animada por intelectuales diplomados y "clases medias".

La crisis económica y la burguesía reparten mandobles por el mundo entero. En Argelia, en Jordania, en China, también han sido brutalmente reprimidos movimientos sociales similares provocados por el hundimiento en la miseria. Esa situación ha de llevar a los proletarios de los países centrales, más experimentados, a tomar conciencia del callejón sin salida y de la quiebra hacia la que está arrastrando a la humanidad el sistema capitalista y a ser solidarios de sus hermanos de clase mediante el desarrollo sus luchas. Y, de hecho, los trabajadores van poco a poco reaccionando y rechazando la pauperización, la austeridad y los "sacrificios" impuestos.

Esa respuesta está de momento muy por debajo de los ataques que sufrimos. Es incontestable. Sin embargo una dinámica está en marcha, la reflexión obrera y la combatividad van a seguir desarrollándose. Como prueba de ello hay una nueva realidad: el surgimiento de unas minorías que hoy intentan autoorganizarse, contribuir activamente al desarrollo de luchas masivas y a liberarse de la influencia sindical.

La movilización contra la reforma de las pensiones en Francia

El movimiento social del pasado otoño en Francia es revelador de esa dinámica, una dinámica que comenzó con el precedente movimiento contra el CPE ([1]).

Obreros y empleados, por millones, de todos los sectores salieron a la calle repetidas veces en Francia. Simultáneamente, desde primeros de septiembre, estallaron movimientos de huelga más o menos radicales aquí y allá, expresando un profundo y creciente descontento. Esa movilización ha sido la primera lucha de amplitud en Francia desde que la crisis mundial sacudió el sistema financiero mundial en 2007-2008. No ha sido solo una mera respuesta a la reforma de las pensiones, sino que también, por su amplitud y su hondura, ha sido una clara respuesta a la violencia de los ataques sufridos estos pasados años. Detrás de esta reforma y otros ataques simultáneos o que se están preparando, se va manifestando un rechazo creciente hacia la caída imparable de todos los proletarios y de las demás capas de la población en la pobreza, la precariedad y la miseria más negra. Con la profundización inexorable de la crisis económica, esos ataques van a continuar sin la menor duda. Está claro que esa lucha anuncia otras y que se une a las que ya se desarrollaron en Grecia y en España contra las medidas drásticas de austeridad.

Sin embargo, a pesar de la masividad de la respuesta, el gobierno francés no ha dado marcha atrás. Se ha mantenido, al contrario, inquebrantable, afirmando sin cesar, y a pesar de la presión de la calle, su firme determinación para imponer el ataque sobre las pensiones, dándose el lujo de repetir con el mayor cinismo que era "necesario"... ¡en nombre de la "solidaridad" entre generaciones!

Esta medida golpea en la propia médula de nuestras condiciones de trabajo y de vida. ¿Por qué entonces ha podido adoptarse, cuando el conjunto de la población expresó amplia y fuertemente su indignación y su oposición? ¿Por qué la movilización masiva no ha logrado echar atrás al gobierno? Pues porque éste sabía que controlaba la situación gracias a los sindicatos, que siempre aceptaron, así como los partidos de izquierdas, ¡el principio de una "reforma necesaria" de las pensiones! Podemos hacer una comparación con el movimiento del 2006 contra el CPE. Aquel movimiento, que los "medias" trataron con el mayor desprecio en sus comienzos tratándolo de mera "revuelta estudiantil" sin porvenir, logró hacer retroceder al gobierno que no tuvo más remedio que retirar el CPE.

¿Qué diferencia hay entre ambos movimientos? Pues la primera es que los estudiantes se habían organizado en asambleas generales, abiertas a todos, sin distinción de categoría o de sector, público o privado, con trabajo o desempleados, precarios, etc. Este impulso de confianza en las capacidades de la clase obrera y en su fuerza, de profunda solidaridad en la lucha, acarreó una dinámica de extensión del movimiento imprimiéndole una masividad que implicó a todas las generaciones. Por un lado estaban las asambleas generales en las que se animaban las discusiones y debates más amplios, que iban mucho más allá de los problemas meramente estudiantiles, y, por otro, los mismos trabajadores se fueron movilizando cada día más en las manifestaciones con los estudiantes y los alumnos de secundaria.

Pero, además, la determinación y la mentalidad abierta de los estudiantes, a la vez que llevaba tras sí hacia la lucha abierta a fracciones de la clase obrera, lograron mantenerse a salvo de las maniobras de los sindicatos. Al contrario, cuando éstos, y en particular la CGT, intentaron encabezar las manifestaciones para poder controlarlas, los estudiantes y alumnos desbordaron las banderolas sindicales para afirmar claramente que no querían ser relegados a segundo plano de un movimiento del que ellos habían tenido la iniciativa. Pero afirmaban, sobre todo, su voluntad de guardar el control de la lucha, con la clase obrera, y no dejarse torear por las centrales sindicales.

De hecho, uno de los aspectos que más inquietaba a la burguesía era que las formas de organización que se dieron los estudiantes en lucha, asambleas generales soberanas que elegían a sus comités de coordinación y estaban abiertas a todos, en las que los sindicatos estudiantiles quedaban a menudo en un segundo plano, se extendieran como una mancha de aceite entre los asalariados si éstos entraban en huelga. No es por casualidad si, durante el movimiento, Thibault ([2]) afirmó en varias ocasiones que los asalariados no tenían lecciones que recibir de los estudiantes sobre la forma de organizarse; si éstos tenían sus asambleas generales y sus coordinadoras, los asalariados tenían sus sindicatos en los que depositaban su confianza. En ese contexto de determinación cada día más fuerte y de peligro de desbordamiento de los sindicatos, era necesario que el Estado francés soltara lastre, pues los sindicatos son el último baluarte de protección de la burguesía contra la explosión de luchas masivas y ese baluarte corría el riesgo de ser echado abajo.

Con el movimiento de reforma de las pensiones, apoyados activamente por la policía y los medios, los sindicatos, olfateando el olor a quemado, hicieron los esfuerzos necesarios para seguir teniendo la sartén por el mango y organizarse en consecuencia.

La consigna de los sindicatos no era, dicho sea de paso, "rechazo al ataque sobre las pensiones" sino "retoque de la reforma". Llamaban a luchar por una negociación mejor entre Estado y sindicatos por una reforma mas "justa", mas "humana". Se les vio organizar la división desde el principio, a pesar de la aparente unidad de la intersindical claramente creada para servir de baluarte frente al "peligro" de desbordamientos; al principio del movimiento, el sindicato FO organizaba manifestaciones por su lado, mientras que la intersindical que organizó la jornada de acción del 23 de marzo "empaquetaba" la reforma tras haber negociado con el gobierno, programando otras dos jornadas de acción el 26 de mayo y sobre todo el 24 de junio, en vísperas de las vacaciones del verano. Ya se sabe que una jornada de acción programada para una fecha así es como darle el golpe de gracia a la clase obrera cuando se trata de hacer pasar un ataque importante. Esa última jornada provocó sin embargo una movilización inesperada, duplicándose el número de obreros, precarios, desempleados, etc., por las calles. Y aunque había prevalecido cierto desánimo, ampliamente señalado por la prensa, durante las dos primeras jornadas de acción, la cólera y el hastío se manifestaron en la cita del 24. El éxito de la movilización animó al proletariado. La idea de que una lucha de gran amplitud es posible empezó a ganar terreno. Los sindicatos, claro está, también se dieron cuenta de estaban cambiando las tornas, pues saben perfectamente que la pregunta "¿Cómo luchar?" obsesiona las mentes obreras. Deciden entonces ocupar inmediatamente el terreno y las mentes: que los proletarios se pongan a pensar y actuar por sí mismos, fuera de su control, ¡es algo impensable! Deciden entonces convocar una nueva jornada de acción para el 7 de septiembre, justo a la vuelta de las vacaciones de verano. Para estar seguros de canalizar debidamente el movimiento de reflexión, los sindicatos llegaron incluso a alquilar aviones para sobrevolar las playas con banderolas colgantes animando a participar en la manifestación del 7.

Por su parte, los partidos de izquierdas acudieron de inmediato a unirse a las manifestaciones para no acabar desprestigiándose del todo, a pesar de estar de acuerdo, ellos también, sobre la necesidad imperiosa de atacar a la clase obrera sobre el problema de las jubilaciones.

Pero un acontecimiento digno de la página de sucesos vino durante el verano a alimentar la rabia de los obreros: "el caso Woerth" (un caso de complicidad entre los políticos actualmente en el poder y la heredera más rica del capital francés, Madame Bettencourt, patrona del grupo L'Oreal, con el telón de fondo de fraudes fiscales y componendas ilegales de todo tipo). Y resulta que el tal Eric Woerth era precisamente el ministro encargado de la reforma de las pensiones. El sentimiento de injusticia se vuelve total: la clase obrera debe apretarse el cinturón mientras que los ricos y poderosos se dedican a sus "pequeños negocios". Fue entonces, bajo la presión de ese descontento abierto y la toma de conciencia creciente de lo que implican las reformas en nuestras condiciones de vida, ante la jornada de acción de 7 de septiembre, los sindicatos se vieron obligados a entonar esta vez su estribillo de la unidad sindical. Desde entonces ningún sindicato estuvo ausente en esas jornadas de acción en cuyas manifestaciones se juntaron varias veces hasta tres millones de trabajadores. La reforma de las pensiones se convirtió en símbolo de la degradación brutal de las condiciones de vida.

Pero esa unidad de la "intersindical" solo fue un señuelo para la clase obrera, para que ésta creyera que los sindicatos estaban determinados a organizar una ofensiva amplia contra la reforma y que se daban los medios para ella, mediante jornadas de acción a repetición en las que se podían ver y oír a sus líderes, cogiditos del bracete, echar sus consabidos discursos sobre la "continuación" del movimiento y demás patrañas. Temían sobre todo que los trabajadores se libraran del cepo sindical y se organizaran por sí mismos. Eso es lo que venía a decir Thibault, Secretario General de la CGT, en una interviú, que fue como un mensaje al gobierno, publicada en el diario francés le Monde del 10 de septiembre: "podemos ir hacia un bloqueo, hacia una amplia crisis social. Es posible. Pero no somos nosotros quienes hemos tomado ese riesgo", dando un ejemplo para dejar muy claro a qué se estaban enfrentando los sindicatos: "Hemos visto una PME (Pequeña Mediana Empresa) en la que 40 trabajadores de 44 han hecho huelga. Es una señal. Cuanta más intransigencia haya con tanta más fuerza germinará en las mentes la idea de hacer huelgas repetidas".

Está claro lo que venía a decir: si no están los sindicatos, los mismos obreros no solo se organizarán, sino que además de decidir lo que quieren hacer y lo harán masivamente; y es precisamente contra esto contra lo que las centrales sindicales y particularmente la CGT y SUD se aplican con un celo ejemplar. ¿Cómo lo hacen? Ocupando el terreno en el campo social y en los medios de comunicación; impidiendo con determinación cualquier expresión de solidaridad obrera. En resumen, propaganda insistente por un lado y, por otro, una hiperactividad encaminada a esterilizar y encadenar el movimiento a falsas alternativas con la finalidad de dividir, confundir y encaminarlo con más facilidad a la derrota.

El bloqueo de las refinerías de petróleo es un ejemplo evidente de cómo los aparatos sindicales hacen su trabajo. Los obreros de ese sector, directamente enfrentados a medidas drásticas de reducción de personal y cuya combatividad era ya muy fuerte, tenían la voluntad de manifestar su solidaridad al conjunto de la clase contra la reforma de las pensiones, pero interviene la CGT transformando ese aliento de solidaridad en un espantajo, en una huelga "indigesta". El hecho cierto es que el bloqueo de las refinerías nunca se decidió en verdaderas asambleas generales, donde los trabajadores expresan realmente sus puntos de vista y los discuten, sino tras una serie de maniobras -los líderes sindicales son especialistas en esa labor- que fueron pudriendo las discusiones y acabándose todo en acciones estériles. A pesar del estrecho cerco sindical, algunos obreros de ese sector intentaron contactar y establecer lazos con obreros de otros sectores pero, globalmente atrapados en los engranajes del lema "bloqueo hasta la últimas consecuencias", la mayoría de los obreros de las refinerías se vieron entrampados en esa lógica sindical de los "encierros en la fábrica", auténtico veneno utilizado contra el desarrollo del combate. En efecto, por mucho que el objetivo de los obreros de las refinerías fuera reforzar el movimiento, ser uno de sus brazos armados para hacer retroceder al Gobierno, el bloqueo de los depósitos, tal y como se desarrolló bajo la batuta sindical, apareció como lo que fue concebido: un arma de la burguesía y sus sindicatos contra los obreros. Al mismo tiempo, la prensa burguesa dejó claro en todo momento su resentimiento y vertió, en editoriales y artículos, su hiel en abundancia, creando un ambiente de pánico y agitando la amenaza de una penuria generalizada de combustibles, no solo para aislar a los obreros de las refinerías sino para hacer impopular su huelga; acusándolos de "tomar de rehén a la gente, impidiéndole ir al trabajo o irse de vacaciones". Quedaban así aislados, físicamente, los trabajadores de ese sector y, a pesar de que querían contribuir con su lucha solidaria en la construcción de una relación de fuerzas que favoreciese la retirada de la reforma, su bloqueo, su aislamiento, se volvió contra ellos mismos y contra el objetivo que se habían propuesto inicialmente.

Hubo muchas acciones sindicales similares, en sectores como los transportes y, preferentemente, en regiones poco obreras, ya que los sindicatos querían tomar los menos riesgos posibles de extensión y de solidaridad activa. Tenían que fingir que dirigían las luchas más radicales y simular la unidad sindical en las manifestaciones, mientras en realidad contribuían en pudrir la situación.

Se vio entonces por todas partes a los sindicatos reunidos en una "intersindical" para promover un simulacro de unidad, realizar caricaturas de asambleas generales sin verdadero debate, encerradas en las preocupaciones más corporativistas, sin dejar de hacer alarde de su supuesta voluntad de luchar "por todos" y "todos juntos"... pero cada uno por su lado, detrás de su jefecillo sindicalista, y haciéndolo todo para impedir que se mandaran delegaciones masivas en búsqueda de la solidaridad hacia las fabricas geográficamente más cercanas.

Los sindicatos no han sido los únicos en obstaculizar o impedir la posibilidad de una movilización de estas características; la policía de Sarkozy, famosa por su pretendida estupidez y su carácter anti-izquierdas, ha sabido ser el auxiliar indispensable de los sindicatos con sus provocaciones en más de una ocasión. Un ejemplo: los incidentes en la plaza Bellecour de Lyón donde la presencia de un puñado de "alborotadores" (posiblemente manipulados por los policías) sirvió de pretexto para una violenta represión policial contra centenares de jóvenes estudiantes cuya mayoría solo buscaba ir, al final de una manifestación, a discutir con los trabajadores.

Un movimiento rico en perspectivas

En cambio, no aparecen en los media los numerosos Comités o Asambleas Generales Interprofesionales (AG Inter-pros) que se formaron durante este periodo, donde los objetivos perseguidos eran y siguen siendo organizarse fuera de los sindicatos, desarrollar discusiones realmente abiertas a todos los proletarios y acciones autónomas en las que toda la clase obrera pueda reconocerse e implicarse masivamente.

Aquí se ve lo que la burguesía teme muy especialmente: que se establezcan contactos, que se desarrollen y multipliquen al máximo los lazos en las filas de la clase obrera, entre jóvenes, viejos, activos o en paro.

Hemos de sacar lecciones del fracaso del movimiento.

Lo que primero se comprueba tras el fracaso del movimiento es que fueron los aparatos sindicales los que permitieron que el ataque se realizara y no es casualidad. Por la sucia faena que hicieron, todos los especialistas y demás sociólogos, así como el propio gobierno y el mismo Sarkozy, los han saludado por su "sentido de la responsabilidad". Sin lugar a dudas, la burguesía puede, efectivamente, felicitarse de poseer sindicatos "responsables", capaces de quebrar un movimiento tan amplio y al mismo tiempo hacer creer que han hecho todo lo posible para que el movimiento se desarrollara; puede estar satisfecha de disponer de unos aparatos sindicales que han conseguido asfixiar y marginar las auténticas expresiones de lucha autónoma de la clase obrera y de todos los trabajadores.

Sin embargo, este fracaso ha dado numerosos frutos: a pesar de todos los esfuerzos y medios desplegados por el conjunto de fuerzas de la burguesía, no han podido arrastrar al movimiento a una derrota de todo un sector que sirviera de escarmiento, como ocurrió en 2003 en la lucha contra las jubilaciones del sector público, que acabó en un duro retroceso de los trabajadores de la enseñanza pública tras numerosas semanas en huelga.

El movimiento reciente ha permitido que surjan tras él, de una manera convergente en varios lugares, unas minorías que expresan las necesidades reales de la lucha para el conjunto del proletariado: la necesidad de apoderarse de la lucha para poder extenderla y desarrollarla. Todo eso expresa una maduración real de la reflexión y la idea de que el desarrollo de la lucha solo está en sus inicios y que se está manifestando una voluntad de sacar lecciones de lo ocurrido, para seguir movilizándose mañana.

Como dice un panfleto de la "AG Interpro" parisina de la Estación del Este del 6 de noviembre: "Hubiera sido necesario, desde los inicios del movimiento, apoyarse en los sectores en huelga, no limitar el movimiento a la sola reivindicación sobre las jubilaciones cuando los despidos, las supresiones de puestos de trabajo, los salarios a la baja siguen aplicándose. Eso es lo que habría podido arrastrar a otros trabajadores en la lucha, extender el movimiento huelguista y unificarlo. Solo una huelga de masas que se organiza a escala local y se coordina nacionalmente, mediante comités de huelga, asambleas generales interprofesionales, comités de lucha, para que seamos nosotros quienes decidamos nuestras reivindicaciones y medios de acción y controlemos el movimiento, tiene posibilidades de ganar.

"La fuerza de los trabajadores no está solo en el bloqueo, aquí o allá, de un depósito de carburante o una fábrica. La fuerza de los trabajadores está en reunirse en los lugares de trabajo, más allá del oficio, del lugar, de la empresa, de las categorías, y decidir juntos [puesto que] los ataques sólo están en sus inicios. Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Es la guerra de clases que nos declara la burguesía y tenemos los medios de llevarla a cabo" ([3]).

Para defendernos, no tenemos más remedio que extender y desarrollar masivamente nuestras luchas y, para ello, tomar el control de ellas.

Esta voluntad se afirmó claramente, en particular por medio de:

- verdaderas asambleas interprofesionales que han nacido, aun de forma muy minoritaria, durante el desarrollo de la lucha con la voluntad de seguir movilizadas para preparar las próximas luchas;

- la realización o el intento de formar asambleas en la calle o asambleas populares al final de las manifestaciones, en particular en la ciudad de Toulouse.

Esta voluntad de organizarse por sí mismos revela que el conjunto de la clase empieza a plantearse preguntas sobre la estrategia sindical, sin atreverse todavía a sacar todas las consecuencias de esas dudas e interrogantes. En todas las Asambleas Generales (AG, sean o no sindicales), la mayoría de los debates, bajo varias formas, giraban en torno a cuestiones esenciales sobre "¿Cómo luchar?", "¿Cómo ayudar a los demás trabajadores?, "¿Cómo expresar nuestra solidaridad?", "¿Cómo encontrarnos con otras AG interprofesionales?", "¿Cómo romper con el aislamiento y relacionarse con el mayor número de obreros para discutir con ellos sobre los medios de lucha?"... Y de hecho, unas decenas de trabajadores de todos los sectores y parados, precarios, jubilados, fueron cada día a las puertas de las doce refinerías paralizadas para "hacer bulto" frente a los CRS, aportar comida a los huelguistas, calor moral.

Ese impulso de solidaridad es un elemento importante, revela una vez más el carácter profundo de la clase obrera.

"Cobrar confianza en nuestra propia fuerza" tendrá que ser la consigna de mañana.

Esta lucha podría parecer una derrota, pues el gobierno no se echó atrás. Pero en realidad es un paso hacia adelante para nuestra clase. Las minorías que han surgido y han intentado agruparse, discutir en las AG Interprofesionales o en asambleas populares de calle, esas minorías que han intentado apoderarse de su lucha desconfiando de los sindicatos, hacen aparecer toda la problemática que está madurando en las mentes obreras. Esa reflexión va seguir su camino y acabará dando sus frutos. No se trata de un llamamiento a esperar con los brazos cruzados a que caiga la fruta madura del árbol. Todos aquellos que tienen conciencia de que el porvenir estará escrito con infames ataques del capital, una pauperización creciente y luchas necesarias, han de obrar para preparar las luchas futuras. Hemos de seguir debatiendo, discutiendo, sacando lecciones de este movimiento y difundirlas lo más posible. Los que han empezado a establecer lazos de confianza y de fraternidad durante este movimiento, en las manifestaciones y las asambleas generales, deben intentar seguir viéndose (en Círculos de discusión, Comités de lucha, Asambleas populares o "lugares de discusión"), porque muchas preguntas siguen sin respuesta, como:

- ¿Qué importancia tiene el "bloqueo económico" en la lucha de clases?

- ¿Qué diferencia hay entre la violencia del Estado y la de los trabajadores en lucha?

- ¿Cómo enfrentar la represión?

- ¿Cómo apoderarnos de nuestras luchas? ¿Cómo organizarnos?

- ¿Qué diferencias hay entre una asamblea general sindical y una asamblea general soberana?

- Etc.

Este movimiento ya es rico de enseñanzas para el proletariado mundial. Bajo una forma diferente, las movilizaciones estudiantiles en Gran Bretaña también son prometedoras para el desarrollo de las luchas venideras.

Gran Bretaña: una generación reanuda con la lucha

El primer sábado que siguió el anuncio del plan de austeridad gubernamental de reducciones drásticas de los gastos públicos, el 23 de octubre, vio muchas manifestaciones convocadas por varios sindicatos desarrollarse por todo el país contra los recortes presupuestarios. El número de participantes, muy variable (de 15.000 en Belfast hasta 25.000 en Edimburgo) es significativo del nivel alcanzado por la cólera. Otra demostración de esa hartura generalizada es la rebelión de los estudiantes contra el alza de 300 % de los gastos de matrícula en las universidades.

Esos gastos ya les obligaban a endeudarse fuertemente para rembolsar sumas astronómicas (¡que podían ya alcanzar los 95.000 euros!) al acabar los estudios. El nuevo incremento provocó una serie de manifestaciones de Norte a Sur del país (cinco movilizaciones en menos de un mes: los días 10, 24 y 30 de noviembre, 4 y 9 de diciembre), pero fue sin embargo adoptado definitivamente por la Cámara de los Comunes el 8 de diciembre.

Los focos de lucha se multiplicaron: en la formación continua, en las escuelas superiores y los institutos, ocupación de una larga lista de universidades, múltiples reuniones en los campus o en la calle para discutir del camino a seguir... los estudiantes recibieron el apoyo y la solidaridad de muchos profesores, que no señalaban las ausencias de los huelguistas (la asiduidad a las clases está estrictamente reglamentada en Gran Bretaña) o iban a visitar a los estudiantes y platicar con ellos. Las huelgas, manifestaciones y ocupaciones fueron todo lo que se quiera, pero no desde luego esas típicas acciones tan moderadas que tanto sindicatos como "personajes oficiales" de izquierdas tienen por costumbre organizar. Ese impulso de resistencia apenas controlado ha preocupado a los gobernantes. Un índice claro de esa inquietud se verifica en el nivel de represión policiaca utilizada contra las manifestaciones. La mayor parte de los agrupamientos acabaron en enfrentamientos violentos contra la policía antidisturbios que practicaba una estrategia de asedio, arrinconando y aporreando a los manifestantes, lo que provocó cantidad de heridos y muchas detenciones, en particular en Londres, cuando las ocupaciones afectaban a unas quince universidades y tenían el apoyo de los profesores. El 10 de noviembre, los estudiantes invadieron la sede del Partido Conservador y el 8 de diciembre intentaron entrar en el ministerio de Finanzas y en el Tribunal Supremo, mientras que unos manifestantes atacaban el Rolls-Royce que transportaba al príncipe Carlos y su esposa Camilla. Los estudiantes y los que los apoyaban manifestaban con buen humor, fabricando sus propias banderolas e inventando sus propias consignas, muchos de ellos acudían por primera vez a un movimiento de protesta. Las huelgas espontáneas, el asedio al cuartel general del Partido Conservador en Millbank, el reto frente a los cordones de la policía o las ideas inventivas para evitarla, la ocupación de ayuntamientos y demás lugares públicos, no son sino unas expresiones de esa actitud abiertamente rebelde. Los estudiantes se indignaron, asqueados, por la actitud de Porter Aaron, Presidente del NUS (sindicato nacional de estudiantes) que condenó la ocupación de la sede del Partido Conservador, atribuyéndola a la violencia practicada por una ínfima minoría. El 24 de noviembre, en Londres, miles de manifestantes fueron asediados por la policía en el momento de irse de Trafalgar Square, y a pesar de los intentos por atravesar las líneas policiales, las fuerzas del orden los bloquearon durante horas a la fría intemperie. Hubo un momento en que la policía a caballo atravesó la multitud. En Manchester, en Lewisham Town Hall y otros sitios, hubo escenas parecidas de despliegue de fuerza brutal. Tras la irrupción en la sede del Partido Conservador, la prensa desempeñó su clásico papel publicando las fotos de los supuestos "gamberros", haciendo correr rumores con historias espantosas sobre unos grupos revolucionarios cuyo objetivo sería dominar a la juventud de la nación mediante su maléfica propaganda. Esto demuestra el verdadero carácter de la "democracia" en la que vivimos.

La revuelta estudiantil en el Reino Unido es la mejor respuesta a la idea de que la clase obrera de ese país estaría pasiva ante la avalancha de ataques lanzada por el gobierno y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida: empleos, sueldos, salud, desempleo, pensiones de invalidez así como la educación. Una nueva generación de explotados no acepta la lógica de sacrificios y de austeridad impuesta por la burguesía y sus sindicatos. Tomar el control de sus luchas, desarrollar su solidaridad y su unidad internacionales: es así como la clase obrera, en particular en los países "democráticos" más industrializados, podrá ofrecer un porvenir a la sociedad. Negarse a pagar los gastos de la quiebra del capitalismo en el mundo: es así como la clase explotada podrá acabar con la miseria y el terror de la clase explotadora, echando abajo al capitalismo y construyendo otra sociedad, basada en la satisfacción de las necesidades de la humanidad en su conjunto y no en la ganancia y la explotación.

W. (14 de enero)

[1]) Léase nuestro articulo "Tesis sobre el movimiento de los estudiantes de la primavera del 2006 en Francia", Revista Internacional no 125.

[2]) Secretario General del sindicato CGT.

[3]) Panfleto titulado "Nadie puede luchar, decidir y ganar en nuestro lugar", firmado por trabajadores y precarios de la "AG Interprofesional" de la Estación del Este y de la región Île-de-France, mencionado antes.

El capitalismo en el callejón sin salida

- 4897 lecturas

El capitalismo en el callejón sin salida

Economías nacionales endeudadas a tope, socorridas las más débiles para evitarles la bancarrota y la de sus acreedores; planes de austeridad para intentar frenar el endeudamiento que lo único que hacen es incrementar los riesgos de recesión y, por lo tanto, de quiebras en serie; intentos de relanzamiento mediante el recurso a la máquina de billetes, con los que se relanza, sí, ... la inflación. Atolladero a nivel económico que hace aparecer a una burguesía incapaz de proponer una política económica con algo de coherencia.

El "rescate" de los Estados de Europa

En el momento en que Irlanda negociaba su plan de "rescate", las autoridades del FMI reconocían que Grecia no podría reembolsar el plan que FMI y Unión Europea pusieron en marcha en abril de 2010, y que, por mucho que evitaran usar la expresión, habría que reestructurar la deuda de ese país. Según Strauss-Kahn, jefe del FMI, habría que permitir a Grecia terminar de reembolsar la deuda causada por el plan de rescate no en 2015 sino en 2024; o sea, según va la crisis en los Estados de Europa, algo así como una eternidad. Es ése un síntoma muy importante de la fragilidad de varios países europeos minados por la deuda, por no decir casi todos.

Evidentemente, ese nuevo "regalo" a Grecia debe acompañarse por nuevas medidas de austeridad. Tras el plan de austeridad de abril de 2010 (supresión del pago de dos meses de pensión, baja de indemnizaciones en el sector público, subida de precios, debida entre otras cosas a la subida de las tasas sobre la luz, los carburantes, alcohol, tabaco, etc.), se están preparando decisiones para suprimir empleos públicos.

En Irlanda, el guión es parecido. Los obreros están soportando su cuarto plan de austeridad: en 2009, los salarios de los funcionarios ya soportaron una baja entre 5 y 15 %, se suprimieron subsidios sociales, no se sustituyó a jubilados. El nuevo plan de austeridad negociado a cambio de un plan de "rescate" del país contiene la baja del salario mínimo de 11,5 %, la baja de los subsidios familiares, la supresión de 24.750 plazas de funcionarios y el aumento del IVA ([1]) de 21 % a 23 %. Y, como en Grecia, es evidente que un país de 4,5 millones de habitantes, cuyo PIB era en 2009 de 164.000 millones de euros, no conseguirá reembolsar un préstamo de 85.000 millones de euros. Para ambos países no cabe la menor duda de que esos planes des austeridad tan brutales hacia lo único que abren es hacia la adopción de futuras medidas que hundirán a la clase obrera y a la mayor parte de la población en una miseria que transformará en angustia los fines de mes.

La insolvencia de otros países (Portugal, España, etc.) para hacer frente a su deuda está anunciada, cuando ya esos países, para evitar esa situación, habían adoptado medidas de reajuste draconianas, unas medidas que, como en Grecia e Irlanda anuncian otras suplementarias.

¿Qué intentan salvar los diferentes planes de austeridad?

La pregunta es tanto más legítima porque la respuesta se impone por sí misma. Algo sí es cierto. No se imponen para salvar de la miseria a millones de personas, las primeras en tener que soportar las consecuencias. Para dar con la respuesta, una indicación nos la da la angustia que atenaza a las autoridades políticas y financieras ante el riesgo de que haya nuevos países expuestos a la suspensión o cesación de pagos (lo que en inglés llaman default) de su deuda pública. Es en realidad más que un riesgo, pues es difícil imaginar de qué modo se va a evitar un guión semejante.

A la base de la quiebra del Estado griego está un déficit presupuestario considerable debido a la masa exorbitante de gasto público (especialmente en armamento) que los recursos fiscales del país debilitados por la agravación de la crisis en 2008, ya no permiten financiar. En el Estado irlandés, por su parte, su sistema bancario había acumulado una cantidad de créditos de 1.432.000.000.000 (casi un billón y medio) de euros (compárese con el monto del PIB de 164.000.000.000 de euros, antes mencionado, para así medir ¡lo absurdo de la situación económica actual!) que la agravación de la crisis hace imposible cubrir. De ahí que el sistema bancario de ese país haya tenido que ser en parte nacionalizado, transfiriéndose así los créditos al Estado. Tras haber pagado una parte, relativamente pequeña, de las deudas del aparato bancario, el Estado irlandés se encontró, sin embargo, en 2010 con un déficit público correspondiente al ¡32 % del PIB! Más allá de lo delirante de esas cifras, hay que subrayar que por mucho que los batacazos de esas dos economías nacionales sean históricamente diferentes, el resultado es el mismo. Tanto en un caso como en otro, ante el endeudamiento demencial del Estado o de instituciones privadas, es el Estado el que tiene que asumir la fiabilidad del capital nacional queriendo así demostrar su capacidad de reembolsar la deuda y pagar sus intereses.

La gravedad de lo que acarrearía una incapacidad de las economías griega e irlandesa para asumir su deuda va mucho más allá de las fronteras de esos países. Es precisamente eso lo que explica el pánico que se apoderó de las altas esferas de la burguesía mundial. Así como los bancos irlandeses poseían créditos considerables en toda una serie de países del mundo, los bancos de los grandes países desarrollados poseen créditos colosales de los Estados griego e irlandés. No parecen estar de acuerdo las diferentes fuentes sobre el monto de los créditos de los grandes bancos mundiales a cuenta del Estado irlandés. Como indicación, retengamos las estimaciones consideradas "medias": "Según el diario económico les Echos del lunes, los bancos franceses estarían expuestos a una altura de 21.100 millones en Irlanda, detrás de los alemanes (46.000 millones), británicos (42.300 millones) y estadounidenses (24.600 millones)" ([2]).

Y sobre el compromiso de los bancos respecto a Grecia: "Los establecimientos franceses son los más expuestos, con 75.000 millones de $ (55.000 millones de €). Los bancos suizos han invertido 63.000 millones de $ (46.000 millones de €), les alemanes 43.000 millones (31.000 millones de €)" ([3]).

Sin el reflotamiento de Grecia e Irlanda, la situación habría sido de lo más difícil para los bancos acreedores y, por lo tanto, de los Estados de los que dependen. Así ocurre muy especialmente con países cuya situación financiera ya es muy crítica como Portugal y España, y que, también ellos, están muy implicados en Grecia e Irlanda. Aquéllos, de no haberse reflotado a éstos, se habrían encontrado en una situación muy adversa.

Y no sólo eso. Si no se hubiera reflotado a Grecia e Irlanda, eso habría significado que las autoridades financieras de la UE y del FMI no garantizan las finanzas de los países en dificultades, sea Grecia, Irlanda, Portugal o España, etc. La consecuencia habría sido una estampida al grito de "sálvese quien pueda" de los acreedores de esos Estados, la quiebra garantizada de los más débiles, el hundimiento del euro y una tempestad financiera en cuya comparación las consecuencias de la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008 habrían parecido una suave brisa marina. En otras palabras, al acudir en auxilio de Grecia e Irlanda, las autoridades financieras de la UE y del FMI, no iban con la preocupación de salvar a esos dos Estados y menos todavía a las poblaciones de esos dos países, sino la de evitar la desbandada del sistema financiero mundial.

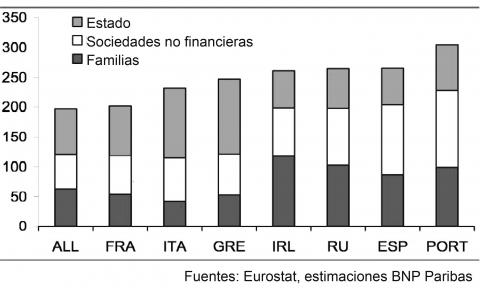

En realidad, no sólo se trata de Grecia, Irlanda o de otros países del sur de Europa donde la situación financiera está muy deteriorada: "Éstas son las estadísticas (enero de 2010) [cuantía de la deuda total en porcentaje del PIB]: 470 % en Reino Unido y Japón, medallas de oro del endeudamiento total; 360 % en España; 320 % en France, Italia y Suiza; 300 % en Estados Unidos y 280 % en Alemania" ([4]). O sea que todos los países, sean de la zona euro o de fuera de ella, tienen una deuda tal que parece evidente que no pueda reembolsarse. Los países de la zona Euro se encuentran, sin embargo, ante una dificultad suplementaria pues al Estado que se endeuda no le queda la posibilidad de crear por su cuenta los medios monetarios para "financiar" sus déficits, ya que tal posibilidad es únicamente incumbencia de una institución exterior, o sea, el Banco Central Europeo. Otros países como Reino Unido o Estados Unidos, muy endeudados también, no tienen ese problema pues tienen autoridad para fabricar moneda propia.

Sea como sea, las cotas de endeudamiento de todos esos países demuestran que sus compromisos superan con creces sus posibilidades de reembolso y eso a unos niveles delirantes. Se han hecho cálculos que demuestran que Grecia debería, como mínimo, alcanzar un excedente presupuestario de 16 o 17 % para estabilizar su deuda pública. En realidad, todos los países del mundo están endeudados hasta el punto de que su producción nacional no permite reembolsar la deuda. Eso significa que los Estados e instituciones privadas poseen deudas de créditos que nunca será pagadas ([5]). El cuadro siguiente, que indica la deuda de cada país europeo (exceptuando las instituciones financieras, contrariamente a las cifras antes mencionadas), permite hacerse una idea de la montaña de deudas contraídas y de la fragilidad de los países más endeudados.

Si los planes de rescate no tienen la menor posibilidad de lograr lo previsto, ¿qué sentido tendrán?

El capitalismo sólo puede sobrevivir gracias a planes de apoyo económico permanentes

El plan de "rescate" de Grecia ha costado 110.000 millones de euros y el de Irlanda 85.000 millones. Esas masas financieras aportadas por el FMI, la zona Euro y Reino Unido (con 8,5 mil millones de euros, a la vez que el gobierno de Cameron ha implantado su propio plan de austeridad con vistas a disminuir el gasto público en 25 % en 2015 ([6])) no son otras cosa sino moneda emitida sobre la base de la riqueza de todos esos Estados. O sea que el dinero gastado en el plan de rescate no se basa en nuevas riquezas creadas, sino que es, ni más ni menos, que el producto de la máquina de billetes, o sea, valga la expresión, un montón de estampitas de colorines. Ese apoyo financiero, el cual financia la economía real, es de hecho un apoyo a la actividad económica real. De modo que, por un lado, se implantan planes de austeridad draconianos, que anuncian otros planes de austeridad más draconianos, y, por otro lado, vemos cómo los Estados están obligados, so pena de hundimiento del sistema financiero y de bloqueo de la economía mundial, a adoptar los planes de apoyo que no son sino "planes de recuperación", de "relanzamiento" y otros nombres así. Han sido los Estados Unidos el país que ha ido más lejos en esa dirección: el único sentido de la "Quantitative Easing" nº 2 de 900.000 millones de dólares ([7]) es intentar salvar un sistema financiero estadounidense cuyo estado de cuentas está repleto de créditos nocivos, y sostener un crecimiento de EE.UU. que al ser tan flojo exige un alto déficit presupuestario. Estados Unidos, al beneficiarse de las ventajas que le da el estatuto del dólar como moneda mundial de intercambio, no tiene que soportar los mismos límites que países como Grecia o Irlanda u otros países europeos. De ahí que no haya que excluir, como muchos piensan, que acabe adoptándose un Quantitative Easing nº 3. El apoyo a la actividad económica con medidas presupuestarias es mucho más fuerte en Estados Unidos que en los países europeos. Eso no impide que EE.UU. intente disminuir de manera drástica el déficit presupuestario como lo ilustra el hecho de que el propio Obama haya propuesto que se congelen los salarios de los funcionarios federales. O sea que en todos los países del mundo se observan las mismas contradicciones en las políticas implantadas.

La burguesía ha traspasado los límites del endeudamiento

que el capitalismo pueda soportar

Nos encontramos, pues, a la vez... ¡con planes de austeridad y con planes de relanzamiento! ¿Qué explicación tiene semejante contradicción?

Como lo demostró Marx, el capitalismo sufre por naturaleza de una insuficiencia de mercados pues la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera acarrea necesariamente la creación de un valor mayor que la suma de los salarios pagados, debido a que la clase obrera consume mucho menos de lo que produce. Durante los siglos que van hasta finales del XIX, la burguesía pudo solventar ese problema mediante la colonización de territorios no capitalistas, territorios en los que forzaba a la población, por múltiples medios, a comprar las mercancías producidas por su capital. Las crisis y las guerras del siglo XX ilustraron que esa manera de solventar el problema de la sobreproducción, inherente a la explotación capitalista de las fuerzas productivas, había alcanzado sus límites. O sea que los territorios no capitalistas del planeta ya no eran suficientes para permitir a la burguesía dar salida a sus excedentes de mercancías que la acumulación ampliada permite y que es el resultado de la explotación de la clase obrera. Los desajustes de la economía que se produjeron a finales de los años 1960 y que se concretaron en crisis monetarias y en recesiones, confirmaron que se habían agotado prácticamente los mercados extracapitalistas como medio para absorber el sobreproducto de la producción capitalista. La única solución que se impuso entonces fue la creación de un mercado artificial alimentado por la deuda. Eso permitía a la burguesía vender a Estados, a familias y a empresas unas mercancías sin que dispusieran de medios reales para comprarlas.

Ya hemos tratado a menudo este tema subrayando que el capitalismo ha utilizado el endeudamiento como un paliativo a la crisis de sobreproducción en la que se ha hundido desde finales de los años 1960. Pero no hay que confundir endeudamiento y milagro. Tarde o temprano, las deudas deben ser progresivamente reembolsadas y sus intereses sistemáticamente pagados, pues el acreedor no sólo va a salir perdiendo, sino que encima él también corre el riesgo de quebrar.

Ahora bien, la situación de una cantidad creciente de países europeos demuestra que ya no pueden seguir saldando la parte de la deuda que les exigen sus acreedores. Esos países se encuentran ante la exigencia de tener que reducir su deuda recurriendo sobre todo a la reducción de gastos, pero resulta que lo que han demostrado los cuarenta años de crisis es que el aumento de la tal deuda es el requisito ineludible para que la economía mundial no entre en recesión. Esa es la misma contradicción insoluble ante la que se encuentran, con mayor o menor crudeza, todos los Estados.

Las sacudidas financieras que circulan por Europa en estos últimos tiempos, son así el resultado de las contradicciones básicas del capitalismo, haciendo aparecer el callejón sin salida de ese modo de producción. Hay otras características importantes de la situación actual que no hemos mencionado todavía en este artículo.

La inflación se dispara

En el momento mismo en que muchos países del mundo instauran políticas de austeridad más o menos duras, con su efecto de reducir la demanda interior, incluidos los productos de primera necesidad, se incrementan fuertemente los precios de las materias primas agrícolas: más del 100 % el algodón en un año ([8]), más del 20 % el trigo y el maíz entre julio de 2009 y julio de 2010 ([9]) y 16 % el arroz entre abril-junio de 2010 y octubre de 2010 ([10]); y la tendencia es parecida para los metales y el petróleo. Cierto, los factores climáticos cuentan en la evolución de los precios de los productos alimenticios, pero los aumentos son tan generales que sus causas deben ser necesariamente diferentes. Todos los Estados están hoy preocupados por el nivel de la inflación que afecta a sus economías. He aquí algunos ejemplos de países "emergentes":

- oficialmente, la inflación en China alcanzaba, en noviembre de 2010, el ritmo anual de 5,1 % (en realidad, todos los especialistas están de acuerdo para decir que las cifras reales de la inflación en China están entre el 8 y el 10 %);

- en India, la inflación era de 8,6 % en octubre;

- en Rusia, 8,5 % en 2010 ([11]).

El despegue de la inflación no es un fenómeno "exótico" reservado para los países "emergentes". Los países desarrollados también lo sufren: el 3,3 % de noviembre en Reino Unido, una cifra de la que el gobierno ha dicho que ha sido un "patinazo"; el 1,9 % en la virtuosa Alemania, cifra calificada de preocupante por insertarse en medio de un fuerte crecimiento.

¿Cuál es pues la causa de ese retorno de la inflación?

La inflación no siempre está causada por una demanda excedentaria en relación con una oferta que permite a los vendedores aumentar los precios sin miedo a no vender todas sus mercancías. Otro factor muy diferente en el origen de la inflación, que actúa desde hace décadas, es el aumento de la masa monetaria. En efecto, el uso de la máquina de billetes, o sea, la emisión de más masa monetaria sin que la riqueza nacional correspondiente aumente, desemboca inevitablemente en una depreciación de la moneda de que se trata, lo que se traduce en aumento de precios. Y todos los datos comunicados por los organismos oficiales hacen aparecer desde 2008, fuertes aumentos de la masa monetaria en las grandes zonas económicas del planeta.

Otro factor que explica el alza de los precios es la especulación. Al ser demasiado floja la demanda, sobre todo a causa del estancamiento o de la baja de salarios, las empresas ya no pueden aumentar los precios de las mercancías en el mercado por el riesgo de no poder darles salida y registrar pérdidas. Esas mismas empresas o inversores se separan así de la actividad productiva, demasiado poco rentable y por lo tanto demasiado arriesgada, y se van a dedicar a hacer inversiones: compra de productos financieros, de materias primas o monedas con la esperanza de que podrán revenderlas con una ganancia sustanciosa; así, van a transformar esos "productos" en activos con los cuales especulan. El problema es que una buena parte de esos productos, especialmente las materias primas agrícolas, son también mercancías que entran en el consumo de la mayoría de los obreros, de los campesinos, de los desempleados, etc. En fin de cuentas, además de la baja de sus ingresos, una gran parte de la población mundial va a tener que vérselas con el aumento del precio del arroz, del pan, de la ropa, etc.

De este modo, la crisis que obliga a la burguesía a salvar sus bancos mediante la creación de moneda acaba significando un doble ataque contra los obreros:

- la baja de sus salarios,

- la subida de los precios de primera necesidad.

Por esas mismas razones, hubo un aumento de precios de primera necesidad al principio de los años 2000 y las mismas causas producen hoy los mismos efectos. En 2007-2008 (justo antes de la crisis financiera), grandes masas de la población mundial se encontraron en situación de hambruna que causaron revueltas. Las consecuencias de la subida actual de los precios han aparecido inmediatamente como lo ilustran las revueltas que se están hoy viviendo en Túnez y Argelia.

La inflación sigue subiendo sin parar. Según el Cercle Finance del 7 de diciembre, los tipos de interés de los "T Bonds" ([12]) a 10 años ha pasado de 2,94 % a 3,17 % y los de los "T Bonds" a treinta años de 4,25 % a 4,425 %. Esto significa que les capitalistas anticipan una pérdida de valor del dinero que invierten, exigiendo un interés más alto.

Las tensiones entre capitalismos nacionales

En la crisis de los años 1930, el proteccionismo, medio de la guerra comercial, se desarrolló masivamente hasta el punto de que pudo entonces hablarse de "regionalización" de los intercambios: cada gran país imperialista se reservó un área del planeta que dominaba, permitiéndole encontrar un mínimo de salidas mercantiles. Contrariamente a las piadosas intenciones publicadas por el reciente G20 de Seúl de que los países participantes se declaraban decididos a proscribir el proteccionismo, la realidad es muy otra. Las tendencias proteccionistas se están afirmando claramente hoy, aunque se prefiera hablar de "patriotismo económico". La lista de medidas proteccionistas adoptadas por los diferentes países sería demasiado larga para referirla aquí. Mencionemos sólo algunas: en Estados Unidos las medidas "antidumping" eran, en septiembre de 2010, 245; México tomó, a partir de marzo 2009, 89 medidas de retorsión comercial contra EEUU; China ha decidido recientemente limitar drásticamente la exportación de sus "tierras raras" con las que se fabrica una buena parte de los productos de alta tecnología.

Lo que, sin embargo, expresa mejor la guerra comercial actual es la guerra de las monedas. Antes mencionábamos que el "Quantitative Easing no 2" era una necesidad para el capital de EE.UU., pero, al mismo tiempo, la creación de moneda que entraña significa que va a bajar su valor y, por lo tanto, de los productos "made in USA" en el mercado mundial (en relación con los productos de otros países), lo cual es una medida proteccionista especialmente agresiva. Y los objetivos de la infravaloración del yuan chino son los mismos.

Pero a pesar de la guerra económica, los diferentes Estados se han visto obligados a entenderse para evitar que Grecia e Irlanda suspendieran pagos por su deuda. Eso significa que también en ese ámbito, lo único que puede hacer la burguesía es tomar medidas muy contradictorias, dictadas por el atolladero en que está metido su sistema.

¿Tiene la burguesía soluciones que proponer?

¿Por qué en el contexto catastrófico en que está hoy la economía mundial, se pueden leer titulares como los de los diarios franceses la Tribune o le Monde: "¿Por qué el crecimiento llegará a su hora?" ([13]) y "Estados Unidos quiere creer en la recuperación económica" ([14]). Esos titulares no son sino pura propaganda para adormecernos y, sobre todo, hacernos creer que las autoridades económicas y políticas de la burguesía seguirían controlando más o menos la situación. En realidad, a la burguesía no le queda sino la alternativa entre dos políticas, algo así como entre la peste y el cólera:

- o hace como lo hizo con Grecia e Irlanda fabricando moneda, pues tanto los fondos de la Unión Europea (UE) como los del FMI provienen de la máquina de billetes de los diferentes Estados miembros; y, en ese caso, vamos recto hacia una depreciación de las monedas y una tendencia inflacionista que será cada vez más galopante;

- o practica una política de austeridad muy draconiana con vistas a estabilizar la deuda. Alemania preconiza esta solución para la zona euro, pues las particularidades de esa zona hacen que sea, en fin de cuentas, el capital alemán el que tiene que pagar la mayor parte del apoyo a los países en dificultad. La conclusión de tal política sólo podrá ser la caída vertiginosa en la depresión, como se ha visto con la caída de la producción en 2010 en Grecia, Irlanda y España tras los planes "de austeridad" que en esos países se adoptaron.

Muchos economistas, en libros publicados recientemente, proponen todos su solución ante el atolladero actual, pero todas son resultado ya sea de la autosugestión más o menos "positiva" ([15]), ya sea de la propaganda más fiel para hacer creer que esta sociedad tiene, a pesar de los pesares, un porvenir más o menos radiante. Sirva solo un ejemplo: según el profesor M. Aglietta ([16]), los planes adaptados en Europa van a costar un 1 % de crecimiento en la Unión Europea, de modo que ese crecimiento en 2001 rondará el 1 %. La solución alternativa de Aglietta es reveladora de que los más insignes economistas no tienen ya nada realista que proponer: no tiene el menor empacho en afirmar que una nueva "regulación" basada en la "economía verde" sería la solución. Pero "se olvida" de algo: semejante "regulación" acarrearía unos gastos más que considerables y por lo tanto una creación monetaria todavía más gigantesca que la actual, y eso ahora que la inflación vuelve a arrancar de una manera muy preocupante para la burguesía.

La única verdadera solución al callejón sin salida capitalista es la que se despejará de las luchas, cada día más numerosas, masivas y conscientes que la clase obrera se ve obligada a llevar a cabo por el mundo entero, para resistir a los ataques económicos de la burguesía. La solución requiere evidentemente que se acabe con este sistema cuya contradicción principal es producir para la ganancia y no para la satisfacción de las necesidades humanas.

Vitaz, 2 de enero de 2011

[1]) Impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto al consumo.

[2]) https://www.lexpansion.com/entreprise/que-risquent-les-banques-francaise... [3].

[3]) https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395... [4].

[4]) Bernard Marois, profesor emérito de la Escuela de Comercio de París (HEC): https://www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_... [5].

[5]) J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise" ("¿Podrá el euro sobrevivir a la crisis?"), Marianne, 31-12- 2010.

[6]) Es revelador, sin embargo, que Cameron empiece a temer los efectos depresivos sobre la economía británica del plan que ha preparado

[7]) Este QE no 2 (flexibilización cuantitativa) se ha establecido en 600.000 millones de $, pero hay que añadir el derecho de la FED (Banco central de EEUU) desde el verano pasado a renovar la compra de créditos a plazo vencido hasta 35.000 millones de $ por mes.

[8]) blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton.

(las cifras dadas por este sitio WEB son de principios de noviembre. Hoy, están ampliamente superadas).

[9]) C. Chevré, MoneyWeek, semanario francés, 17 noviembre 2010.

[10]) "Observatoire du riz de Madagascar"; https://iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf [6].

[11]) Le Figaro del 16 de diciembre de 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-r... [7].

[12]) Bonos del Tesoro de EE.UU.

[13]) "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous", la Tribune, 17-12-2010.

[14]) "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique", le Monde, 30-12-2010.

[15]) Eso que los franceses llaman "Método Coué", un psicólogo del s. XIX, que preconizaba una autohipnosis con ideas "positivas": voluntad e imaginación para curarse. Algo así como ir a Lourdes, pero más "científico" (ndt).

[16]) M. Aglietta en la emisión "L'esprit public", en la radio "France Culture", 26-12-2010.

Cuestiones teóricas:

- Economía [8]

La crisis en Gran Bretaña

- 8622 lecturas

La crisis en Gran Bretaña

El texto que publicamos a continuación representa, con pequeñas modificaciones, el apartado sobre la economía del Informe sobre la situación en Gran Bretaña del último congreso de World Revolution (sección de la CCI en Gran Bretaña). Si hemos decidido hacerlo público ([1]) es por la riqueza de datos y de análisis que aporta, que permiten hacerse una idea muy precisa de como se manifiesta la crisis en la potencia económica del capitalismo más antigua del mundo.

El contexto internacional

Para 2010 la burguesía predijo el final de la recesión, y para los dos años siguientes el inicio de un despegue de la economía mundial merced a los países emergentes. Lo cierto es que se mantienen grandes incertidumbres sobre la situación general que se manifiestan en la gran disparidad de las previsiones. Así el World Outlook Update ([2]) de julio de 2010, auguraba un crecimiento de la economía mundial de un 4,5 % para ese año y de un 4,25 % para el siguiente. En cambio el informe Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, publicado también en el verano de 2010, atisba un crecimiento del 3,3 % en 2010 y 2011, y espera uno del 3,5 % para 2012, y eso en el mejor de los casos. Si las cosas no van tan bien, las previsiones se cifran en un 3,1 % para el 2010, 2,9 % en 2011, y 3,2 % en 2012. Lo cierto es que estos informes centran sus preocupaciones en Europa, cuya mejoría depende, según el propio informe del Banco Mundial, de hipótesis que están muy lejos de hacerse realidad: "las medidas adoptadas tratan de impedir que los mercados, dado su actual nerviosismo, reduzcan los prestamos bancarios, evitando así una suspensión de pagos o una reestructuración de la deuda soberana europea" ([3]).

Si tales previsiones no se cumplen, la perspectiva europea se ensombrece, y las estimaciones de crecimiento para 2010, 2011 y 2012 pasarían a ser del 2,1 %, 1,9 % y 2,2 % respectivamente.

La situación sigue siendo delicada dado el nivel de endeudamiento y la reducción drástica de los préstamos bancarios, así como la amenaza de posibles nuevos "shocks" financieros como el ocurrido en mayo de 2010, cuando los mercados bursátiles perdieron globalmente entre un 8 y un 17 % de su valor. Una de las principales preocupaciones es la envergadura del rescate que tendrían que llevar a cabo : "El calibre del plan de rescate de la Unión Europea y del FMI (cerca de 1 billón de dólares); la dimensión que tuvo la reacción inicial de los mercados a la suspensión de pagos de Grecia y al riesgo de que se contagiara; pero también la prolongación de la volatilidad, son todos ellos indicadores de la fragilidad de la situación financiera, Un nuevo episodio de incertidumbre de los mercados podría provocar serias consecuencias para el crecimiento de los países ricos y los que están en vías de desarrollo" ([4]).

Como cabría esperar, la receta del FMI consiste en una recorte del gasto público lo que equivale a imponer una dura austeridad a la clase obrera: "los países ricos deberán reducir su gasto público (o incrementar sus ingresos) en un 8 % de su PIB en los próximos 20 años, para que en 2030, la deuda vuelva a situarse en el 60 % del PIB."

Pese a la aparente objetividad y sobriedad con que pretenden recubrir sus análisis, lo cierto es que los informes del FMI y del Banco Mundial dejan vislumbrar la profunda inquietud y el temor que existe en el seno de la clase dominante respecto a su capacidad para superar la crisis. Es más que previsible que, tras Irlanda, otros países caigan en el agujero de la recesión.

La evolución de la situación económica en Gran Bretaña

Este apartado se basa en estadísticas oficiales que muestran una imagen global del curso de la recesión. Es importante recordar que la crisis comenzó en el sector financiero a consecuencia del batacazo del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, y que ha afectado a grandes bancos e instituciones financieras implicados en créditos de alto riesgo por todo el planeta. Empezó golpeando con virulencia el mercado de las subprimes norteamericanas pero pronto se expandió, ya que el comercio mundial utiliza, en gran medida, productos financieros derivados de esos préstamos. Pero otros países, como Gran Bretaña e Irlanda, habían inflado su propia burbuja inmobiliaria, lo que ha contribuido -junto al crecimiento brutal de un endeudamiento desaforado de los particulares- a llevar la deuda a un nivel que, en el caso de Gran Bretaña, supera con creces el PIB anual del país. La crisis desatada ha acabado ahogando la llamada economía "real", y se ha llegado a la recesión. Ante tal situación, la clase dominante ha reaccionado inyectando sumas nunca antes vistas de dinero en el sistema financiero, y bajando los tipos de interés hasta cotas jamás antes alcanzadas.

Las estadísticas oficiales muestran que Gran Bretaña entró oficialmente en recesión durante el 2º trimestre de 2008, y salió en el 4º de 2009, con una caída que representó el 6,4 % del PIB ([5]). Esta cifra, que además ha sido revisada a peor, refleja que esta recesión es la más grave que se ha vivido desde la Segunda Guerra mundial, puesto que en las anteriores - la de principios de los años 90 y la de los años 80 - registraron caídas del PIB de un 2,5 % y de un 5,9 % respectivamente. El crecimiento del 2º trimestre de 2010 ha sido de un 1,2 %, que es efectivamente superior al 0,4 % que se registró en el 4º trimestre del 2009, y al 0,3 % del 1er trimestre de 2010. Pero queda aún muy lejos de las cifras del 4,7 % del período precedente a la recesión.

El sector manufacturero ha sido, sin duda, el más afectado por la recesión, sufriendo un descenso del 13,8 % entre el 4º trimestre de 2008 y el 3º trimestre de 2009. Posteriormente ha crecido un 1,1 % durante el último trimestre de 2009, y un 1,4 % y un 1,6 % durante los dos trimestres siguientes.

El sector de la construcción ha experimentado una fuerte reactivación con un crecimiento del 6,6 % a lo largo del 2º trimestre de 2010, contribuyendo en un 0,4 % al registro positivo global de ese trimestre. Pero no olvidemos que veníamos de desplomes espectaculares tanto en la construcción (- 37,2 % entre 2007 y 2009), como en la industria y el comercio inmobiliario (- 33,9 % entre 2008 y 2009).

El sector servicios cayó un 4,6 %, y el sector financiero y de negocios registró un hundimiento del 7,6 %, "más que en recesiones anteriores y siendo el causante de una parte sustancial de la caída" ([6]). Durante el último trimestre de 2009 este sector ha experimentado un crecimiento del 0,5 %, pero en el primer trimestre de 2010 ha vuelto a caer un 0,3 %. Y si bien su retroceso ha sido porcentualmente menor que otros sectores, también es verdad que dado su gran peso en la economía, ha sido el que más ha tirado para abajo del PIB durante la presente recesión. El retroceso de este sector es también comparativamente mayor que el experimentado en anteriores recesiones donde se registraron caídas del 2,4 % (años 80) y del 1 % (años 90). Más recientemente hemos asistido a un mayor crecimiento de este sector financiero y de negocios, que también ha contribuido un 0,4 % al alza general del PIB.

Como cabía esperar, tanto las exportaciones como las importaciones se han resentido durante la recesión, notándose más sus efectos (pese a una reciente mejoría de las cifras) en el comercio de mercancías: "En 2009 el déficit pasó de 11,2 mil millones de libras esterlinas a 81,9 mil millones. Ha habido una caída de las exportaciones de un 9,7 % -de 252,1 mil millones a 227,5 mil millones de £. Pero a la vez se ha producido un descenso de las importaciones de un 10,4 %, -la mayor caída desde 1952-, que ha tenido mucho mayor impacto puesto que el total de las importaciones es una cifra muy superior a la de las exportaciones. Las primeras se han hundido pasando de 345,2 mil millones de £ en 2008 a 309,4 mil millones en 2009. Estas importantes caídas de las exportaciones y las importaciones son resultado de una contracción generalizada del comercio, a sumar a la crisis financiera mundial que comenzó en 2008" ([7]).

Este retroceso de importaciones y exportaciones ha sido menor en lo tocante al sector servicios. Las primeras cayeron un 5,4 %, mientras las segundas lo hacían en un 6,9 %. La balanza comercial de esta rúbrica se ha mantenido con signo positivo (55,4 mil millones de £ en 2008, y 49,9 mil millones en 2009). El volumen de las transacciones en este sector registró en 2009 unas cifras de 159,1 mil millones de £ para las exportaciones, y de 109,2 mil millones en las importaciones, que, como puede verse, son menores que las referentes a las de mercancías.

Entre 2008-09 y 2009-10, el déficit por cuenta corriente se ha duplicado pasando del 3,5 % al 7,08 % del PIB. Los préstamos solicitados por parte del sector público, que incluyen los necesarios para ejecutar las inversiones, se han elevado de un 2,35 % del PIB (en 2007-08) hasta un 6,04 % (2008-09) y nada menos que un 10,25 % en 2009-10. En cifras absolutas, si en 2008 llegaban a 61,3 mil millones de £, en 2009 han subido a 140,5 mil millones. Las previsiones indicaban que para julio de 2010, la deuda neta total del gobierno alcanzaría los 926,9 mil millones de £, ¡un 56,1 % del PIB!, frente a los 865,5 mil millones que había registrado en 2009, y los 634,4 mil millones de 2007. En mayo de 2009, la agencia Standard & Poor's se planteó degradar la calificación de la deuda británica por debajo de AAA (la más elevada), lo que supondría un encarecimiento de los préstamos.

El número de quiebras ha aumentado, durante la recesión, de 12.507 en 2007 (una de las cifras más bajas de toda la década) hasta 15.535 en 2008 y 19.077 en 2009. Durante la segunda mitad de la década pasada fue aumentando la cifra de adquisiciones y fusiones hasta llegar a las 869 en 2007, pero en los dos años siguientes hemos visto como decaían a 558 y 286 sucesivamente. Las cifras del primer trimestre de 2010 no indican una recuperación, sino que la creciente insolvencia de las empresas y la destrucción de capital no han dado lugar a los procesos de consolidación que suelen acompañar la salida de una crisis, por lo que puede deducirse que estamos aún metidos de pleno en ella.

Durante esta crisis, la libra esterlina se ha depreciado mucho respecto a otras divisas. Entre 2007 y 2009, más de una cuarta parte de su valor, lo que ha hecho declarar al Banco de Inglaterra: "Esta caída de más de un 25 % es la más importante que se ha producido nunca en ese lapso de tiempo, desde el final de la vigencia de los Acuerdos de Bretton Woods a principios de los años 1970" ([8]).

Es verdad que después ha habido una cierta recuperación, pero aún así, la libra sigue un 20 % por debajo de su cambio de 2007.

También el precio de la vivienda se ha venido abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y aunque a lo largo de 2010 empieza a remontar, no sólo no consigue recuperar sus valores máximos, sino que conoce nuevas recaídas como la que vimos el pasado mes de septiembre. La venta de viviendas sigue en un nivel históricamente bajo.

La Bolsa ha conocido, igualmente, fuertes caídas desde mediados de 2007, y aunque se ha recuperado después, lo cierto es que sigue atrapada por la incertidumbre. Las preocupaciones motivadas por la crisis de la deuda de Grecia y otros países, así como las intervenciones de la Unión Europea y el FMI, han ocasionado descensos muy significativos en mayo de este año.

La inflación llegó al 5 % en septiembre de 2008 antes de caer al 2 % en el año siguiente, y de remontar después al 3 %, por encima del objetivo -2 %- establecido por el Banco de Inglaterra.

En cuanto al desempleo ha aumentado en 900 mil personas en el curso de la recesión, aunque en este caso no se ha elevado tanto como en anteriores recesiones. En julio de 2010, las cifras oficiales establecían la tasa de paro en el 7,8 % de la población activa, lo que supone un total de 2,47 millones de desempleados.

La intervención del Estado

El gobierno británico ha intervenido con firmeza para tratar de limitar los estragos de la crisis en su economía, a través de algunas medidas similares a las adoptadas por otros países. Durante algunos meses, Gordon Brown -el anterior Primer Ministro-, disfrutó de su momento de gloria, y hasta se hizo famoso porque, en una sesión de la Cámara de los Comunes, se le "escapó" que "él había salvado el mundo". El gobierno intervino en diferentes frentes:

• bajando los tipos de interés que entre 2007 y marzo de 2009 cayeron paulatinamente del 5,5 % al 0,5 %, el nivel más bajo nunca antes conocido y por debajo de la tasa de inflación;

• promoviendo ayudas directas a la banca con nacionalizaciones totales o parciales como la primera que se llevó a cabo en el Northern Rock (febrero de 2008), y a continuación del banco hipotecario Bradford and Bingley. En septiembre de ese año el gobierno negoció la absorción del HBOS por parte de Lloyds TSB. Al mes siguiente el gobierno ponía a disposición de los bancos 50 mil millones de £ para recapitalizarlos. Un año después -en noviembre de 2009- inyectaba otros 73 mil millones de £ para llevar a cabo la nacionalización "de hecho" de RBS/NatWest, y la nacionalización parcial de Lloyd TSB/HBOS;

•facilitando el crédito mediante el aumento de la oferta monetaria y la concesión de subvenciones al sector bancario como la que se denomina Asset purchase facility. En marzo de 2009 se anunció una inyección de 75 mil millones de £ con un horizonte de los tres meses siguientes, pero hoy esas ayudas han alcanzado la cifra de 200 mil millones de £. El Banco de Inglaterra ha explicado que esa relajación de la política crediticia tiene como objetivo inyectar más dinero a la economía sin tener que rebajar aún más el tipo de interés que está ya por los suelos -0,5 %-, sujetando así la inflación en torno al objetivo del 2 %. El mecanismo que emplea el Banco de Inglaterra es la compra de activos (sobre todo los que en la jerga bancaria se conocen como gilts([9])) a instituciones privadas, lo que facilita liquidez a éstas. Aparentemente es muy sencillo, pero según el Financial Times, "Nadie sabe muy bien si esa política facilitadora del crédito u otras políticas monetarias no ortodoxas funcionan de verdad y cómo están actuando" ([10]);

•estimulando el consumo. En enero de 2009 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se bajó del 17,5 % al 15 %, y en mayo de ese mismo año se puso en marcha un plan de descuentos para las ventas de automóviles. El incremento -hasta 50 mil £- de la garantía para los depósitos bancarios también puede verse como parte de esta política ya que ofrece a los consumidores la confianza de que su dinero no se va a volatilizar en caso de quiebra del banco.

Estas medidas sirvieron para contener, aún momentáneamente, la crisis y, sobre todo, para impedir nuevas quiebras bancarias. El precio que se pagó por ello fue, como hemos visto antes, el de un considerable aumento del endeudamiento. Las estadísticas oficiales indican que el coste de la intervención gubernamental fue de casi 100 mil millones de £ en el año 2007, 121,5 mil millones en 2009, y 113,2 en julio de este año. Pero estas cifras no incluyen las facilidades crediticias (lo que supondría tener que añadir más de 250 mil millones de £ en total), ni lo pagado por la adquisición de activos, tales como acciones de los propios bancos, so pretexto que esta adquisición sería coyuntural y que luego serían revendidos. Queda aún por saber si el mismísimo Lloyds TSB ha devuelto si quiera una parte del dinero que se le prestó. Para algunos comentaristas, las medidas tomadas por el gobierno han servido también para que la escalada del desempleo fuera menor que la que se preveía. Volveremos más adelante sobre este tema.

Pero las perspectivas a largo plazo parecen más cuestionables:

- las medidas encaminadas a prevenir la inflación y animar, al menos en teoría, el consumo, han funcionado solo parcialmente, y no han logrado sus objetivos. El precio de los alimentos sí ha aumentado lo que elevará la inflación y disminuirá las ventas;

- las tentativas de inyectar liquidez en el sistema mediante el abaratamiento de los préstamos y el aumento del dinero disponible, tampoco han sido satisfactorias. De ahí que los políticos reclamen que "los bancos hagan algo más...";

- el impacto de la reducción del IVA y de los descuentos en la compra de automóviles contribuyeron a un cierto relanzamiento a finales de 2009, pero hoy esa medida ya no está en vigor. Incluso durante el primer trimestre de 2010 cuando aún estaban vigentes los citados descuentos, se produjo una leve caída de las ventas de vehículos. Las consecuencia de toda una serie de reducciones que se han aplicado a muchos artículos ha sido una atenuación del ritmo de endeudamiento de las familias, y en consecuencia un incremento de la tasa de ahorro. Dado el papel central que representó el consumo de los hogares facilitado por el endeudamiento durante la etapa del "boom" económico, es evidente que su contracción tiene efectos negativos en esta recuperación, como ya sucedió en las anteriores.

Las previsiones de crecimiento del PIB en Gran Bretaña son de 1,5 % para 2010 y de 2 % para 2011. Están por encima de las de la zona euro (0,9 % y 1,7 %), pero son inferiores a las del conjunto de la OCDE ([11]) y de las previsiones del FMI para Europa que hemos visto al principio de este informe.

Pero para comprender el significado real de la crisis hay que profundizar y analizar aspectos de la estructura y el funcionamiento de la economía británica.

Las cuestiones económicas y estructurales

Cambios en la composición de la economía británica: de la producción a los servicios

Para comprender la situación en la que se encuentra el capitalismo británico y el significado de la recesión, es necesario examinar los principales cambios que se han venido produciendo en su estructura a los largo de las últimas décadas. Un artículo publicado por Bilan en 1934-1935 (nº 13 y 14) analizaba que, si en 1851 el 24 % de los hombres estaban empleados en la agricultura, en 1931 no llegaban al 7 %. En ese mismo lapso de tiempo, la proporción de hombres empleados en la industria pasaba del 51 % a 42 %. Hoy esas cifras están muy por debajo de las de entonces. En 1930, Gran Bretaña aún disponía de un imperio que, aunque en declive, le servía de apoyo. Pero eso se acabó con el final de la Segunda Guerra mundial. La tendencia histórica se modificó pasando de la producción a los servicios y sobre todo al sector financiero.

El Blue Book (Libro Azul) de 2010, sobre las cifras de la contabilidad nacional, indica además que : "En 2006, último año de referencia, el 75 % del valor añadido bruto provenía del sector servicios, el 17 % lo hacía de la producción, y el resto, procedía fundamentalmente de la construcción" ([12]).

En 1985, la aportación del sector servicios al valor añadido bruto solo era de un 58 %.

"Un análisis de los 11 mayores sectores industriales nos muestra que, en 2008, la intermediación financiera y otros sectores de servicios proporcionaban la contribución más importante al valor añadido bruto a los precios básicos, con un montante de 420 mil millones de £, sobre un total de 1,295 billones, o sea un 32,4 %. En cambio la contribución de sectores como la distribución y la hostelería son del 14,2 %; los de la educación, la sanidad y los servicios sociales el 13,1 %; y el de la manufactura es del 11,6 %" ([13]).

Cabe destacar que el peso de un sector como el de la manufactura ha pasado en dos años (de 2006 a 2008) de un 17 % a un 11,6 % (¡cayendo casi una tercera parte!).

A lo largo de los últimos 30 años, en el sector de los servicios: "El rendimiento total del sector servicios se ha duplicado a lo largo de este período. En cuanto a los subsectores de negocios y de las finanzas han llegado casi a quintuplicarse" ([14]).

Compárense esos resultados con el 18,1 % de aumento, además muy heterogéneo, en la industria.

El auge del sector financiero