Revista Internacional nº 65, 2º trimestre 1991

- 3422 reads

Crisis y militarismo

- 5164 reads

La burguesía presenta la guerra en el Golfo de manera contradictoria: unas veces es causa de la crisis y otras es el medio para superarla al instaurarse un «nuevo orden internacional» de «prosperidad» y de «estabilidad». Estas bonitas palabras son groseras mentiras con las que intentan ocultar la realidad de una crisis que se ha ido desarrollando desde hace más de veinte años y que hoy se está acelerando dramáticamente. El resultado de la guerra será el de una agravación de esa crisis cuyos efectos van a tener que soportar los proletarios del mundo entero.

La guerra permanente en el capitalismo decadente

La guerra es indisociable de la vida del capital1. Desde la Segunda Guerra mundial, no ha habido ni un año sin que en una parte u otra del mundo no se oyera el traqueteo de las armas. En general cuando la burguesía hablaba de período de paz, eso únicamente significaba que las grandes potencias imperialistas no estaban masivamente implicadas en una confrontación directa. E incluso eso debe ser relativizado: desde la Segunda Guerra se ha podido ver, sin discontinuidad, a Francia en Indochina, la guerra de Corea, lo del canal de Suez, la guerra en Argelia, las de Vietnam, las árabe-israelí, el ejército rojo en Afganistán, la guerra Irán-Irak, las tropas USA en Líbano, en Panamá, y hoy Kuwait, conflictos todos ellos en los que «las grandes potencias» han estado metidas directamente. Actualmente pueden contarse decenas de conflictos sólo en África. Las múltiples guerras habidas desde 1945 han hecho tantos muertos como la Segunda Guerra mundial.

La naturaleza intrínsecamente guerrera del capital ha ido marcando cada vez más profundamente su economía. Tras la Segunda Guerra mundial, los países vencedores prohíben todo rearme a las potencias vencidas, Alemania y Japón, pero ellos, en cambio, no aminoran en absoluto su esfuerzo guerrero. Al contrario, con la nueva rivalidad entre el Este y el Oeste, toda la economía mundial va a ser sometida a las necesidades de la carrera de armamentos. De hecho, el modo de organización «económica» aparecido en 1914-18, que se impone durante los años 30, el capitalismo de Estado, el cual pone los medios económicos al servicio del militarismo, no ha parado de desarrollarse y perfeccionarse desde hace 50 años.

La situación de las dos grandes superpotencias imperialistas, USA y URSS, durante los años 80 es muy significativa al respecto. La primera potencia económica del planeta, los EEUU, dedica, durante este período, 6 % de su Producto nacional bruto (PNB) anual al presupuesto de armamentos. Esta cantidad es equivalente a 7 u 8 veces el PNB anual de África entera, tres veces y media el de toda Latinoamérica. Las industrias punta dependen todas de los pedidos del Pentágono. Boeing, MacDonell-Douglas, Texas Instruments, General Electric, Chrysler, etc., habrían quebrado si no hubieran podido disfrutar del maná que en fin de cuentas las subvenciona. El ex grande, la URSS, no habría podido mantener su esfuerzo de armamento para estar a la altura de su gran rival si no hubiera dedicado una parte cada vez más importante de su economía. Hace algunos años, al inicio de su presidencia, Gorbachov pretendía que sólo el 7 % del PNB era dedicado a lo militar, pero en 1989, sus consejeros declaraban que de hecho, la realidad era ¡del 30 %! Sería de lo más erróneo creer que, durante todos esos años, la nomenklatura estalinista tenía el monopolio de la mentira en lo que a gastos de armamento se refiere. Por definición, los programas militares están sometidos a secreto y constantemente minimizados. Lo que es cierto para la URSS lo es también, aunque sea en menor grado, para los demás países. Y puede constatarse que los pedidos de los ejércitos subvencionan las industrias punteras y orientan la investigación y que además los presupuestos de investigación y equipamiento «civiles» son utilizados de hecho para fines militares. Por ejemplo, si Francia cuenta hoy con uno de los parques de centrales atómicas «civiles» más importantes del mundo, se debe, ante todo, a que correspondía a las necesidades de sus ejércitos en plutonio para su «fuerza de disuasión» nuclear. Los franceses han financiado así el ejército cuando pagaban su factura de electricidad. Las fábricas de tractores no sólo en la URSS sirven para producir carros de combate, como tampoco es sólo en Irak o Libia donde las fábricas de abonos también producen gases de combate. En Estados Unidos, el 90 % de los laboratorios y centros de investigación están controlados y financiados más o menos directa y discretamente por el Pentágono. No sólo está subestimada en todo el mundo la parte de la producción dedicada a las armas de todo tipo; además, ninguna cifra puede traducir la distorsión cualitativa que el desarrollo de la economía de guerra impone a la economía en su conjunto: implantación de centros de producción en función de exigencias estratégico-militares más que económicas, orientación de la investigación civil en función de las necesidades de los ejércitos en detrimento de otras necesidades. No faltan los ejemplos, desde las autopistas construidas durante los años 30 en Alemania y en Italia, ante todo para que circularan los tanques lo más rápido posible de un rincón al otro del país, hasta el primer ordenador, el ENIAC, construido en EEUU para las necesidades del Pentágono, a cuyo centro de experimentación nuclear de los Álamos se le entrega desde entonces y sistemáticamente el primer ejemplar del ordenador más potente del momento.

La producción de armamento es una destrucción de riqueza

Hoy, las armas cristalizan el no va más del perfeccionamiento tecnológico. La fabricación de sistemas de destrucción sofisticados se ha convertido en emblema de una economía moderna y capaz. Sin embargo, esas «maravillas» tecnológicas que están hoy demostrando su eficacia asesina en Oriente Medio, no son, desde el punto de vista de la producción, de la economía, sino un inmenso despilfarro. Las armas, contrariamente a la mayoría de las demás mercancías, tienen esa particularidad de que una vez producidas son sacadas fuera del ciclo productivo del capital. En efecto, las armas no pueden servir ni a ampliar o sustituir el capital constante (contrariamente a las máquinas, por ejemplo), ni a renovar la fuerza de trabajo de los obreros que hacen productivo ese capital constante. Las armas no sólo sirven para destruir, sino que son ya en sí mismas una destrucción de capital, una esterilización de riqueza. Cuando Estados Unidos anuncia, por ejemplo, que el presupuesto de defensa es el 6 % del PNB, eso significa que se destruye el 6 % de riqueza producida anualmente. Esos 6 % deben pues sacarse de la riqueza global, o sea que la producción militar debe restarse del crecimiento anual y no añadirse como los economistas hacen.

La realidad de la punción esterilizadora de la economía de guerra en el aparato productivo ha quedado perfectamente ilustrada en la evolución económica de las grandes potencias en los últimos años. El ejemplo de la URSS es diáfano: al contrario de dinamizar la economía, el haberla sacrificado en aras de las necesidades del Ejército rojo ha dado como resultado la ruina cada vez más dramática del aparato productivo. A la vez que para sus necesidades imperialistas la URSS ha desarrollado una industria aeroespacial punta, la producción agrícola, ejemplo entre otros muchos, se ha ido estancando: el país que había sido granero de Europa está hoy obligado a importar cereales para evitar las hambres. La economía rusa se ha hundido esencialmente a causa del monstruoso fardo de su economía de guerra.

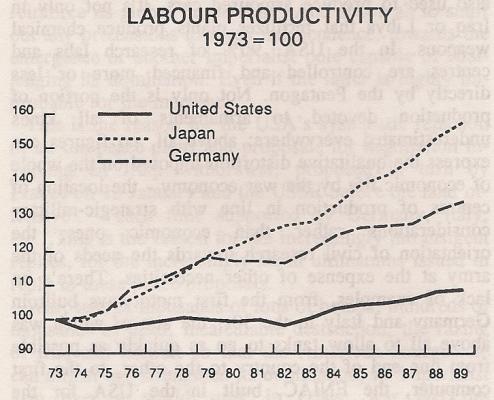

Y lo que es cierto para la URSS lo es también para los USA, aunque sea evidentemente menos espectacular. Basta con mencionar la pérdida de capacidad competitiva de Estados Unidos respecto a sus principales competidores económicos, Alemania y Japón. Estos, a quienes se les prohibió toda política de rearme tras la Segunda Guerra mundial, han tenido que soportar una relativamente menor punción en su economía para el mantenimiento de sus ejércitos. Ésa es la razón principal, aunque no sea la única, para explicar los récords de productividad alcanzados por esos países.

En esas condiciones, cabría preguntarse por qué mantener un ejército si, en fin de cuentas, el resultado es el debilitamiento de todo el aparato productivo.

La crisis arrastra al capital a una huida ciega en la guerra

Desde el estricto punto de vista económico, ese mantenimiento es, efectivamente, una aberración. Pero la producción no lo es todo. Es evidente que cada capital nacional tiene que asegurarse el aprovisionamiento estable de sus materias primas y de salidas mercantiles rentables para sus productos industriales, para así poder realizar la plusvalía que contienen, pero esos intereses económicos se insertan en una geoestrategia global del imperialismo que es determinante e impone sus propios objetivos.

Desde principios de siglo todos los mercados del planeta están controlados por una u otra gran potencia, de modo que los países con desventajas, para salvar su economía, para encontrar nuevos mercados que explotar o saquear simplemente, para así mantener el proceso de acumulación, están obligados a abrirse paso a cañonazos. Eso es lo que intentaron hacer Alemania en 1914 y 1939, Japón en 1941 y la URSS desde 1945. Cuanto más se agudiza la competencia en un mercado mundial esencialmente saturado, más se refuerza la tendencia a la huida ciega en la política de armamento, en el fortalecimiento de la potencia militar, o sea, en el desarrollo del imperialismo. Ante el atolladero económico, las soluciones del militarismo tienden a imponer su propia lógica, la cual no es simplemente económica. Aunque la guerra pueda ser para el país vencedor un medio para reforzar sus posiciones, para echar mano a nuevas riquezas, no ocurre eso en general. Baste para demostrarlo el debilitamiento de Gran Bretaña y de Francia tras la 2ª Guerra mundial, a pesar de haber sido países «vencedores». De cualquier modo, desde el punto de vista del capital global, o sea de los valores acumulados mundialmente, el balance es totalmente negativo, se han destruido, riquezas irremediablemente. Eso demuestra ampliamente la irracionalidad misma de la guerra desde el punto de vista económico.

La situación actual, definida por el hundimiento acelerado de la economía en la recesión abierta en las principales potencias industriales, con el hundimiento de porciones enteras del capital mundial (el último, hasta la fecha, ha sido el antiguo bloque del Este), por una guerra en Oriente Medio que ha movilizado a la mayor concentración de fuerzas de destrucción desde la segunda guerra mundial, es típica de la espiral apocalíptica en la que se está encerrando el capital.

Crisis, caos, guerra

La «guerra del Golfo» es, en última instancia, el producto de la crisis económica que desde finales de los años 60 sacude al capitalismo mundial 2. El hundimiento económico de la URSS tuvo como primera consecuencia que estallara su bloque y tuvo, de contragolpe, un efecto desestabilizador en el conjunto de la situación mundial. La tendencia a «cada uno por su cuenta», agudizada por la crisis, empezó a llenar el vacío dejado por la desaparición de la disciplina impuesta por los bloques. Los países del bloque eurooriental no perdieron un segundo para quitarse de encima la tutela de Rusia. Los vasallos de los Estados Unidos, por su parte, al no necesitar ya la protección del capo norteamericano frente al peligro ruso, han multiplicado sus veleidades de independencia, mientras que muchas potencias regionales de la periferia del capitalismo se encontraron ante la tentación de aprovecharse de la situación para mejorar posiciones.

Eso hizo Irak: encarado a una deuda impresionante, calculada en 70 mil millones de dólares (casi dos veces su PNB anual), incapaz de reembolsar, quiso aprovecharse de su superpotencia militar para echar mano de la alcancía multimillonaria que es Kuwait.

Este ejemplo ha sido muy significativo del caos que se está desplegando en el mundo entero, caos del que es otro ejemplo impresionante el estallido en mil trozos de la URSS.

La determinación de EEUU de vérselas con Irak, de dar con él un ejemplo, es, ante todo, expresión de la necesidad de poner freno al caos planetario.

El análisis de quienes sólo ven en la guerra del Golfo una lucha por el petróleo se derrumba ante la realidad de la economía. Aunque Irak se halla en el centro del área principal de producción petrolífera del mundo, también es cierto que las fuentes de abastecimiento se han diversificado y aumentado, no desempeñando ya el petróleo de esa región el mismo papel fundamental de los años 70. Baste hacer constar que, tras la breve fiebre especulativa, el precio del crudo volvió a bajar en picada, a pesar del cese de la producción de Irak y Kuwait; esto da una idea de hasta qué punto el peligro de nuestros días es la sobreproducción y no la penuria de oro negro.

Aunque ha habido otros factores que explican la intervención norteamericana (desmantelar la potencia militar de Irak, reforzar la «pax americana» en Oriente Medio y el control de EEUU sobre el maná petrolero), éstos son secundarios con relación al objetivo principal del capital estadounidense, o sea, poner freno al creciente caos.

La primera potencia mundial, al coincidir el interés de su capital nacional con la defensa del «orden mundial», que es ante todo su orden, es muy sensible al desorden en aumento en las relaciones internacionales. Ella es además la única con los medios militares suficientes para asumir el papel de «gendarme» del globo.

Con gran inquietud están viendo los principales competidores económicos de EEUU el despliegue de la superioridad norteamericana, ellos que ya soñaban, tras el fin del bloque del Este, con emanciparse de la tutela USA. La ilusión de un nuevo bloque en Europa en torno a la potencia alemana ha quedado en agua de borrajas, como lo demuestra la cacofonía de la política extranjera europea ante las exigencias estadounidenses Las potencias económicas de Europa y Japón saben perfectamente que los Estados Unidos van a sacar provecho de su actual posición de fuerza para exigirles más sacrificios en lo económico en un momento en el que, con la aceleración de la crisis económica, se está agudizando la guerra comercial.

La recesión abierta golpea de lleno

El primer efecto de la guerra en el Golfo ha sido el dejar en segundo plano de las preocupaciones la crisis económica, ocultándola. Escuchando y leyendo los medios de comunicación de la burguesía, el contraste entre el período que precede el estallido de la guerra y el que le ha seguido es sorprendente. El alarmismo respecto a un nuevo hundimiento bursátil, de una subida catastrófica de los precios del petróleo, que prevalecía antes de la guerra, ha aparecido ahora sin fundamento, y, de repente, el optimismo de fachada vuelve a estar de moda. La propaganda redobla para restar importancia a la crisis y sus efectos dramáticos. Con la guerra, la recesión apenas oficializada por el gobierno norteamericano, «encontró» una «explicación» pintiparada: Sadam es el gran responsable, es la causa de las dificultades actuales y, por lo tanto, por pura lógica, con el final de la guerra, habrán de desaparecer esas dificultades. Eso es lo que pretende dar a entender Bush cuando declara que la recesión americana habrá de acabarse el año que viene, y que, en fin de cuentas, lo que agrava la situación son los factores ¡«psicológicos»! Alan Greenspan, presidente del FED (Banco Federal de EEUU), ha declarado que sin la crisis del Golfo, la economía norteamericana «habría evitado la recesión», añadiendo que «lo esencial del choque inicial de la crisis ya está absorbido y que las tendencias a la baja de la actividad deberían ya irse atenuando» (en La Tribune de l'Expansion, periódico económico francés).

La realidad dista mucho de esas declaraciones optimistas. La economía estadounidense se está hundiendo cada vez más rápidamente en la recesión y no ha esperado la guerra para ello.

La crisis en EEUU y en los países industrializados

En noviembre de 1990, los pedidos de bienes duraderos en EEUU bajaron 10,1 % y la subida de diciembre (+ 4,4 %) se debió esencialmente a la progresión de 57 % de los pedidos militares. Para el año 90 entero fue una baja de 1,6 %, el peor resultado de la economía de EEUU desde 1982, año de plena recesión.

Algunos sectores, y de los más importantes, están totalmente deteriorados. El automóvil y las compañías aéreas, por ejemplo. A mediados de diciembre del 90, la caída en ventas de automóviles empezaba a oler a catástrofe (-19 %). Las pérdidas de General Motors alcanzaron 2 mil millones de $ en 1990, las de Ford, con ser el más competitivo de los constructores norteamericanos, quedaron establecidas para los dos últimos trimestres del 90 en 736 millones de $. A las compañías aéreas se les han roto las alas, TWA se ha declarado en quiebra, Eastern Airlines está en liquidación, Pan Am y Continental les van a la zaga. En total, las compañías aéreas estadounidenses han acumulado 2 mil millones de $ de pérdidas en 1990. Este es un récord histórico.

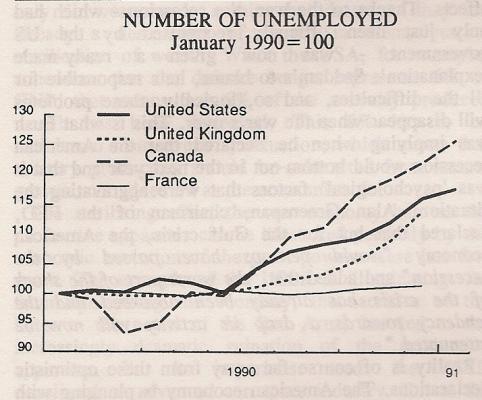

Como consecuencia de ello, se multiplican los despidos. En el segundo semestre, el desempleo en EEUU ha aumentado a una velocidad récord.

Mientras que en 1989, en EEUU, se crearon 2 500 000 empleos, en 1990 sólo fueron 500 000 y ese resultado global de un año oculta la realidad catastrófica del segundo semestre durante el cual se suprimieron 900 000 empleos.

Resultado: los bancos de EEUU ya muy sacudidos por el hundimiento de la especulación inmobiliaria y bursátil ven como se les acumulan los impagados. Durante el último trimestre del 90, 11,6 % de los bancos registraron pérdidas totales y la mayoría sólo pudo mantener saldos positivos gracias a la venta de activos que permitió equilibrar balances, lo cual significó, de hecho, un debilitamiento. En 1990, quebraron 169 bancos, con un total de 16 mil millones de activos. Para este año se prevé la quiebra de 180 bancos con 70 mil millones de activos en total. Añádase a ello la quiebra, desde 1988, de más de 500 cajas de ahorro que han dejado al Estado una cuenta cuyo monto se evalúa entre 500 mil millones y un billón de dólares.

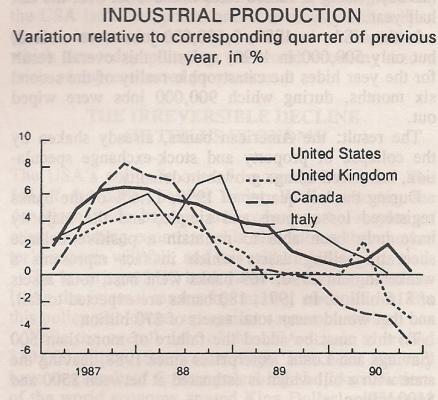

Cuando la primera economía mundial sufre semejante crisis, la economía del mundo entero soportará el contragolpe. En la OCDE, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda ya han entrado en recesión abierta. La producción industrial de Francia e Italia va para atrás. El crecimiento disminuye por todas partes.

En Europa, las ventas de coches han bajado 3,7 % en un año; -5 % en Italia, -8 % en Francia, -18 % en Gran Bretaña. Las ventas de camiones han bajado un 5 %. Los beneficios de FIAT se han hundido un 55 %. Todo un símbolo es que Rolls Royce haya decidido dejar de producir su prestigioso automóvil; en cuanto a Saab, debe enterrar el «modelo» sueco de producción cerrando su ultramoderna fábrica de Malmö, inaugurada en 1989.

Al igual que sus competidoras norteamericanas, las compañías aéreas europeas se hunden en la crisis. Por vez primera desde 1981, el resultado de explotación global será negativo para 1990. Air France, Lufthansa, British Airways, Swissair, suprimen las líneas menos rentables. Air France pide que se demore la entrega de nuevos Airbús ya pedidos. British Airways anuncia 4 900 supresiones de empleo y la escandinava SAS tiene previsto despedir a 3500 asalariados.

En el centro mismo del mundo industrializado, se agudiza la competencia cobrando la dimensión de una guerra comercial sin cuartel Ejemplo, la guerra de las tarifas en los trasportes aéreos: British Airways anuncia el 11 de febrero una baja de 33 % en el vuelo Londres-Nueva York e, inmediatamente, TWA y PanAm le siguen los pasos. Estas compañías, que ya andan bastante enfermas financieramente, deben recortar sus ganancias para proteger su mercado y sacar alguno que otro cliente. Esta política acabará acelerando la degradación del balance global del sector. Y lo que es cierto para los transportes aéreos lo es también en otros sectores. En muchos sectores, cantidad de empresas están viendo cómo sus balances pasan bajo cero y, en un reflejo de supervivencia, todos los golpes bajos son buenos para mantenerse en el mercado.

Cada cual por su cuenta en una competencia económica agudizada

La competencia económica no queda limitada a una guerra de tarifas. Cada Estado, preocupado por defender la economía nacional, usa todos los recursos que su potencia le permite. Las rivalidades tienen tendencia a salir del terreno estrictamente económico para desplazarse a un terreno que poco tiene que ver con las reglas de la «libre competencia». Desde hace décadas, la potencia tutelar de lo que era el bloque occidental, Estados Unidos, ha impuesto a sus vasallos un control del funcionamiento de la economía mundial que les beneficiaba y ello a costa de un gigantesco engaño con la ley del valor. Los defensores intransigentes de la «ley del mercado», del «capitalismo liberal» son sin duda quienes más han torcido esas leyes en defensa de los intereses de su capital nacional. Los últimos acontecimientos en el ruedo internacional son una prueba evidente de eso. Al final de 1990, las negociaciones del GATT que duraban ya desde hacía años se han enconado violentamente. Molestos por las resistencias europeas en el asunto de las subvenciones agrícolas e industriales, los Estados Unidos han aplazado las reuniones sine die.

La demostración de fuerza norteamericana contra Irak ha dejado las cosas claras, ha demostrado que Europa no tiene medios para sus ambiciones y esto no tanto en lo económico, sino sobre todo en lo militar. Baste hacer notar el cambio de tono de los media respecto a Alemania y Japón. Estos eran antes el paradigma de solidez y fuerza económicas, eran los nuevos gigantes, los nuevos retadores del poderío norteamericano en decadencia; ahora se les pone en el banquillo de los acusados por su egoísmo económico. Alemania y Japón, gigantes económicos, siguen siendo enanos en lo político y militar. Frente a la superpotencia imperialista americana están hoy obligados a reconocer su debilidad. A pesar de todas las veleidades de resistencia en el frente económico que todavía expresan, lo único que hoy se les permite es ceder terreno.

Desde el inicio de la guerra del Golfo, los signos de vasallaje se han multiplicado por parte de quienes, hace sólo algunas semanas, se las daban de resistir. La comisión europea propone hoy reducir las subvenciones agrícolas y suprimir las ayudas al nuevo programa Airbús. Estos dos temas habían sido precisamente la manzana de la discordia durante meses entre la CEE y EEUU en el GATT. Sin nuevas discusiones, ante la evidencia de los hechos militares, la CEE ha tenido que ceder, ha tenido que tragarse sus pretensiones ante las exigencias de EEUU, país para al cual esas concesiones serán sin duda insuficientes. En cuanto a Japón y Alemania, han tenido que doblegarse ante las exigencias constantes de Washington para que financiaran parte de la operación «Tormenta del Desierto», aceptando entregar respectivamente 13 mil millones y 7 700 millones de $, «óbolo» más que significativo.

Como son los más fuertes, los USA están imponiendo su ley en el mercado mundial, Esto ha quedado muy bien ilustrado con el dólar, El valor del dólar sólo de lejos corresponde a la realidad económica. Es ante todo la expresión de dominación USA en el mercado mundial, es el instrumento esencial de esta dominación. La baja organizada del dólar tenía como primer objetivo el restaurar artificialmente la competitividad de los productos norteamericanos a expensas de sus competidores europeos y japonés. Su resultado ha sido la disminución del déficit comercial USA y por consiguiente la reducción de los excedentes de los demás países.

La baja de la tasa de descuento da como resultado también el hacer más barato el crédito y por lo tanto frenar la caída de la producción beneficiando el consumo y la inversión.

La situación todavía aparentemente próspera de Alemania y Japón es de lo más provisional. Durante años, esos países han sido las excepciones que permitían que se mantuviera el mito de que una sana gestión capitalista era la condición necesaria para superar la crisis. Esos dos países no sólo están en la mirilla de las exigencias de Estados Unidos para salvar su propia economía, sino que además y sobre todo, ya ha empezado a tocarles el turno de ser zarandeados por los efectos de la crisis.

La caída del dólar se empieza a notar con fuerza en sus exportaciones las cuales disminuyen mucho más rápidamente que se restablece la balanza comercial USA. Sólo para el mes de noviembre de 1990 el excedente comercial alemán se redujo un 60 %. A causa del dólar, que ha alcanzado sus niveles históricos más bajos frente al yen y el marco, las pérdidas al cambio de las empresas exportadoras empiezan a alcanzar niveles de catástrofe. Es así como, en Alemania, la Deutsche Airbus ha perdido por esta razón la mitad de su capital.

La cifra de crecimiento récord de la producción alemana, 4,6 % para 1990, debe relativizarse por dos razones. Primera, no tiene en cuenta la caída de la mitad de la producción en la antigua RDA. Segunda, no es el resultado de un crecimiento de las exportaciones, las cuales han disminuido en realidad, sino de la deuda del Estado para subvencionar la reconstrucción de Alemania del Este. Índice de la mala salud de la economía alemana, el desempleo ha vuelto a arrancar en el Oeste, mientras que en el Este, aunque la tasa de desempleo oficial es de 800 000 personas, en realidad 1 800 000 están en paro parcial, mientras que más de un millón de despidos ha sido anunciado para los meses venideros.

Japón ve también cómo bajan sus exportaciones rápidamente. Pero sobre todo, la crisis económica se manifiesta en una crisis financiera de una amplitud nunca antes vista. A Japón, que ha sido el centro de la especulación internacional, ésta va a costarle caro, mucho más que a otros países. La baja de la bolsa de Tokio ha sido la más fuerte en 1990, con -39 %, y los bancos japoneses están hoy amenazados, por un lado, por el hundimiento de la especulación inmobiliaria y, del otro, por el no reembolso de los créditos astronómicos que repartieron por el mundo entero. Así, la Far Eastern Review calcula que entre 1985 y 1990, la mitad del crédito privado internacional fue otorgado por los bancos japoneses. Al haber sido otorgados esos créditos esencialmente en dólares, moneda que se devalúa cada día, además de que con la recesión que se está desarrollando gran parte de ellos no serán nunca reembolsados, los que lo sean sólo valdrán una parte de lo que valían cuando el dólar estaba más fuerte. De hecho, la deuda USA, la principal contraída en dólares, está hoy desvalorizada 50 % respecto al yen. La catástrofe financiera es en esas condiciones previsible e inevitable, y va ser un enorme lastre en la economía japonesa.

Las economías japonesa y alemana han comido su pan candeal. El porvenir, para ellas como para todas las demás partes del capital mundial, se anuncia muy gris.

Aunque sean y con mucho la primera potencia mundial, Estados Unidos no es tampoco todopoderoso y está sometido evidentemente a las contradicciones insuperables del capitalismo que hoy están hundiendo a la economía mundial en una crisis de una amplitud desconocida.

El hundimiento irreversible de la economía de Estados Unidos

La política norteamericana es hoy una política de huida ciega. La baja del dólar lleva consigo sus propios límites. Al equilibrar la balanza comercial de EEUU, disminuye los excedentes de los demás países exportadores, con lo cual éstos limitarán también sus importaciones y, por lo tanto, las exportaciones estadounidenses. La baja de la tasa de descuento americana tiene el objetivo, al hacer más fácil el crédito, de relanzar el mercado interno. Pero también esa política topa con la realidad económica. Con una deuda global de unos 10 billones (10 millones de millones) de dólares, la escapatoria actual en el endeudamiento no tendrá otro resultado que el de concentrar más y más las contradicciones de la economía mundial en torno al dólar, anunciándose así la crisis monetaria que se está acercando irremediablemente. Para demostrar esto basta mencionar la actitud actual de los bancos norteamericanos, los cuales, a pesar de las presiones constantes del Estado federal, tienen las mayores reticencias para abrir los grifos del crédito pues ya están encarados con la ruda realidad de las deudas no pagadas que se han ido amontonando. Resulta evidente que no reina precisamente la confianza en la solvencia de su economía entre las filas de la burguesía norteamericana.

Con la recesión, el futuro déficit presupuestario de EEUU se calcula que será de 350 mil millones de $, nueva plusmarca histórica, y eso sin contar el coste de la guerra, que se calcula que será, solo ya para Estados Unidos, de varias decenas de miles de millones de $. El primer resultado de la guerra va a ser la agravación de los efectos de la crisis mundial al degradarse los déficits presupuestarios de los países beligerantes. Las gigantescas destrucciones en Irak y en Kuwait han sido presentadas cínicamente por los media como fuente de nuevas salidas mercantiles gracias a la perspectiva de una reconstrucción. Aunque ésta ocurriera, esos nuevos mercados de espejismo serán muy insuficientes para absorber la demasía productiva que ahoga la economía mundial. Reconstruir las capacidades productivas petrolíferas de Irak y Kuwait equivale a agravar más si cabe la crisis de sobreproducción de crudo.

El respiro que Estados Unidos quiere darse con su demostración de fuerza será de corta duración si hay tal respiro. Sea como sea, no le permitirá salir de una recesión que de hecho causa estragos ya desde principios de los 80 de manera larvada y que no ha esperado a que se la reconozca oficialmente para que sus efectos se noten. Al contrario, la recesión va a agravarse. Lo único que cabe preguntarse no es si hay crisis o no, sino la velocidad con que va a desarrollarse y cuál será su profundidad. Para todas las fracciones del capital mundial, el problema no es pretender superarla, sino limitar sus estragos en su propio capital procurando cargar sus peores consecuencias en los demás

Y eso es lo que ya ha estado ocurriendo. Desde el inicio de la crisis a finales de los años 60, los países más poderosos han hecho todo para que las consecuencias más brutales de la crisis de sobreproducción generalizada, cuyo origen está en el corazón mismo de los grandes centros de producción del mundo capitalista, caigan sobre los países más débiles. La dramática situación de África, azotada por guerras, epidemias y hambres ; la situación de Latinoamérica que va por el mismo camino, área en la que en 1990, la riqueza por habitante ha disminuido oficialmente 6 % y en la que se está desarrollando hoy una epidemia de cólera a gran escala; la situación de los países del difunto COMECON (el que fuera «mercado común» del bloque ruso) en donde la producción del año pasado cayó globalmente 30 %, todo eso es testimonio del hundimiento desenfrenado de la economía mundial, que hoy está amenazando a los grandes centros de los países desarrollados.

¡Cuán lejos quedan los bonitos discursos de Bush tras el hundimiento del bloque imperialista ruso, no hace tantos meses! El nuevo mundo de paz y de prosperidad prometido ha sido otra nueva mentira. La guerra comercial que se está agudizando está echando al traste las «bellas» ideas sobre el «libre cambio», sobre el final de las fronteras europeas, sobre el crecimiento y la seguridad. Los proletarios del mundo entero van a tener que soportar de lleno la verdad del capitalismo: guerra, miseria, desempleo, hambres, epidemia.

La irracionalidad de la guerra, la cual no tendrá otra consecuencia que agravar la crisis económica, expresa de manera brutal la dimensión del atolladero capitalista.

JJ

24/02/91

«El modo de producción capitalista tiene la particularidad de que el consumo humano, que era el objetivo de todas las economías anteriores, ya no es sino un medio al servicio del fin propiamente dicho: la acumulación capitalista. El crecimiento del capital aparece como comienzo y fin, fin en sí y sentido de toda la producción. Lo absurdo de las relaciones capitalistas de producción aparece cuando la producción capitalista se vuelve mundial. A escala mundial, lo aberrante de la economía capitalista cobra su expresión culminante en el cuadro de una humanidad entera gimiendo bajo el terrible yugo de una potencia social ciega que ella misma ha creado inconscientemente: el capital. La meta fundamental de toda forma social de producción, o sea el mantenimiento de la sociedad mediante el trabajo, la satisfacción de las necesidades, aparece aquí totalmente vuelto al revés, patas arriba, puesto que la producción por la ganancia y no por el hombre se convierte en ley en toda la tierra y que el subconsumo, la permanente inseguridad en el consumo e, incluso a veces, el no consumo de la enorme mayoría de la humanidad acaban siendo la regla».

Rosa Luxemburg, « Las tendencias de la economía capitalista » en Introducción a la economía política.

1 Léase: “Guerra y Militarismo en la decadencia”, Revista Internacional 52 y 53.

2 Léase: “La guerra en la descomposición del capitalismo”, Revista Internacional 63, y Militarismo y descomposición” en Revista Internacional 64.

Series:

Herencia de la Izquierda Comunista:

Noticias y actualidad:

- Crisis económica [3]

Cuestiones teóricas:

- Descomposición [4]

- Guerra [5]

GUERRA DEL GOLFO: Masacres y caos capitalistas

- 5168 reads

Sólo la clase obrera internacional

podrá instaurar un verdadero orden mundial

En el momento de la edición de esta revista, se ha terminado oficialmente la guerra del Golfo. Ha sido rápida, mucho más rápida que lo que daban a entender los estados mayores e incluso, quizás, que lo que ellos mismos pensaban. El artículo editorial que sigue fue escrito al iniciarse la ofensiva terrestre de la coalición norteamericana contra Irak. Queda por ello un tanto desfasado. Sin embargo, la denuncia que contiene de la carnicería que ha sido esta guerra sigue siendo de actualidad. Esta introducción explica por qué las posturas políticas y los análisis defendidos en el editorial han quedado confirmados en los primeros días de la «posguerra».

Introducción

Final de la guerra del Golfo: Estados Unidos, « gendarme del mundo »

El final de la guerra ha venido a confirmar los verdaderos objetivos de la burguesía norteamericana: la demostración de su enorme superioridad militar no sólo, claro está, respecto a los países periféricos como Irak, a los cuales el atolladero económico en que se encuentran los va a empujar cada día más hacia aventuras militares, sino también y sobre todo, respecto a las demás potencias del mundo y en especial las que formaban el bloque occidental, o sea Japón y los grandes países europeos.

La desaparición del bloque del Este, al hacer inútil para esas potencias la protección del «paraguas» norteamericano, traía consigo la desaparición del bloque occidental mismo y la tendencia a la formación de un nuevo bloque imperialista. El eclipse total en el que permanecieron durante esta guerra los dos únicos candidatos serios al liderazgo de un eventual nuevo bloque, o sea Alemania y Japón, la evidencia de su impotencia militar ha sido una advertencia para el futuro: sea cual sea el dinamismo económico de esos dos países (que en realidad se debería definir por su mayor capacidad de resistencia respecto a sus rivales), Estados Unidos no está en absoluto dispuesto a dejar que le anden pisando el huerto. Igualmente, todas las pequeñas veleidades de Francia «de afirmar su diferencia» (véase el Editorial de la Revista Internacional nº 64) hasta la víspera del 17 de enero, se hicieron humo en cuanto los USA lograron imponer SU «solución» a la crisis: el aplastamiento militar de Irak. Hoy, la burguesía francesa ha tenido que limitarse a mover el ridículo rabo como perro contento cuando Schwarzkopf felicita a las tropas francesas por su «absolutely super job» y que Bush recibe a Mitterrand con zalamerías. En cuanto a la Comunidad europea, a la que algunos presentaban como futuro gran rival de EEUU, ha estado totalmente ausente durante el conflicto. En resumidas cuentas, si era todavía necesario identificar los verdaderos objetivos de Estados Unidos al hacer inevitable esta guerra y al llevarla a cabo, los resultados ahí están para dejarlos bien claros.

Una « victoria pírrica »

Asimismo, con el final de los combates ha aparecido muy rápidamente lo que anunciábamos desde que se inició el conflicto (Revista Internacional nº 63): a la guerra no le sucederá la paz, sino el caos y todavía más guerra. Caos y guerra en Irak mismo como lo están ilustrando trágicamente los enfrentamientos y las matanzas en las ciudades del sur así como en Kurdistán. Caos, guerra y desorden en toda la región: Líbano, Israel y territorios ocupados. O sea que la gloriosa victoria de los «aliados», el nuevo orden mundial que dicen que querían instaurar, están dando sus primeros frutos: más desorden, más miseria, más masacres para la población, más guerras que se están tramando. ¿Nuevo orden mundial?, desde ahora ya, inestabilidad mayor todavía en todo Oriente Medio; eso es lo que hay.

Y esa inestabilidad no se va a parar en la región. El final de la guerra contra Irak no abre a una expectativa de decrecimiento de las tensiones entre las grandes potencias imperialistas. Muy al contrario. Así, las diferentes burguesías europeas se están preocupando ya de la necesidad de adaptar, modernizar y reforzar su armamento. No será desde luego con vistas a una « nueva era de paz ». Además, se empiezan ya a ver países como Japón, Alemania y hasta Italia que exigen que se revalorice su estatuto internacional, pretendiendo entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes. Estados Unidos, aunque si ha logrado con esta guerra dar la prueba de su enorme superioridad militar, aunque con ello ha conseguido frenar momentáneamente la tendencia a que cada quien tire por su lado, ha obtenido en realidad una victoria de ésas que se llaman pírricas, pues las tensiones imperialistas que se agudizan, el hundimiento del planeta en un caos creciente, son inevitables, de igual modo que la agravación de la crisis económica, origen de toda esa situación. ¡Muchos «castigos» como el infligido a Irak, muchos otros «ejemplos» con matanzas abominables harán falta para «garantizar el derecho y el orden»!

El «nuevo orden mundial»: miseria, hambres, barbarie, guerras

Hace tan solo un año, tras la caída del muro de Berlín, la burguesía, los gobiernos, los media, nos rompían los tímpanos con el triunfo del capitalismo «liberal» y la magnífica era de paz y prosperidad que ante nosotros se abría tras la desaparición del bloque imperialista del Este y la apertura de los mercados de esos países. Esas mentiras se han desplomado. En lugar de mercados en el Este, lo que hay son economías estragadas y caos. En lugar de vuelta de la prosperidad, lo que hay es una recesión mundial que se extiende desde los USA. En lugar de paz, nos han servido una intervención bestial y sangrienta con las mayores fuerzas militares desde la IIª Guerra mundial. Y ahora, también en plan triunfal, los sectores dominantes de la burguesía del mundo nos aseguran que, con la derrota de Irak, se va a instaurar un «nuevo orden mundial». ¡Seguro que esta vez la paz será alcanzada, la estabilidad internacional realizada! Y la mentira volverá a desplomarse a su vez.

La rápida conclusión, la poca cantidad de bajas entre los «coaligados» han dado la oportunidad a la burguesía de crear un momentáneo desconcierto entre la clase obrera de los centros capitalistas, clase obrera en cuyas manos está, a fin de cuentas, el futuro de los enfrentamientos entre proletariado y burguesía a escala mundial e histórica. Por mucho que algunos obreros hayan sentido como herida propia el exterminio de decenas, cuando no centenas, de miles de explotados iraquíes, también se ven impotentes frente a la campaña de triunfalismo patriotero que, durante algún tiempo, gracias a las mentiras de los medios de comunicación, enturbia sus mentes. Pero el futuro de miseria, de hambres, caos y matanzas imperialistas cada vez más bestiales, que es el único futuro que la clase dominante es capaz de proponer, acabará abriendo los ojos a las masas obreras, de tal modo que sus combates se impregnen cada día más de la conciencia de que hay que derrocar este sistema. Y en esta toma de conciencia deben participar activamente los revolucionarios.

R. F, 11/03/91

Editorial

Horror, barbarie, terror. Esa es la realidad del capitalismo puesta al desnudo en la guerra contra Irak.

Horror y barbarie. La guerra entre gángsteres capitalistas continúa. Es la hora de la ofensiva terrestre de las fuerzas de la coalición. E Irak saldrá de ella derrotado. Cientos de miles de muertos, nada se sabe seguro por ahora, sin duda otros tantos heridos, desaparecidos, destrucciones masivas en Irak, en Kuwait, ése va a ser el resultado sangriento y terrible del conflicto.

Horror y cinismo de la burguesía de los países «coaligados». Sin el menor pudor, regodeándose en la sangre, disfrutando con ella, alardea de sus proezas técnicas en la guerra. Al principio, para acallar las reticencias ante la carnicería, se trataba de «una guerra limpia»: los misiles sólo tocaban blancos militares, entraban por las ventanas y los portales, pero no mataban a nadie, o, al menos, entre los civiles. ¡Qué maravilla! Era una operación «quirúrgica». Después apareció la macabra realidad, difícil de ocultar por más tiempo. Miles de civiles han muerto bajo los bombardeos masivos de los B 52 y de los misiles de crucero. ¿Sabremos algún día la espantosa verdad? Para colmo de cinismo: cuando la explosión de un refugio de Bagdad mató por lo menos a 400 personas, poco le faltó al Pentágono para echarles la culpa a esos muertos civiles que no deberían haberse metido en ese refugio y cruzarse con el camino de las bombas.

Ha dado ganas de vomitar esa admiración desvergonzada de los media, de esos papanatas de periodistas, de los expertos militares, hacia las hazañas técnicas, científicas, puestas al servicio de la muerte y la destrucción. Mientras tanto, el capitalismo es incapaz de atajar epidemias de todo tipo en el mundo, el cólera en Latinoamérica, el SIDA, y tantas otras. Ciencia y técnica al servicio de la muerte y de la destrucción a una escala de masas. Ésa es la realidad del capitalismo.

Terror, terror capitalista, terror de una sociedad que se pudre, terror que se ha abatido sobre la población. Terror a gran escala sobre Irak y Kuwait. La coalición norteamericana ha usado las armas más sofisticadas, más mortíferas, más «científicas» y masivas. No somos especialistas militares y, francamente, no le encontramos el menor gusto a hacer siniestras cuentas. Como mínimo: 100 000 toneladas de bombas, 108 000 salidas aéreas. ¿Y cuántos misiles lanzados desde los navíos de guerra del Golfo Pérsico, desde el Mediterráneo? La burguesía estadounidense y sus aliados no vacilan en utilizar los medios de destrucción más masivos, excepto el arma nuclear, para la próxima vez sin duda, como las bombas de aire y el napalm. Por muy salvajes que fueran, y lo fueron, los desmanes de la soldadesca de Sadam Husein no han sido, en comparación, sino chapuzas de aficionados.

Ni siquiera en los refugios están protegidas las poblaciones civiles. ¿Podrá uno imaginarse los estropicios, el terror, el pánico, la angustia de los niños, de las mujeres, de los hombres viejos y jóvenes en medio de los bombardeos, de las explosiones -cuando Basora es alcanzada, la tierra tiembla hasta Irán-, de las sirenas, entre muertos y heridos, cuando se sabe que la aviación USA bombardeaba las 24 horas del día; cuando se sabe que la primera noche de guerra, habían lanzado sobre Irak una vez y media lo equivalente de la bomba atómica de Hiroshima; cuando se sabe que al cabo de un mes, Irak y Kuwait han recibido tantas bombas como Alemania durante toda la Segunda Guerra mundial?.

El precio de un misil Patriot es de un millón de dólares. El de un avión furtivo es de 100 millones de dólares. El coste total de la guerra va a sobrepasar los 80 mil millones de dólares como mínimo. Sin duda será mucho más, aunque sólo sea considerando las destrucciones masivas de Irak, de Kuwait, de los pozos de petróleo. Ya se habla, para esos dos países, de 100 mil millones de dólares como mínimo. Veinte años de trabajo de los proletarios de Irak acaban de ser aniquilados. Cabe recordar que la deuda de Irak antes de la invasión de Kuwait era «solamente» de 70 mil millones. Enorme despilfarro de bienes y de riquezas hechos humo.

Mientras tanto, las tres cuartas partes de la humanidad se mueren de hambre, viven en el mayor desamparo, y cada día de la vida que pasa es peor que el anterior. Mientras tanto, mueren, de infra-nutrición, 40 000 niños de menos de 5 años cada día en el mundo. Y cuántos, sin morirse de hambre, están sufriendo de ella y quedarán marcados sin remedio por ella.

Las capacidades de producción están al servicio de los medios de destrucción, de muerte y no al servicio de la humanidad y de su bienestar. Ésa es la realidad desnuda del capitalismo.

La dictadura y el totalitarismo del capitalismo

Horror y mentiras descaradas. Al bombardeo de Irak, cual eco, le responde el bombardeo mediático, propagandístico, sobre las poblaciones, y especialmente sobre la clase obrera, del mundo entero. Los media aparecen como lo que son: servidores de la burguesía, al servicio de sus objetivos de guerra. Desde el primer día de ésta, durante la «guerra limpia», la movilización y el entusiasmo de los media dan vómitos. Pero la manipulación de las informaciones y los cacareos de matachín de los periodistas burgueses no parecían suficientes. Los diferentes Estados capitalistas beligerantes, sobre todo los más «democráticos», y en primer término Estados Unidos, impusieron la censura militar, cual vulgares Estados fascistas o estalinistas, para así imponer la dictadura total sobre las informaciones y la «opinión pública». Así es la democracia burguesa tan alabada.

Otra mentira: se trataría de una guerra por el respeto del Derecho internacional quebrantado por la burguesía iraquí. Pero ¿qué Derecho es ése, si no el del más fuerte, del derecho capitalista? Ya fuera por intereses como Siria, Egipto, Gran Bretaña, ya fuera mediante chantaje y amenazas como a la URSS, a China o Francia, Estados Unidos obtuvo el acuerdo de la ONU para intervenir militarmente.

Sadam Husein, que es como ellos, puede desgañitarse gritando escandalizado cuando afirma que hay dos raseros, que la ONU, y menos EEUU, jamás han desplegado las mismas fuerzas armadas para que Israel respete las resoluciones que le obligan a dejar los territorios ocupados. La burguesía es capaz de tirar a la basura el Derecho, su Derecho, su Derecho capitalista, cuando no le sirve.

Tras la guerra, ni paz, ni reconstrucción: más y más guerra imperialista

Una vez declarado el conflicto, ha desaparecido toda «razón», toda «moral». Los EEUU quiere doblegar a Irak, infligirle destrucciones colosales e insuperables. A toda costa. Ese es el proceso implacable de la guerra imperialista. A la burguesía estadounidense no le queda otra opción. Para cumplir con sus objetivos políticos, para afirmar sin ambigüedades su hegemonía imperialista sobre el mundo, su liderazgo, está obligada a ir hasta el final de la guerra, utilizando los enormes medios de destrucción de que dispone. Arrasar Irak, asolar Kuwait, hasta la rendición total, ésos son los objetivos de la burguesía USA. Esas las consignas dadas a los militares.

Sadam Husein en su intento desesperado de salir del paso, está obligado a usar sin el menor freno, en plan suicida, todo aquello de lo que pueda echar mano: los Scuds, la marea negra en el Golfo, el incendio de los pozos de petróleo para protegerse de las oleadas incesantes de los bombarderos. Tampoco a él le queda opción.

Los dos países, Irak y Kuwait, a sangre y fuego. Su riqueza principal, el petróleo, ardiendo, los pozos sin duda devastados durante largo tiempo. Está amenazado todo el medio ambiente de la región. Los estropicios son ya considerables y en gran parte, sin duda, irreversibles.

En medio de ese baño de sangre, hemos podido oír a las plañideras mentirosas e hipócritas de la burguesía de oposición a la guerra. Los pacifistas, y entre ellos los izquierdistas, quienes, cuando no apoyan abiertamente al imperialismo iraquí como lo hacen los trotskistas, llaman a manifestar «contra la guerra del petróleo» y por la paz. Como si pudiera haber paz en el capitalismo. La paz es imposible bajo el capitalismo. No es sino un momento de preparación de la guerra. El capitalismo lleva en sí la guerra imperialista. La guerra de Oriente Medio ha venido a confirmarlo con creces.

Aunque el control del petróleo es algo importante, el objetivo primordial de esta guerra no es ése. La parálisis desde el 2 de Agosto de los pozos de petróleo de Irak y de Kuwait, su quema después, no han provocado carestía alguna del barril, sino, al contrario, éste ha bajado. No hay riesgo alguno de penuria. Hay sobreproducción petrolera de igual modo que hay sobreproducción general de todas las mercancías y recesión mundial.

No ha terminado todavía la guerra y ¿qué se ve ya? A esos buitres rastreros bautizados «hombres de negocios» cernerse sobre los escombros y arrancarse, por aquello de la reconstrucción, los despojos de la matanza; a las compañías inglesas indignarse por la rapacidad de sus competidores norteamericanos; hacer juntos la guerra es algo moral y justo, pero business is business. Contra estas nuevas patrañas, dejemos las cosas claras: no habrá reconstrucción que permita un relanzamiento de la economía mundial. Un país como Irak era ya incapaz de reembolsar su deuda de 70 mil millones de dólares antes de la guerra. Ésta fue, por lo demás, una de las razones de su trágica aventura. Entonces, ¿cómo, con qué reconstruir, cuando ya el capitalismo mundial aparece incapaz de poner en un mínimo de funcionamiento las economías arruinadas de los países del ex bloque capitalista estaliniano?

Embustes y propaganda para hacer tragar la guerra y sus sacrificios en las poblaciones, y, muy especialmente, entre la clase obrera de los países más industrializados. Para así presentar «razones» de apoyar el esfuerzo de guerra.

Pero no existen razones para apoyar esta guerra, como cualquier otra guerra imperialista, para la humanidad como un todo. Para el proletariado, como clase explotada y revolucionaria que es, todavía menos. Ni desde un punto histórico, ni económico, ni simplemente humano (véase «El proletariado frente a la guerra» en esta Revista). Sólo es una masacre de vidas humanas, un despilfarro inaudito de medios técnicos y de fuerzas productivas que desaparecen para siempre. Y al cabo, lo que vuelve a aparecer no es la «paz», sino otra vez guerra y más guerra, la guerra imperialista. Pues, contra todas las mentiras con que nos están ametrallando, paz no habrá. Ni en Oriente Medio, ni en el resto del planeta. Todo lo contrario.

La guerra contra Irak está preparando las del futuro

La derrota de Irak va a significar evidentemente una gran victoria de Estados Unidos. Detrás de sus declaraciones pacificas y moralistas sobre el bien, el mal y demás, la burguesía norteamericana está amenazando a todos aquellos que tengan la tentación o estén obligados a seguir el ejemplo de Sadam Husein. EEUU es la primera potencia imperialista mundial, la única superpotencia desde el hundimiento de la URSS. Por ello, porque es el único país que puede realmente hacerlo, no va a quedarse de manos cruzadas frente a la multiplicación de guerras locales, ante los cuestionamientos de fronteras, ante el desarrollo del «cada uno por su cuenta» entre los Estados, frente al caos. Ésa ha sido la advertencia. Está en juego su autoridad, su hegemonía, el «orden mundial» del que EEUU es el primer beneficiario. Ésa es una de las razones de la salvaje determinación de los USA, de su voluntad deliberada de asolar Irak, de llevar la guerra hasta la rendición total. Esta advertencia no sólo se dirige a los imitadores potenciales, y son muchos, de Sadam Husein. Existe otra razón más importante en la contundente determinación norteamericana.

Ha sido también, y sobre todo, una advertencia a las demás grandes potencias, a Alemania, a Japón, a otros países europeos y, en menor grado, a la URSS. El dominio imperialista americano sigue ahí. Enviar las fuerzas armadas a Oriente Medio, hacer la evidente y mortífera demostración de su inmensa superioridad militar, arrastrar a otros, como Francia, a la intervención, llevar la guerra hasta el final, aplastar a Irak a sangre y fuego, ésa ha sido la ocasión para reforzar su liderazgo mundial. Y ante todo, intentar acallar la menor veleidad de política independiente alternativa, de emergencia de otro eventual polo imperialista competidor que pudiera poner en entredicho su dominación, aunque esa emergencia sea muy poco probable en lo inmediato.

Ésa ha sido la razón de su negativa sistemática a todos los planes de paz y las propuestas de negociación que dieran por resultado la retirada de Irak, propuestas una vez por Francia el 15 de enero, otra por la URSS antes de la ofensiva terrestre, y cada vez apoyadas por Alemania, Italia, etc. Ésa ha sido la razón de las respuestas cada vez más intransigentes, de los ultimátum cada vez más duros, que Estados Unidos tiraba al rostro de quienes presentaban el último plan de paz.

La guerra, las decenas de miles de toneladas de bombas, los miles de muertos, las innumerables destrucciones, Irak y Kuwait asolados, todo ello para que la burguesía americana confirme y refuerce su dominio y su poder imperialistas en un mundo en crisis, en guerra, en plena descomposición. ¡Ésos son los verdaderos objetivos de esta guerra!

Gracias a la realización de la guerra, a su estallido, la burguesía norteamericana ha conseguido a trancas y barrancas imponer la «coalición» a las demás potencias, detrás de sus objetivos de guerra. Pues cada vez que la presión se relajaba, aparecían las tendencias centrífugas en favor de una alternativa contra la voluntad guerrera de Estados Unidos (léase el Editorial de la Revista Internacional no 64). Lo cual ha sido la prueba de que esos países eran muy conscientes del terreno minado al que les estaba llevando su rival imperialista norteamericano, acorralándolos y volviéndolos importantes y más débiles todavía.

Una vez terminada la guerra, las tensiones entre EEUU y los países europeos, Alemania en especial, y Japón van a aumentar inevitablemente. Ante la fuerza económica de estos países, EEUU va a estar obligado a imponer más y más su mano férrea contra todos esos antagonismos nacientes, a usar la fuerza de la que dispone, o sea, la fuerza militar y, por lo tanto, la guerra.

La guerra contra Irak es la preparación de otras guerras imperialistas. Y no de la paz. Por un lado, la agravación de la crisis económica y la situación de descomposición, de caos, en la que se está hundiendo el capitalismo, empujan inevitablemente a otras aventuras guerreras del mismo estilo que la de Irak. Por otro lado, en esta situación, la primera potencia imperialista, ante el caos, frente a sus rivales en potencia, va a utilizar cada vez más su fuerza militar y las guerras para intentar imponer su «orden» y su dominio. Todo empuja hacia las tensiones económicas y guerreras. Todo está empujando hacia las guerras imperialistas.

Eso es lo que anuncia la sangrienta victoria militar de la coalición occidental.

Quien paga en primer lugar esta guerra imperialista de Oriente Medio, como toda guerra imperialista, es la clase obrera, es ésta su primera víctima. Con su vida cuando está en el frente uniformada, alistada a la fuerza en los campos de batalla, o, sencillamente, bajo las bombas y los misiles. Con su sudor, trabajo y miseria cuando ha tenido la inmensa «suerte» de no ser blanco de las matanzas.

Marx y Lenin están muertos y enterrados para siempre jamás, clamaba la burguesía cuando el hundimiento del estalinismo. Muertos estarán, sí, pero el «Proletarios de todos los países, uníos» de Marx es de una actualidad y de una urgencia candentes frente a la locura nacionalista y guerrera que se está abatiendo sobre la humanidad entera.

Sí, el proletariado internacional sigue siendo la única fuerza, la única clase social que puede oponerse a esa máquina cada día más infernal y desbocada que es el capitalismo en descomposición. Es la única fuerza que pueda acabar con esta barbarie y construir una sociedad en la que desaparezcan todas las causas de guerras y de miserias.

Largo es el camino, cierto es. Pero habrá que entrar en él con decisión pues los dramáticos plazos se están acercando más y más.

Rechazar los sacrificios económicos, negarse a la lógica de la economía nacional, ésa es la primera etapa. Rechazar la unidad y la disciplina nacionales, la lógica de la guerra imperialista, rechazar la paz social, ése es el camino. Esas son las consignas que deben lanzar los revolucionarios.

La crisis económica, la creciente guerra comercial, enconan el imperialismo y la guerra. Crisis y guerra son la cara y la cruz de la misma moneda capitalista. La primera, la crisis, lleva a la guerra. Y esta, a su vez, agrava la crisis. Las dos están íntimamente relacionadas. La lucha económica, reivindicativa, de la clase obrera contra los ataques y los sacrificios, y la lucha contra la guerra imperialista, son una y misma lucha: la lucha revolucionaria de la clase obrera, la lucha por el comunismo.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

RL 2/3/91

Geografía:

- Irak [6]

Cuestiones teóricas:

- Guerra [5]

Resolución sobre la situación internacional 1991

- 3196 reads

El fenómeno de aceleración de la historia, puesto de relieve por la CCI a principios de los 80, ha conocido desde hace año un empuje de un alcance considerable. En unos cuantos meses, la configuración del mundo tal como la había dibujado el final de la 2ª Guerra, se transformó por completo. De hecho, el hundimiento del bloque imperialista del Este, que cerró los años 80, ha anunciado y abierto las puertas a un final de milenio dominado por una inestabilidad y un caos de un calibre nunca antes conocido por la humanidad.

1. El escenario inmediato más significativo y peligroso en el que se expresa hoy, no el «nuevo orden mundial» sino el nuevo caos mundial es el de los antagonismos imperialistas. La guerra del Golfo ha evidenciado la realidad de un fenómeno obligatoriamente resultante de la desaparición del bloque del Este: la disgregación de su rival imperialista, el bloque del Oeste, Este fenómeno ha sido el origen del «atraco» irakí contra Kuwait: si un país como Irak ha creído posible echar mano de un país antiguo aliado suyo en el mismo bloque, es porque el mundo ha dejado de estar repartido en dos constelaciones imperialistas. La amplitud de este fenómeno ha aparecido con toda su evidencia, en el mes de octubre, cuando se produjeron los diferentes intentos por parte de países europeos (Francia y Alemania, en particular) y de Japón de torpedear, mediante negociaciones separadas en nombre de la liberación de los rehenes, la política estadounidense en el Golfo. El objetivo de esta política es dar, con el castigo do Irak, un «ejemplo» para con él desanimar toda tentativa futura de imitar el comportamiento de ese país; por eso Estados Unidos lo hizo todo, antes del 2 de Agosto, para provocar y favorecer la aventura irakí[1]. Es una advertencia a los países de la periferia, en los cuales el grado alcanzado por las convulsiones es un poderoso factor de impulso de ese tipo de aventuras. Pero no se limita a este objetivo. En realidad, su objetivo fundamental es mucho más general: frente a un mundo cada día más ganado por el caos y el «cada cual por su cuenta», se trata de imponer un mínimo de orden y disciplina y, en primer término, a los países más importantes del bloque occidental. Por esta razón esos países (salvo Gran Bretaña, la cual ya ha escogido desde hace tiempo una alianza indefectible con Estados Unidos) se han hecho más que los remolones para alinearse con la postura americana y asociarse al esfuerzo de guerra. Necesitan la potencia americana como gendarme del mundo, pero temen que una excesiva demostración de la fuerza de éste, inevitable en una intervención armada directa, haga acallar su propia potencia.

2. De hecho, la guerra del Golfo es un revelador muy significativo de lo que está en juego en el nuevo período en el plano de los antagonismos imperialistas. El reparto del dominio mundial entre dos superpotencias ha dejado de existir, y, con él, la sumisión del conjunto de los antagonismos imperialistas al antagonismo fundamental que los enfrentaba. Pero, al mismo tiempo, una situación así, y la CCI ya lo había anunciado hace más de un año, lejos de permitir una reabsorción de los enfrentamientos imperialistas, no ha hecho sino desembocar, sin el factor disciplinario que eran, pese a todo, los bloques, en un desencadenamiento de enfrentamientos.

En ese sentido, el militarismo, la barbarie guerrera, el imperialismo, características esenciales del período de decadencia del capitalismo, no podrán sino agravarse en la fase última de esa decadencia que hoy estamos viviendo, la de la descomposición general de la sociedad capitalista. En un mundo dominado por el caos guerrero, por la «ley de la jungla», le incumbe a la única superpotencia que se ha mantenido como tal, porque es el país que tiene más que perder con el desorden mundial, porque es el único que posee los medios para ello, el desempeñar el papel de gendarme del capitalismo. Pero este papel sólo podrá desempeñarlo metiendo al mundo entero en el armazón de acero del militarismo. En esta situación, durante largo tiempo todavía, quizás incluso hasta el fin del capitalismo, las condiciones no existen para un nuevo reparto del planeta en dos bloques imperialistas. Podrán hacerse alianzas temporales y circunstanciales, en torno o en contra de Estados Unidos, pero, en ausencia de otra superpotencia militar capaz de rivalizar con ese país (el cual hará lo imposible para evitar que surja tal superpotencia) el mundo va a resbalar por la pendiente de enfrentamientos militares de todo tipo, que, aunque no podrán desembocar en una tercera guerra mundial, pueden provocar estragos considerables, e incluso, al combinarse con otras calamidades propias de esta descomposición (contaminación, hambres, epidemias...), la destrucción de la humanidad.

3. Otra consecuencia inmediata del hundimiento del bloque del Este estriba en la considerable agravación de la situación que fue la causa de tal hundimiento: el caos económico y político en los países del Este europeo, y en especial en el primero de ellos, el que estaba a su cabeza hace tan solo dos años, la URSS. De hecho, desde ahora, este país ha dejado de existir como entidad estatal: por ejemplo, la reducción considerable de la participación de Rusia en el presupuesto de la «Unión», decidida el 27/12 por el parlamento de esa república, confirma con creces el estallido, la 'dislocación sin retomo de la URSS. Una dislocación que la probable reacción de las fuerzas «conservadoras», y en especial los órganos de seguridad (que puso de relieve la dimisión de Shevardnadze) retrasará quizás un poco, desencadenando, eso sí, un caos mayor acompañado de cruentas matanzas.

En cuanto a las ex democracias populares, aunque no hayan llegado a cotas de gravedad como las de la URSS, su situación va a empantanarse en un caos creciente como ya lo están evidenciando las cifras catastróficas de la producción (bajones de hasta 40% en algunos países) y la inestabilidad política de estos últimos meses en países como Bulgaria, Rumania, Polonia (y sus elecciones presidenciales) y Yugoslavia (declaración de independencia de Eslovenia).

4. La crisis del capitalismo, que es, en última instancia, el origen de todas las convulsiones que está sufriendo el mundo en el momento actual, viene a su vez a agravarse con esas convulsiones:

- la guerra de Oriente Medio, el incremento de los gastos militares resultante, va a empeorar la situación económica del mundo, al ser la economía de guerra, desde hace ya tiempo, un factor de primer orden de agravación de la crisis, contrariamente a lo que ocurrió con la guerra de Vietnam, la cual permitió postergar la entrada en recesión de la economía norteamericana y mundial a principios de los años 60;

- la dislocación del bloque del Oeste va a dar un golpe mortal a la coordinación de las políticas económicas a la escala del bloque, coordinación que antes había permitido frenar el ritmo del desmoronamiento de la economía capitalista; la perspectiva es la de una guerra comercial sin cuartel, como acaba de comprobarse con el reciente fracaso de las negociaciones del GATT, guerra en la que todos los países tendrán pérdidas;

- las convulsiones en el área del ex bloque del Este van a ser un factor de creciente agravación de la crisis mundial, al multiplicar el caos general y, además, al obligar a los países occidentales a otorgar créditos importantes para frenar ese caos; por ejemplo, con los envíos de «ayuda humanitaria» para aminorar las emigraciones masivas .hacia Occidente.

5. Dicho lo cual, es fundamental que los revolucionarios pongan bien de relieve lo que es el factor inicial de la agravación de la crisis:

- la sobreproducción generalizada propia de un modo de producción que no puede crear las salidas mercantiles capaces de absorber la totalidad de las mercancías producidas, y de la que la nueva recesión abierta, que ya está golpeando a la primera potencia mundial, es una ilustración patente;

- la huida ciega y desenfrenada en la deuda interna y externa, pública y privada, de esa misma potencia a lo largo de los 80, que, aunque permitió relanzar momentáneamente la producción de cierta cantidad de países, también ha hecho de Estados Unidos, y con mucho, el primer deudor del planeta;

- la imposibilidad de proseguir eternamente con esa huida ciega, ese comprar sin pagar, ese vender contra pagarés que, como resulta cada día más evidente, nunca serán saldados, hacen más explosivas todavía las contradicciones.

Poner en evidencia esa realidad es tanto más importante porque es un factor primordial en la toma de conciencia del proletariado contra las campañas ideológicas actuales. Como en 1974, con aquello de la «codicia de los jeques del petróleo», y en el 80-82 con el «loco de Jomeini», ahora la burguesía va a procurar una vez más, ya ha empezado en realidad, a echarle las culpas de la nueva recesión a un «malo». Hoy le toca a Sadam Husein, el «dictador megalómano y sanguinario», el «nuevo Hitler» de nuestros tiempos, pintiparado para semejante papel. Es indispensable que los revolucionarios hagan claramente salir a la luz que la recesión actual, al igual que las de 74-75 y de 80-82, no es resultado de una simple alza de la precios del petróleo, sino que ya se inició antes de la crisis del Golfo y que tienen sus causas en las contradicciones fundamentales del modo de producción capitalista.

6. Más en general, los revolucionarios deben hacer resaltar, de la realidad actual, los elementos más aptos para favorecer la toma de conciencia del proletariado.

Hoy, la toma de conciencia sigue estando entorpecida por las secuelas del desmoronamiento del estalinismo y del bloque del Este. El desprestigio que sufrió hace un año, debido sobre todo a los efectos de una campaña gigantesca de mentiras, la idea misma de socialismo y de revolución proletaria dista mucho de estar superado. Además, la anunciada llegada en masa de emigrantes procedentes de una Europa del Este en pleno caos, habrá de crear una desorientación suplementaria en la clase obrera de ambos lados del difunto «telón de acero»: entre los obreros que creerán dejar atrás la insoportable miseria huyendo hacia la jauja occidental y entre quienes tendrán la impresión de que esa emigración puede privarlos de las flacas «adquisiciones» que les son propias y que por ello serán más vulnerables a las mentiras nacionalistas. Ese peligro lo será muy en particular en países que como Alemania estarán en primera línea frente al flujo de emigrantes.

Sin embargo, la evidencia tanto de la quiebra irreversible del modo de producción capitalista, incluida y sobre todo la de su forma «liberal», como de su carácter irremediablemente guerrero, van a ser un poderoso factor de desgaste de las ilusiones engendrada por la acontecimientos de finales de 1989. En especial, la promesa de «un orden mundial de paz», que nos hicieron tras la desaparición del bloque ruso, ha tenido que aguantar en menos de un año su embate decisivo.

De hecho, la barbarie guerrera en la que se está enfangando más y más el capitalismo en descomposición va a incrementar su impronta sobre el desarrollo en la clase obrera de la conciencia de los retos y de la perspectiva de su combate. La guerra no es en sí y automáticamente un factor de clarificación en la conciencia del proletariado. Por ejemplo, la segunda guerra mundial desembocó en un reforzamiento del control ideológico de la contrarrevolución. De igual modo, el estrépito de acero y botas que se oye desde el verano pasado, aunque tenga la ventaja de desmentir los discursos sobre la «paz eterna», también ha producido en un primer tiempo un sentimiento de impotencia y una parálisis indiscutible en las grandes masas obreras de los países adelantados. Pero las condiciones actuales de desarrollo del combate de la clase obrera no permitirán que se mantenga durante mucho tiempo ese desconcierto:

- porque la clase obrera de hoy, contrariamente a la de los años 30 y 40 se ha librado de la contrarrevolución, no está alistada, al menos en sus sectores decisivos, tras las banderas burguesas (nacionalismo, defensa de la «patria socialista», de la democracia contra el fascismo...);

- porque la clase obrera de los países centrales no está directamente movilizada en la guerra, sometida a la mordaza que es el encuadramiento bajo la autoridad militar, lo cual le deja mucha más holgura para la reflexión de fondo sobre el significado de la barbarie guerrera cuyas consecuencias soporta con el incremento de la austeridad y la miseria;

- porque la agravación considerable; y cada día más evidente de la crisis del capitalismo, cuyas principales víctimas serán evidentemente los obreros y contra la cual se verán éstos obligados a desplegar su combatividad de clase, les obligará a establecer el vínculo entre crisis capitalista y guerra, entre el combate contra ésta y las luchas de resistencia a los ataques económicos, que les permitirá protegerse de las trampas del pacifismo y de las ideologías a-clasistas.

En realidad, si bien el desconcierto provocado por los acontecimientos del Golfo puede parecerse, en su apariencia, al resultante del hundimiento del bloque del Este, aquél obedece a una dinámica diferente: mientras que lo que viene del Este (eliminación de los restos del estalinismo, enfrentamientos nacionalistas, emigración, etc.) tiene y seguirá teniendo por un tiempo todavía un impacto esencialmente negativo sobre la conciencia proletaria la presencia que va a hacerse permanente de la guerra en la sociedad, en cambio, tenderá a despertar la conciencia.

7. El proletariado mundial sigue teniendo en sus manos las llaves del futuro, a pesar de una desorientación temporal. Pero es muy importante subrayar que todos sus sectores no se encuentran al mismo nivel en cuanto a capacidad de abrir una perspectiva para la humanidad. La situación económica y política que se está desarrollando en los países del antiguo bloque del Este es un ejemplo de la extrema debilidad política de la clase obrera en esa parte del mundo. Aplastado por la forma más bestial y dañina de la contrarrevolución, el estalinismo, zarandeado por las ilusiones democráticas y sindicalistas, desgarrado por enfrentamientos nacionalistas y entre camarillas burguesas, el proletariado de Rusia, Ucrania, países bálticos, Hungría, Polonia, etc., tiene ante sí las peores dificultades para desarrollar su conciencia de clase. Las luchas que los obreros de esos países estarán obligados a entablar, contra ataques económicos sin precedentes, chocarán, cuando no serán directamente desviadas a un terreno burgués como el del nacionalismo, contra toda la descomposición social y política que allí se está desarrollando, ahogando así su capacidad para abonar la tierra en la que germina la conciencia. Y esto será así mientras el proletariado de las grandes metrópolis capitalistas, y en especial de Europa occidental, no sea capaz de proponer, aunque sea embrionariamente, una perspectiva general de combate.

8. La nueva etapa del proceso de maduración de la conciencia en el proletariado, cuyas premisas vienen determinadas por la situación actual del capitalismo está por ahora en sus comienzos. Por un lado, la clase obrera deberá recorrer un largo camino para librarse de las consecuencias del choque provocado por la implosión del estalinismo y el uso que de ésta ha hecho la burguesía. Por otra parte, aunque su duración será necesariamente menor que la del impacto de ese hecho, la desorientación provocada por las campañas en torno a la guerra del Golfo no ha sido todavía superada. Para dar ese paso, el proletariado se va a encontrar frente a dificultades que la descomposición general de la sociedad está poniendo ante él, así como frente a las trampas de las fuerzas burguesas y en especial sindicales, las cuales van a intentar canalizar su combatividad hacia atolladeros, incluso animándola a entablar luchas prematuramente. En ese proceso los revolucionarios tendrán una responsabilidad creciente:

- poniendo en guardia contra todos los peligros que acarrea la descomposición, y en especial, claro está, la barbarie guerrera;

- denunciando todas las maniobras burguesas, de las que lo esencial será ocultar o desvirtuar el vínculo fundamental entre las luchas contra los ataques económicos y el combate más general contra una guerra imperialista cada día más presente en la vida de la sociedad;

- luchando contra las campañas hechas para minar la confianza del proletariado en sí mismo y en su devenir;

- en la propuesta, contra todas las patrañas pacifistas y, en general, contra toda la ideología burguesa en su conjunto, de la única perspectiva que puede oponerse a la agravación de la guerra: el desarrollo y la generalización del combate contra el capitalismo como un todo para derrocarlo.

4 de enero de 1991

[1] Aunque no fueran totalmente dueños del asunto (Irak también contaba), la fecha escogida por EEUU para el inicio del conflicto, el 2 de Agosto de 1990, no es casual. Para esa potencia, había que ir deprisa antes de que se acentuara la dislocación de su antiguo bloque, pero también antes de que se manifestara abiertamente (tras la «resaca» consecutiva al hundimiento del bloque del Este) la tendencia a la reanudación de las luchas obreras, impulsada por la recesión mundial, que había empezado a expresarse antes del verano del 90.

Vida de la CCI:

El proletariado ante la guerra

- 6382 reads

La guerra del Golfo ha venido a recordar, y con qué brutalidad, que el capitalismo es la guerra. La responsabilidad histórica de la clase obrera mundial, única fuerza capaz de oponerse al capital, ha aparecido con mayor relieve todavía. Para asumir esa responsabilidad, sin embargo, la clase revolucionaria debe reapropiarse su propia experiencia teórica y práctica de lucha contra el capital y la guerra. En esta experiencia volverá a encontrar la confianza en su capacidad revolucionaria, volverá a encontrar los medios para llevar a cabo su combate.

El proletariado frente a la guerra del Golfo: el reto de la situación histórica

La clase obrera ha sufrido la guerra del Golfo como una matanza de una parte de sí misma, pero también como un brutal mazazo, como una bofetada monumental que la clase dominante le ha atizado.

Las relaciones de fuerza entre proletariado y clase dominante local no son las mismas en las dos partes beligerantes.

En Irak, el gobierno ha enviado al contingente, a los obreros, a los campesinos y a sus hijos (con 15 años a veces). La clase obrera es allí minoritaria, anegada en una población agrícola o medio marginal en los suburbios. No posee prácticamente ninguna experiencia histórica de lucha contra el capital. Y sobre todo, la ausencia de luchas lo suficientemente significativas por parte de los proletarios de los países más industrializados le impide imaginar la menor posibilidad de un verdadero combate internacionalista. Le ha sido así imposible resistir al alistamiento ideológico y militar que la ha obligado a ser la carne de cañón para las ansias imperialistas de su burguesía. La superación de los mitos nacionalistas o religiosos entre los trabajadores de esas regiones depende ante todo de la afirmación internacionalista, anticapitalista de los proletarios de los países centrales.

En las metrópolis imperialistas como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, la situación es diferente. La burguesía ha tenido que enviar a la carnicería un ejército de profesionales. ¿Por qué? Porque la relación de fuerzas entre las clases es diferente. La clase dominante sabe que los proletarios no están dispuestos a pagar, una vez más, el impuesto de la sangre. Desde los años 60, desde la reanudación de las luchas que se inició con las huelgas masivas en Francia en 1968, la clase obrera más antigua del mundo -que ha tenido que soportar ya dos guerras mundiales- ha ido albergando la mayor desconfianza hacia los políticos de la burguesía y sus promesas, así como hacia las organizaciones supuestamente «obreras» (partidos de izquierda y sindicatos) encargadas de su encuadramiento. Esa combatividad, esa separación respecto a la ideología dominante es lo que ha impedido que hasta ahora no se haya producido una tercera guerra mundial y que tampoco esta vez los proletarios fueran alistados en un conflicto imperialista.

Sin embargo, y los hechos lo demuestran, eso no basta para impedir que el capitalismo haga la guerra. Si la clase obrera tuviera que contentarse con esa especie de resistencia implícita, el capital acabaría poniendo a sangre y fuego el planeta entero hasta acabar sumiendo a los principales centros industriales.